工学部

環境土木工学科

Department of Civil and Environmental Engineering

環境土木工学科

VISION

災害から人命を守り、

安心で豊かな生活の実現をめざす

激甚化する災害を防ぎながら、地域の自然・文化と調和する、安全で安心、健康で持続性のある環境づくりが求められています。本学科では、山・平野・海に恵まれた北陸を主な調査・実践のフィールドとし、ICTを取り入れた次世代型の土木技術を活用しながら、道路・鉄道・港などのインフラの整備とともに、地域の自然や文化と共生する環境の構築について学習し、グローバル時代の国際開発も意識した、幅広い計画・設計・施工・メンテナンス・運営できる技術者を育成します。

学科概要

学科の特徴

地域から国土に至る環境を構築し、市民生活の持続的な発展を創造できる人材の育成を目指します。

学ぶ領域

- 土木設計・施工・メンテナンス

生活に必要なインフラ(道路、鉄道、港湾、橋、地下空間など)の計画・設計・施工と、メンテナンス・運営のための技術と仕組みを学ぶ。 - 防災と自然環境の活用

土(山地・地盤)と水(海・川)に関わる災害を防ぎ、豊かな自然を活用する技術を学ぶ。 - 地理空間情報

高度情報化社会における環境の構築と運営を支えるための情報システムとして、GNSS・地理情報システム・電子地図の利活用などに必要な技術を学ぶ。

キーワード

- 市民生活の安全・安心や「暮らしやすさ」を支えるインフラ

- 国土・地域と都市の計画・デザイン

- 地域の文化・環境の継承と構築

学科の学び

主な専門科目

-

構造力学

橋などの土木構造物は作用する外力(荷重や地震力)に対して、安全で、かつ耐久性能を有し、経済性をも考慮して設計されなければならない。この設計に必要となる基礎的な知識を修得する。

-

環境材料学

地域環境を考慮して、土木構造物の適切な設計・施工・維持管理ができるようになるために、材料科学に関する基礎的な知識を修得する。その上で、コンクリート・鋼材など土木材料の特徴を理解する。

-

水理学

河川や海洋は、豊かな自然環境を創造する一方で、洪水や高潮などの災害も引き起こす。この利水や治水を考慮し、堤防やダムなどを設計するための基礎となる水理学に関する知識を修得する。

-

防災工学

社会インフラを安全に供用し続けるために、土木構造物のメンテナンスに関する基礎的な知識を修得する。また、過去の災害を分析し、適切な対策を施し、安全な社会を構築するために、防災に関する基礎的な知識を修得する。

専門科目一覧

| 1年次 | 環境土木工学入門とキャリアデザイン/測量学Ⅰ/構造力学Ⅰ/土木数理/環境土木工学設計Ⅰ/測量学Ⅱ/アカデミックライティング/構造力学Ⅱ/アカデミックドローイング |

|---|---|

| 2年次 | 環境材料学/土質力学Ⅰ/水理学Ⅰ/測量実習・演習Ⅰ/環境土木工学設計Ⅱ/鉄筋コンクリート工学/土質力学Ⅱ/水理学Ⅱ |

| 3年次 | 土木施工学/測量実習・演習Ⅱ/交通工学/構造設計学/地盤工学/空間情報工学/環境工学Ⅰ/防災工学Ⅰ/建設マネジメントⅠ/地域環 境デザイン/地盤工学演習/空間情報工学演習/構造設計演習/環境工学Ⅱ/防災工学Ⅱ/建設マネジメントⅡ/環境土木専門実験・演習A/環境土木専門実験・演習B |

カリキュラム、シラバス

教員・研究室紹介

木村定雄 研究室

トンネル工学/地下空間利用工学/地下リニューアル/建設マネジメント

徳永光晴 研究室

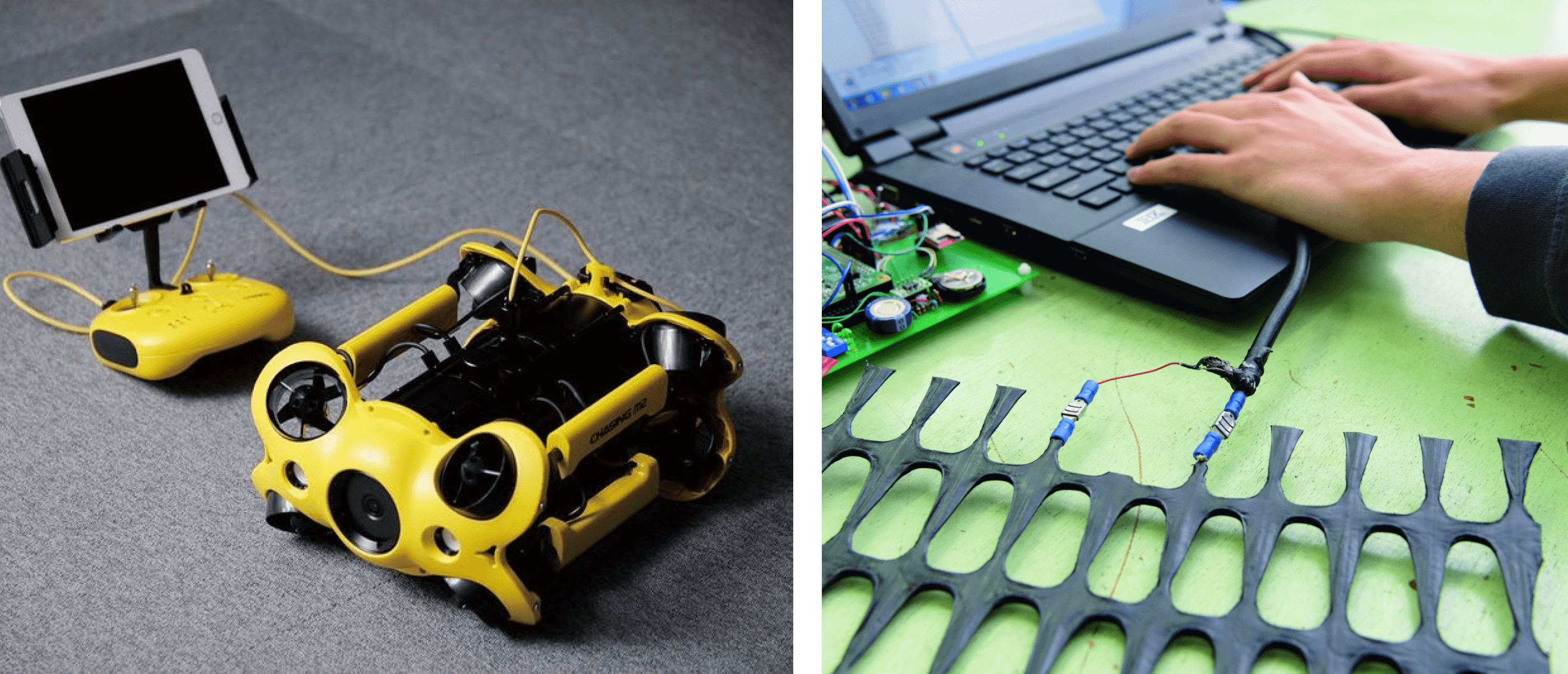

リモートセンシング/地域環境/植生モニタリング/電子地図・地理情報システム/ドローン・水中ドローン

宮里心一 研究室

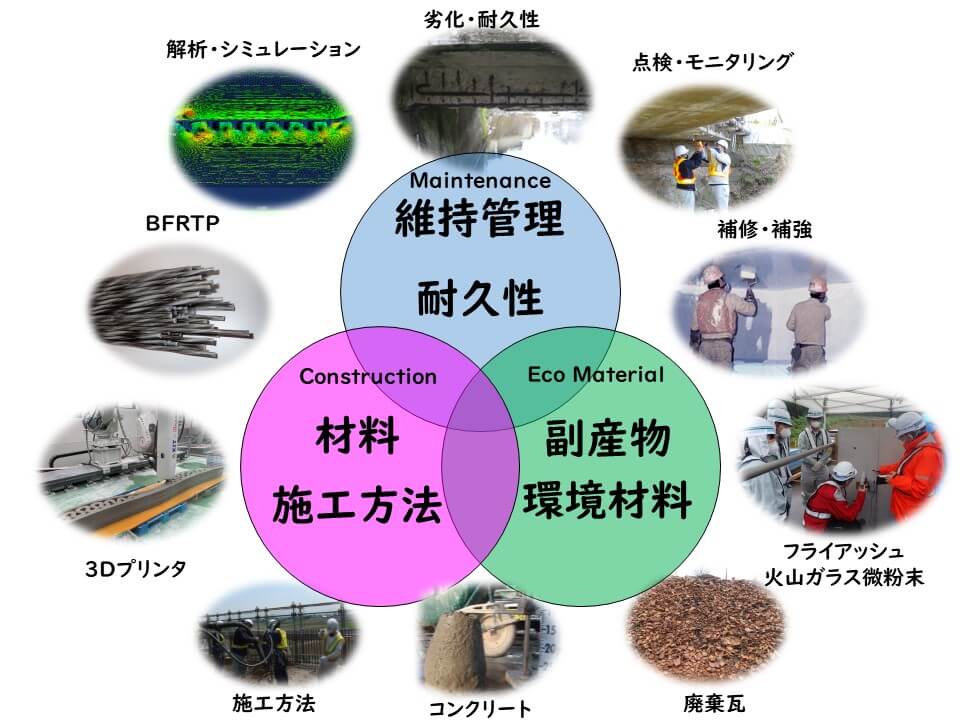

カーボンニュートラル/メンテナンス/エコマテリアル/3Dプリンター/FRP

田中泰司 研究室

防災/構造解析/耐震構造/メンテナンス/非破壊検査

髙橋茂樹 研究室

道路/舗装/アスファルト/長寿命化/環境

中野一也 研究室

測量(衛星測位、写真測量、レーザ測量)/空間情報処理/デジタルツイン

有田守 研究室

海岸工学/海岸モニタリング/離岸流/アマモ場造成

高原利幸 研究室

土砂災害・geodisaster/地盤振動・groundvibration/地盤調査・siteinvestigati

花岡大伸 研究室

建設材料/コンクリート/メンテナンス/副産物の有効利用/3Dプリンティング

片桐由希子 研究室

ランドスケープ計画/グリーンインフラストラクチャ/観光政策・計画/地域文化資源

学科Q&A

- いま土木業界で注目されているプロジェクトはありますか。

- ダムが完全自動で建設されていたり、災害現場などの人の立ち入りが危険な場所でも遠隔操作された建設機械で復旧が行われていたりと、建設機械の自動運転技術は日々進歩しています。また、大型3Dプリンターによる省人化も進められており、そのために地理空間情報も重視されています。

- KITで土木を学ぶ意義について教えてください。

- 地理空間情報や3次元測量技術の教育が充実しています。デジタル化や自動化にはデジタルツインの技術が不可欠です。本学には現実空間の測量データをデジタル空間に再現する専門知識を持つ教員が多く、最先端の技術を学ぶことができます。また、トンネルや舗装に関して学べる機会は日本全国でも非常に限られています。こちらも専門的に指導できる教員がそろっており、大きなマーケットへのアプローチが可能です。

- 土木に携わる醍醐味は何ですか。

- プロジェクトの規模・予算・参加人数は他の分野の比ではありません。建築や土木に限らず、情報やロボティクスなどさまざまな分野の企業が関わるので、それらの人々とコミュニケーションをとりながらリーダーとして先導する経験は唯一無二です。また、災害に真正面から立ち向かえるのは土木しかありません。人の命や暮らしを守り、取り組んだことがダイレクトに人や地域の役に立つので、使命感も人一倍です。

- 就職先はどのようなところでしょうか。

- 主に3分野に分かれます。設計図をもとに実際の建設作業を行う建設会社や建設コンサルタントの進路も考えられます。地質調査や測量、図面作成などコンサルタントの役目は建設業界にとって欠かせません。公共機関や半官半民の団体(例:JRやNEXCO)に就職し、社会インフラの計画や運用に携わる卒業生もいます。

進路・資格

-

主な就職先

過去3年間の環境土木工学科の実績(「入学案内2026」より)

学部卒業生実績

安藤・間/奥村組/植木組/オリエンタルコンサルタンツ/北野建設/きんでん/熊谷組/五洋建設/清水建設/第一建設工業/大成建設/東亜建設工業/鉄建建設/戸田建設/中日本高速道路/西日本旅客鉄道/西松建設/NIPPO /日本道路/前田道路/国土交通省/新潟県庁/富山県庁/石川県庁/福井県庁/岐阜県庁/大阪府庁/兵庫県庁/石川県・教員 他 -

取得できる教育職員免許状

高等学校教諭一種免許状(工業)

特に4年次には学校現場での教育実習が必修。中学校の免許状取得希望なら期間は3週間以上、高校の場合は2週間以上。中学校免許状の場合は、2年次に特別支援学校および社会福祉施設にて合計7日間の介護等体験が必要。 -

取得を推奨する資格

測量士・測量士補/2級 土木技術検定/施工管理技術検定(電気、土木、造園、管)/危険物取扱者(甲種・乙種)/公害防止管理者

PICK UP

180秒のヒューマンドキュメント 物語の始まりへ

金沢工業大学の学生が主役のテレビ番組「物語の始まりへ」。研究やものづくりなど、さまざまな活動に一生懸命取り組んでいる学生の姿をご紹介します。放送された番組は動画でご覧いただけます。

環境土木工学科の学生が登場する回

- File.1104 土屋萌々花(次世代コンクリート/火山ガラス微粉末/学友会)

- File.1057 森田登成(コンクリート/BFRTP/ICC革新複合材料研究開発センター)

- File.1034 中島あおい(宇宙/月面での太陽光パネル設置)

- File.1031 平沼晃(スマートフォンで構造物維持・管理/防災・減災プロジェクトSoRA)

- File.1028 浦上和也(プレストレストコンクリート/コーオプ教育プログラム/3Dプリンティング用コンクリート)

- File.994 伊藤大翔(宮里研究室/次世代コンクリート/FRPロッド/工大祭実行委員会)

- File.984 寺尾静夏(田中研究室/コーオプ教育プログラム/インフラ構造物点検用光ファイバ)

- File.952 田中彩香(花岡研究室/ジオポリマーコンクリートに廃棄瓦を有効活用/女子バスケットボール部)

- File.936 青柳奏未(防災・減災プロジェクトSoRAリーダー/新入生に非常食の必要性提案)

- File.935 菅原典大(宮里研究室/鉄筋コンクリート構造物の複合劣化)