ニュース

NEWS

【高大連携レポート】

金沢市立工業高校電気科の2年生が、8日間にわたり、金沢工業大学 工学部 電気電子工学科3年次の授業に参加!

1. はじめに

金沢工業大学と金沢市立工業高等学校(以下、市立工業高校)は、2024年12月に高大連携協定を締結して以来、両校の教育資源を活用し、地域社会の人材育成に資する活動を継続的に実施してきました。今回、協定の一環として、市立工業高校電気科の2年生が金沢工業大学の専門授業に参加するプログラムが実施されました。

このプログラムが実現に至った経緯は、金沢工業大学工学部電気エネルギーシステム工学科の大澤直樹教授と同工学部電子情報システム工学科の野口啓介教授が、市立工業高校との連携メニューとして「実験授業の体験」「資格(第三種電気主任技術者)の勉強会」「課題研究での交流」「部活動(電気技術部)の研究実習の受入」「進学説明会での交流」を提案。市立工業高校と打ち合わせを重ねた結果、今回の「実験授業の体験」が具体化されました。大澤教授は、金沢工業大学電気電子工学科3年次対象「電気電子工学専門実験A」の授業の1つのテーマを、電気が社会でどのように実装されているか、電気の重要性や面白さを実感できるように高校生向けにアレンジ。市立工業高校 電気科対象2年生の授業の一環として、金沢工業大学扇が丘キャンパス7号館の実験室で授業が行われました。

2. 連携授業の概要

連携授業は、令和7年5月~7月の木曜日の3・4限目(13:15~16:50)に計8回(5/8、5/22、5/29、6/12、6/19、6/26、7/10、7/24)行われ、生徒が少人数ずつ順番に連携授業に参加しました。

対象生徒:市立工業高校電気科2年生(6~8名×8回 計38名)

金沢工業大学側担当:

大澤直樹教授、大学院生(Teaching Assistant: TA)、学部4年生(Student Assistant: SA)

市立工業高校側主担当:

東出拓也教諭他(電気科 科長)

内容:授業の進め方

電力変換回路の説明

実験装置の説明と安全教育

実験① [大学・市立工業高校] 電力変換の流れの理解

実験② [大学] 電力変換回路の特性調査

[市立工業高校] 誘導電動機(モータ)の速度制御

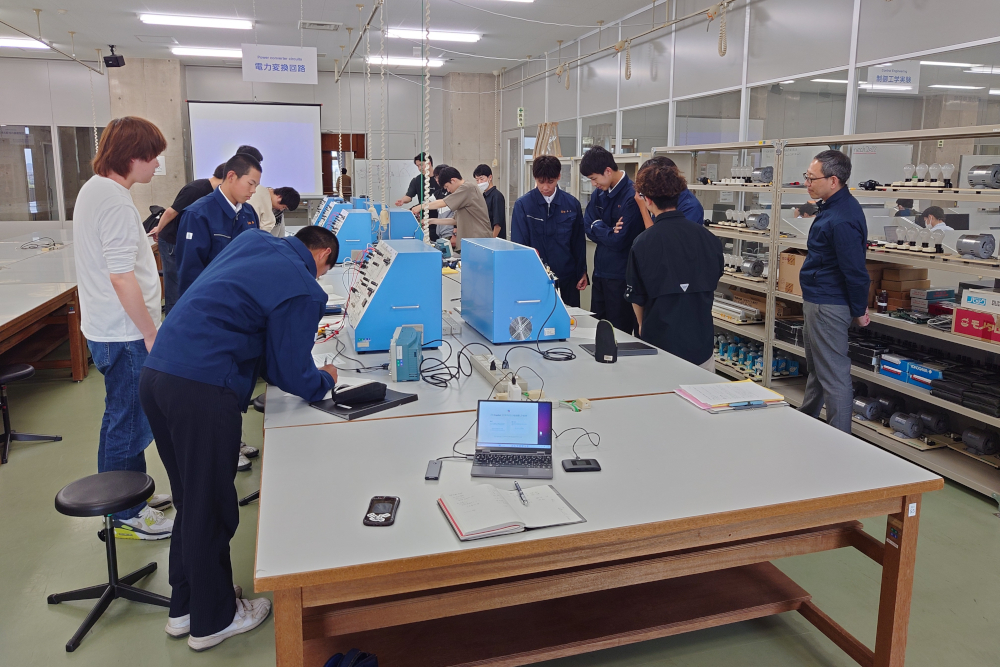

テーマは「電力変換回路」。パワー半導体を用いた電力変換の基本原理、整流回路やインバータ回路の仕組み、誘導電動機の速度制御実験などを通じて、電気エネルギー分野の技術を学びました。

3. 授業内容と進行の詳細

3.1 導入・講義部分

授業冒頭に、大澤教授より金沢工業大学の学生と市立工業高校生徒にパワーエレクトロニクスの意義や社会での実装例について説明が行われました。電力の変換や制御の重要性、スイッチング素子としてのパワー半導体の役割について触れたあと、太陽光発電や電気自動車におけるパワーエレクトロニクスの応用事例も示され、生徒らの興味を触発し、理解しやすい内容でした。

3.2 実験装置の説明と安全教育

実験前には、整流回路とPWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)方式のインバータ回路で構成される単相インバータ実験ユニットの操作説明が行われました。また、安全教育として、「実験装置の取り扱い方法を理解するまで電源を入れないこと」「課電中は端子に触れないこと」などが徹底されました。

3.3 実験①:電力変換の流れの理解

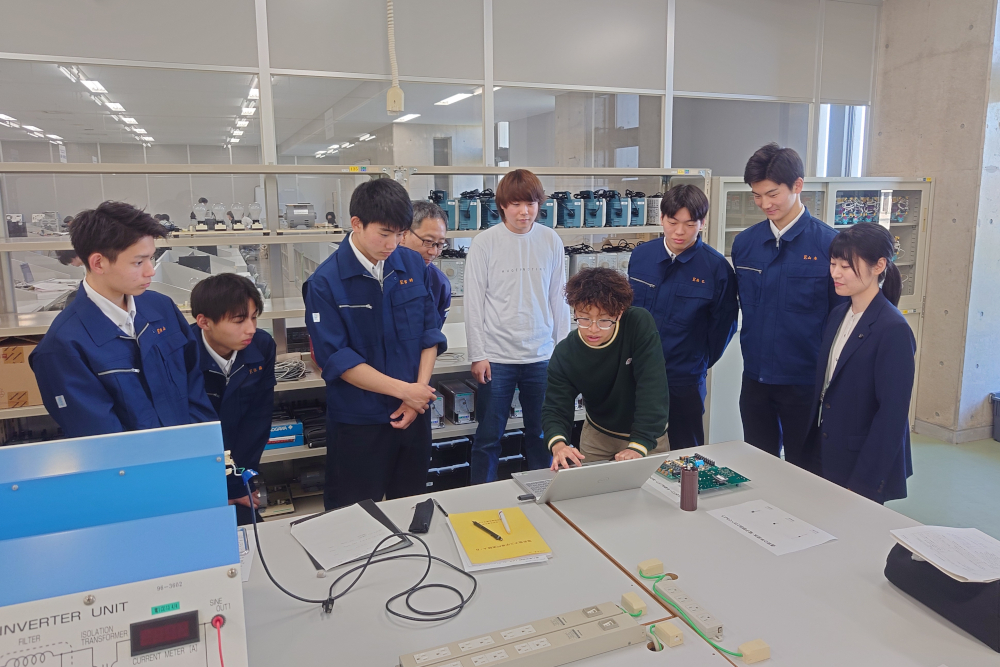

実験①では、大学生と一緒に電力変換の流れを理解するための実験を行いました。パワー半導体を使った直流から交流への変換、逆に交流から直流への変換を行い、実験を通してその仕組みを学びました。

3.4 実験②:誘導電動機(モータ)の速度制御

実験②では、大学生と高校生で分かれ、高校生は誘導電動機の速度制御に取り組み、電圧や周波数を変化させた際のモータ挙動を計測しました。生徒らは大学の施設にある機器を利用した実験を行うことができ、大変満足そうな様子でした。

4. 高校生の「学びと体験」の感想

授業後の生徒らのレポートには、「パワーエレクトロニクスについて理解できた」「市立工業高校では扱えない機材を用いた実験ができてよかった」との声が多く寄せられました。これは、理論を教科書で学ぶだけでは得られない実感を伴った理解です。また、「大学生が丁寧に教えてくれて理解できた」「一緒に作業できて楽しかった」という感想も多く、年齢や立場を超えた協働的な学習環境が形成されていたようです。大学生の説明やサポートを受けることで、難しい内容もスムーズに吸収できたと思われます。

更には、「雷を発生させる実験をしてみたい」「自動車の電気について調べたい」といった記述もあり、生徒らは電気工学への興味が深まり新たな探究テーマを見出していると思われます。「大学に行く機会が欲しい」「進学したい」という言及もあり、進路意識の高まりが明確に表れていました。

5. 大学生・大学院生にとっての教育的効果

授業を支援したTA・SA※は、「高校生の質問に対応する過程で、内容への理解が一層深まりました」「時間配分や説明の工夫が身についた」と振り返っていました。さらに「高校生に自分の大学への進学理由を説明する中で初心を思い出した」「大学進学に関心を持つ高校生と交流できて嬉しかった」と述べ、学びに対する自覚やモチベーションの向上につながったことが確認できました。このことから、本授業は学ぶ側と教える側双方の成長を促す教育モデルとして機能していたと評価できます。

※TA・SA:ティーチング・アシスタント(TA)とスチューデント・アシスタント(SA)のこと。大学の授業を支援する学生による「教育補助員」。

5. まとめ

今回の連携授業は、高校生が大学の施設を使って専門に関する知識や技術を学ぶ学習初めての教育モデルとなりました。総括として、大澤教授は、「この連携授業は,高校生にとって,学びと体験を深めるだけでなく,進路意識を高める貴重な機会となったようです。また,大学院生・大学生にとっては,指導者としての成長や電気電子工学に対する自己理解を深める良い経験となりました。双方にとって,学びの深化とモチベーションの向上を促す,有意義なプログラムであったといえ、来年度も本連携授業の継続を希望いたしますと」述べています。

このような高大連携の授業連携は全国的にも稀です。今後も双方にとって魅力的な高大連携の学習スタイルを実施していくことが期待されます。

(関連ページ)