ニュース

NEWS

【研修レポート】

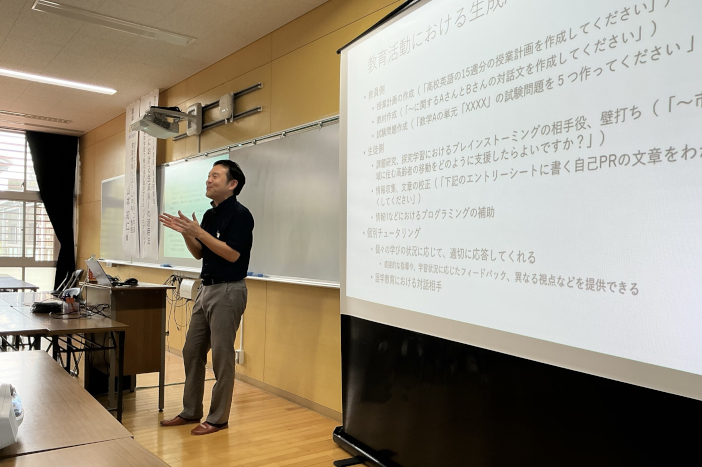

岐阜県立大垣北高校 教員研修「生成AIとプロンプトエンジニアリングの可能性」

―金沢工業大学 山本知仁教授による講演と意見交換―

2025年9月22日、岐阜県立大垣北高等学校において、大垣北高校の教員39名とその他近隣高校の教員10名の計49名を対象とする「生成AI活用に関する研修会」が開催されました。

本研修は、教育現場における生成AIの活用可能性と課題を理解し、実践的なプロンプトエンジニアリングの技術を習得することを目的としています。講師は、金沢工業大学情報理工学部 知能情報システム学科の山本知仁教授が務め、前半は講義形式で、後半は参加者同士の意見交換を行いました。

山本知仁教授による講義「教育現場における生成AIの意義と実践」

1.教育DXと生成AIの接点

冒頭、山本教授から、文部科学省が推進する「DXハイスクール構想」や大学における教育DXの流れが紹介されました。生成AIは、教育現場における業務効率化や学習支援において極めて高い可能性を持つことが強調され、特に、生成AIの中核をなす大規模言語モデル(LLM)は、教師の応答行動と類似した構造を持ち、教育との親和性が高いと説明されました。

2.生成AIの実力と英語学習への応用

最近の生成AIのレベルとして、ChatGPTに東京大学の入試問題(数学・英語・社会)を解かせると、数学では理系合格ラインを数分で突破するほどの能力があることが説明されました。英語の読解問題や社会の歴史問題にも対応可能であり、AIの学習支援能力の高さが示されました。

また、生成AIは英会話の練習相手としても非常に有効であると紹介されました。AIとは無限に英語で会話することができるため、生徒はアウトプットの機会を大幅に増やすことができます。普段英語を話す機会が少ない生徒にとっては、AIとの対話が英語を使うきっかけとなり、気軽に練習できる環境が提供されます。さらに、生徒一人ひとりのレベルや関心に応じて、英作文の添削や語彙の説明、例文の提示など、個別最適化された学習支援が可能となります。リスニングやスピーキングの練習においても、AIが壁打ち相手となることで、生徒の自律的な学習を促進するとともに、教員の個別対応の負担も軽減されると説明されました。

3. プロンプトエンジニアリングの基本と応用

生成AIの出力は、入力するプロンプトの質に大きく依存します。山本教授は、プロンプトエンジニアリングの基本として以下の3点を挙げられました。

・具体性:「冷蔵庫に椎茸と豚肉があります。3人分の夕食を考えてください」など、詳細な情報を与える。

・役割設定:「私は高校教員です。英語の仮定法を教えるにはどうすればよいですか?」など、文脈を明確にする。

・対話の繰り返し:出力に対して追加指示を与えることで、精度を高める。

これらの基本要素を活用することで、生成AIは教育活動だけでなく、以下のような校務にも幅広く応用できると紹介されました。

・教育活動:試験問題の自動生成、類題作成、教材の要約、探究学習の壁打ち支援、英会話練習、数学の個別指導など。

・校務支援:保護者対応メールの文案作成、アンケートの自由記述分析、エントリーシートの添削、議事録作成、時間割作成など。

4. 技術的背景と注意点

生成AIの進化の歴史や、トランスフォーマー構造、GPT-3.5以降の飛躍的進化についても解説がありました。また、生成AIの出力には誤情報(ハルシネーション)が含まれる可能性があるため、出典確認が重要であると注意喚起がありました。

参加者による意見交換「現場の課題と生成AIの可能性」

後半は、参加者同士による意見交換が行われ、以下のようなテーマに沿って活発な議論が交わされました。

1. 探究学習における活用と課題

他校の事例を元に、探究学習の4フェーズ(課題設定、情報収集、分析・実験、成果発表)すべてにおいて生成AIが活用されている事例が紹介されました。特に「問いの質」が学びの深さを決定するという視点から、課題設定に全体の50%の時間を割くべきとの提案がありました。教員はファシリテーターとして、生徒の思考を支援する役割が求められるとの意見も共有されました。

2. 評価方法の再検討

生成AIを活用した成果物の評価については、以下のような段階的評価が提案されました。

・A評価:主体的にAIを活用し、プロンプト設計や編集を行った成果物。

・B評価:AIに依存しつつも、一部自力で編集・修正を行った成果物。

・C評価:プロンプトを入力しただけで生成された成果物。

また、AI生成かどうかを見極めるポイントとして、「本レポートは〜」などの定型的な書き出しや、不自然な変数名・構成が挙げられました。

3. 特別支援教育における活用

特別支援学校の教員からは、教材のレベル調整や褒め言葉の生成、文章評価支援などに生成AIが有効であるとの声がありました。就労支援教材の段階的設計にも応用可能であるとの意見も出されました。

4. 生徒の心理的安全性とAIの役割

思春期の生徒が教師や保護者に相談しにくい内容(恋愛、不安、病気など)を、生成AIに相談できるという利点が共有されました。

5. 教材・資料の不足と情報共有

教育現場向けの生成AI活用に関する書籍が少なく、ビジネス向けの内容が中心であることが課題として挙げられました。文部科学省のガイドラインや事例集はあるものの、現場に即した柔軟な教材選定が必要であるとアドバイスされました。

6. 教員の役割と限界

生徒の方がAIやプログラミングに精通している場合もあり、教員がすべてを把握するのは困難なため、教員は「すべてを教える存在」から「学びを支援する存在」へと役割をシフトする必要があるとの意見が出されました。

おわりに

今回の研修を通じて、生成AIは教育現場において極めて有用なツールであることが再確認されました。一方で、評価方法や倫理的配慮、教材の整備など、今後の課題も明らかになりました。生成AIは、教員の業務を補助し、生徒の学びを深める「共創のパートナー」として活用することが求められます。今後は、各校での実践事例を蓄積・共有し、教育の質の向上を目指していくことが期待されます。