ニュース

NEWS

先進機械システム工学科 森本・林研究室と機械工学科 福留研究室の学生3名が、第29回(2024年度)日本機械学会北陸信越支部賞 学生賞を受賞

日本機械学会北陸信越支部 2025年合同講演会(総会・講演会&卒業研究発表会)が3月7日(金)・8日(土)の2日間、新潟大学五十嵐キャンパスで行われ、先進機械システム工学科 森本・林研究室と機械工学科 福留研究室の学生3名が、第29回(2024年度)日本機械学会北陸信越支部賞 学生賞を受賞しました。

受賞した学生は以下の3名です(学年は受賞時のもの)。

・VRによる工作機械のデジタルツインシステムの開発

金沢工業大学工学部機械工学科4年 上阪 彩名さん(森本・林研究室)

・格子-粒子カップリング法を用いたNACA0012 翼へのパーセル近似によるSLD 着氷シミュレーション

金沢工業大学工学部機械工学科4年 内村 聖佳さん(福留研究室)

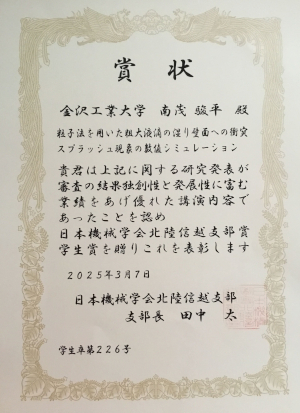

・粒子法を用いた粗大液滴の湿り壁面への衝突スプラッシュ現象の数値シミュレーション

金沢工業大学工学部機械工学科4年 南茂 駿平さん(福留研究室)

【上阪 彩名さんの受賞研究】

VR による工作機械のデジタルツインシステムの開発

近年、COVID-19の世界的な流行により、製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)やデジタルツインシステムの活用に大きな期待が寄せられています。デジタルツインシステムの多くはPCやタブレット端末上で表示されるのが一般的ですが、本研究では、工作機械の操作教育用VRシミュレータをベースに、実機と連携した没入感のあるデジタルツインシステムの開発を行いました。約30名のユーザー評価に基づき、操作パネルのデザインや背景、切削状態の表現について見直し、VRシミュレータとしての操作性や没入感、リアリティを向上させ、切削動力の概算について多様な加工方式に対応するよう、 Unityのカメラ機能を用いた新しい切削面積の計測手法を提案しました。さらに実機との連動で課題となっていた主軸の状態監視を可能にするため、実機制御用PCとの通信システムを検討しました。これにより、加工プログラムの動作検証や、切削工程や切削条件から生産効率を考えることが可能になり、また、省エネの観点からも、デジタルツインシミュレータとしての活用が期待されます。

【内村 聖佳さんの受賞研究】

格子-粒子カップリング法を用いたNACA0012 翼へのパーセル近似によるSLD 着氷シミュレーション

着氷は主に過冷却液滴や氷粒子が物体に衝突することで発生します。航空機における着氷現象は防除氷の対策を取らなければ翼形状の変化に伴う空力性能の低下や部品の破損、計測機器の誤作動等により重大な事故が発生しうる可能性があります。着氷の種類は様々であり、液滴の直径や温度、大気の条件によって着氷形状が大きく変化します。特に、比較的温度の高い(–10℃以上)条件下で発生する着氷は雨氷と呼ばれ、過冷却液滴が物体表面に衝突した場合に即座には凍結せず、下流に流れながら凍結するランバックが発生し、これによりホーンと呼ばれる突起形状が形成され、また,直径40 µm以上の粗大過冷却液滴(Supercooled Large Droplet : SLD)は液滴径が大きいため、液滴が衝突時に分散するスプラッシュ、物体表面に付着することなく跳ね返るバウンス、流の影響を受けることによる衝突前の液滴の形状変化や分裂などといった特有の現象が発生し、複雑な着氷形状を生成します。

航空機着氷における数値シミュレーションでは主に格子法が用いられてきましたが、格子法による粗大過冷却液滴着氷シミュレーションでは、液滴の複雑な振る舞いのモデル化や複雑形状に沿った格子生成に課題があり,現在でも正確な着氷形状予測は難しいとされます。

そこで、本研究では、格子‐粒子カップリング法を用いた雨氷条件下のSLD着氷シミュレーションにおいて、対流熱伝達率にパーセル近似の効果を導入することで、着氷形状の予測精度向上を図りました。

【南茂 駿平さんの受賞研究】

粒子法を用いた粗大液滴の湿り壁面への衝突スプラッシュ現象の数値シミュレーション

航空機で着氷が生じると、着氷箇所の形状が変化し、空力性能の低下や計測機器の誤表示につながることや、離脱した氷片によって機体が損傷する危険性もあり,航行安全性に深刻な影響を及ぼします。

それらを未然に防ぐには着氷形状を予測する必要があり,数値シミュレーションによる予測手法の確立が求められています。

航空機着氷のうち、危険性の高いものとして雨氷が知られています。雨氷は、大気温度が−10°C ~ −3°Cの条件下にて、翼に衝突した過冷却液滴が気流の後流側に流されながら凍結することで生成されます。そのため、ホーンと呼ばれる特徴的な着氷形状を形成し、気流の剥離を誘発して空力性能の低下を引き起こします。また、直径が40 μmを超える粗大過冷却液滴(Super-cooled Large Droplet; SLD)の場合、衝突時にスプラッシュ現象やバウンド現象を伴い、二次液滴が発生します。二次液滴によって着氷形状は一層複雑になります。着氷形状の予測精度を向上させるには、これらの二次液滴の振る舞いを正しく取り扱うことが重要となります。南茂さんは、数値シミュレーションによるスプラッシュ現象のモデル化を目的に、粒子法による湿り壁面への斜め衝突スプラッシュ現象の数値シミュレーションを行いました。

(関連ページ)

金沢工業大学研究室ガイド 工学部 先進機械システム工学科 森本喜隆 研究室