HOME > 実績

教育コースを受講した学生が今年度の学修成果を発表する「学修成果発表会」と、本連携推進事業の取組みについてステークホルダーから評価を受ける「評価委員会」を平成29年3月8日(水)に金沢工業大学の扇が丘キャンパスで開催しました。

「学修成果発表会」は、口頭発表とポスターセッションの2部構成でおこなわれ、ステークホルダーと両大学の学生及び教職員など約70名が発表会に参加しました。

第1部の口頭発表では、教育コースを受講した学生や課外活動に参加した学生が、1年間の学修成果を具体的な事例を示しながら、自身の成長について発表しました。第2部のポスターセッションでは、組込み基礎Ⅱの履修者が、教育コース受講したことによる気付きと学修の成果を、成果物と共にポスターにまとめて発表しました。発表学生は、ステークホルダーや両大学の教職員より、組込みシステム技術者育成の観点から今後の履修に繋がるアドバイスを受けました。また、同日におこなわれた「評価委員会」では、評価委員(ステークホルダーより選出された委員6名)から、学修成果発表会での段階に応じた学生の成長の様子を踏まえて、これまでの取組みについて評価を受けると共に、今後の連携について意見交換をおこないました。

学修成果発表会

評価委員会

「学修成果発表会」では、ステークホルダーと両大学の教職員が、今年度の学修成果を発表した学生に対して、「ET人間力、ET技術力と同様にポイントを絞り込んで人に伝えていくプレゼンテーション能力が重要」「自分のスキル獲得のストーリーを語れるようになってほしい」「身に付けた様々な技術を今後も活用するとともに、新たな技術の動向把握の仕方についても磨きをかけてほしい」など、アドバイスを得ることができました。在学生は今後の履修計画や課外活動といった目標設定を考えるうえで役立つ情報を得ることができ、4月から社会人となる学生は技術者として必要となるアドバイスを得る機会となりました。

「評価委員会」では、今年度の本連携推進事業の取組に対して評価を受けると共に、技術者育成において、今後もステークホルダーとの協力関係を事業終了後も継続していくことが確認されました。

春期集中講義の「組込み基礎Ⅱ」は、2年次後学期の「プロジェクトデザイン実践」で組込みシステムに関連するテーマに取り組んだ学生や組込みシステムに興味を持つ学生に対し、組込みシステム技術および組込みシステム業界をさらに深く理解してもらうことを目的として開講しています。この組込み基礎Ⅱは平成25年度から試行し、平成26年度の本格運用を経て、昨年度からは正課科目「生涯学習特別講義(組込み基礎Ⅱ)」となっています。

履修した学生は、組込みシステム技術者による講演会の聴講、組込みシステム関連企業の見学、連携校である北陸先端科学技術大学院大学の見学を行いました。また、組込みシステム開発演習として、「MATLAB/Simulink演習」「プリント基板設計演習」「Linuxプログラミング演習」のうち、一つを選択して受講しました。最終日には、組込みシステム開発演習を受講した成果・感想などをまとめ、公開発表会でポスター発表しました。発表後には現在の能力レベル(ET人間力・ET技術力)を自己評価するとともに、3年次以降の履修計画を各自検討しました。

組込みシステム技術者による講演会 |

企業見学 |

北陸先端科学技術大学院大学見学 |

組込みシステム開発演習(プリント基板設計演習) |

学修成果発表会(ポスター発表) |

| 日程 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2月22日 | 講演会 | 組込みシステム技術講演会 | |||

| 2月23日 | 講習 | 組込みシステム技術講習 (技術要素) |

組込みシステム技術講習 (開発技術) |

||

| 2月24日/3月3日 | 見学 | <企業見学(関連企業2社(県内))>※午後 | |||

| 3月6日 | <大学院見学(北陸先端科学技術大学院大学)> | ||||

| 2月27日 | 組込み システム 開発演習 |

<以下より1講座選択して受講> ①MATLAB/Simulink演習 ②プリント基板設計演習 ③Linuxプログラミング演習 |

|||

| 2月28日 | |||||

| 3月1日 | |||||

| 3月2日 | |||||

| 3月7日 | 発表 | 公開発表会準備 | |||

| 3月8日 | 公開発表会(ポスターセッション) | ||||

| 3月9日 | 自己評価 | 自己評価 | |||

本交流会では、マイクログリッド・組込みシステム技術に関連する企業や大学などから講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第14回の交流会は、「IoTの広がりに向けて」をテーマとし、モノがインターネットにつながるIoT(Internet of Things)が進展し、技術が激変するインターネット産業において、継続的に向上が必要となるエンジニア育成の事例と、多くの機器からデータを集積し、伝送する情報収集技術等について講演を頂きました。また、サーバ、組込みシステムなど幅広く動作する「Python言語演習」の勉強会を実施しました。

【講演会の様子】

【勉強会の様子】

| 講演会(平成28年11月26日(土)) | |

|---|---|

| 講演1 | はてなにおけるエンジニアの成長とそれを支える仕組み 株式会社はてな 執行役員 サービス・システム開発本部長 大西 康裕 氏 |

| 講演2 | IoTにおけるセンサーネットワーク技術 金沢工業大学 工学部 情報工学科 准教授 河並 崇 |

| 勉強会(平成28年12月10日(土)) | |

| Python言語演習 金沢工業大学 工学部 情報工学科 准教授 黒瀨 浩 |

|

大西氏による講演では、「『育てる』ではなく『育つ環境を用意する』という考えが良いと思った」「技術情報共有やエンジニアの成長を支える仕組みの実践例は非常に参考になった」といった意見があり、エンジニア育成の仕組みについて関心が寄せられました。また。河並准教授による講演では、「組込みシステムの考え方や注目されている新技術などとても興味深いと思った」「IoTと流行言葉のように言われるが、その技術を本質について勉強になった」といった意見があり、聴講者はIoTの可能性とそれを支えるデータの情報収集技術の重要性を改めて実感していました。この講演会を踏まえ、勉強会に参加した学生は、組込みシステムなど幅広く動作する「Python言語」の演習をとおして、概要や利用方法・プログラムについて学びました。

本交流会では、マイクログリッド・組込みシステム技術に関連する企業や大学などから講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第13回の交流会は、「制御系設計開発技術」をテーマとし、製品開発や分析など多様な分野で用いられる設計開発ツールの一つである「MATLAB」を取り上げて、これを活用した事例などについて講演を頂きました。また、MATLAB に含まれるシミュレータ「Simulink」に対する基本的な使用方法を学び、簡単な物理モデルのシミュレーションを体験する勉強会を併せて実施しました。

【講演会の様子】

【勉強会の様子】

| 講演会(平成28年11月2日(水)) | |

|---|---|

| 講演1 | エネルギーシステム開発に広がるMATLAB MathWorks Japan アプリケーションエンジニアリング部(制御) アプリケーションエンジニア 赤阪 大介 氏 |

| 講演2 | 水中における音波の伝搬特性と処理技術 金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科 教授 太田 和彦 |

| 勉強会(平成28年11月30日(水)) | |

| MATLAB/Simulink 勉強会 金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科 講師 村尾 俊幸 |

|

講演会に参加した聴講者からは、「MATLABが実際にどのように使われているか知ることができた」「MATLABの機能に興味を持つことができた」「水中音響などのシミュレーションがMATLABで簡単にでき、使ってみたいと思った」といった意見が寄せられ、学内で学習できるMATLABに高い関心を寄せていました。この講演会を踏まえ、勉強会に参加した学生は、MATLABのシミュレータ「Simulink」を用いて使用方法を学び、シミュレーション体験をおこないました。

本取組についてステークホルダーより評価を受ける「評価委員会」を平成28年10月31日に実施しました。

評価委員会の様子

評価委員会では、ステークホルダーより選出された4名の評価委員と両大学の実施委員が出席し、平成28年度の進捗状況の確認と共に、事業終了後のステークホルダーとの連携についての意見交換がおこなわれました。ステークホルダーからは、組込みシステム業界が抱える人材育成の課題や、卒業生の技術者との関わり方などに関する意見が寄せられました。今後も改善を図りながら、産業界の要望を踏まえた組込みシステム技術者育成の展開を進めていきます。

次回の評価委員会は本事業のまとめとして、「教育コース」に参加した学生が学修成果を発表する「学修成果発表会」と併せて実施し、学修成果発表会での学生報告による成長の様子を踏まえて、取組の成果を評価して頂きます。

「地域教育連携」と組込みシステム技術に関わる「IoT(Internet of Things)技術者育成」をテーマとし、企業の採用や人材育成の担当者と大学関係者による情報交換を行う場として「地域教育連携とIoT技術者育成シンポジウム」を石川県政記念しいのき迎賓館で開催しました。

シンポジウムは、2部構成となっており、第1部では、IoT分野を担う人材に求められるスキルと、これからのIoT分野の技術動向や海外インターシップを利用した理系学生の人材育成支援事例についての講演、第2部では、組込みソフトウェア設計とIoT分野のセキュリティに対する教育事例紹介についての講演と本連携取組みの「教育コース」と学生の成長を支援する「評価システム」などの取組みの報告をおこないました。企業で採用や人材育成などに関わる参加者と大学教育に関わる参加者へ本取組の内容を周知すると共に、組込みシステム技術者育成の教育方法についての交流が深められました。

シンポジウムの様子

| 第1部 | |

|---|---|

| 講演1 | IoTとは? それを担う人材とは? 北陸先端科学技術大学院大学 高信頼IoT社会基盤研究拠点長・教授 丹 康雄 |

| 講演2 | 域内教育連携の一例 ~大学コンソーシアム石川におけるグローカル人材育成の取組~ 金沢大学 人間社会研究域 歴史言語文化学系 教授 学長補佐(大学間連携担当)古畑 徹 氏 |

| 第2部 | |

| 講演3 | ものづくりのための『ものグラミング』と 実践的教育環境の構築 金沢大学 総合メディア基盤センター情報基盤部門 教授 大野 浩之 氏 |

| 報 告 | KIT-JAIST連携スマート組込みシステム技術者育成成果と今後の展望 金沢工業大学 工学部 情報工学科 教授 山本 知仁 金沢工業大学 基礎教育部基礎実技教育課程 教授 西川 幸延 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科情報科学系 特任准教授 岡田 崇 |

教育コースの内容についてはこちらからご覧いただけます

学生の成長を支援する評価システムについてはこちらからご覧いただけます。

「組込み基礎Ⅰ」は、組込みシステムに興味を持つ学生や2年次の前学期に履修する「プロジェクトデザインⅡ」で組込みシステムに関連するテーマに取り組んだ学生向けの正課科目です。組込み基礎Ⅰでは、組込みシステム業界で活躍する技術者による講演、自律ロボットの制御プログラミング演習とセンサーネットワーク上の情報を活用する組込み機器のプログラミング演習を通して、組込みシステム技術に必要な知識や技術を学びました。組込み基礎Ⅰで学んだ学生は、2年次後学期に開講する科目「プロジェクトデザイン実践」や同じく2年次後期に開講する春期集中講義「組込み基礎Ⅱ」へつなげていきます。

組込みシステム技術講演会 |

LEGOマインドストームEV3演習 |

Arduino演習 |

自由課題・発表 |

| 日程 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 9月5日(月) | 講演会 | 組込みシステム技術講演会 | |||

| 9月6日(火) | LEGO マインドストーム EV3演習 |

開発環境構築、プログラム基礎 | |||

| 9月7日(水) | 各種センサ演習、モータ制御演習 | ||||

| 9月8日(木) | Bluetooth通信演習 | RTOSプログラミング演習 | |||

| 9月9日(金) | 自由課題・発表 | ||||

| 9月12日(月) | Arduino演習 | 開発環境構築、プログラム基礎 | |||

| 9月13日(火) | マイコン・電気回路の理解、各種センサ演習、モータ制御演習 | ||||

| 9月14日(水) | Zigbee、TWE-Liteとセンサーネットワーク演習 | ||||

| 9月15日(木) | 自由課題・発表 | ||||

| 9月16日(金) | 自己評価 | 自己評価 | |||

本交流会では、マイクログリッド・組込みシステム技術に関連する企業や大学などから講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第12回の交流会では、「医療や農業分野における組込みシステム技術」をテーマとし、医療分野では医療デバイス、農業分野では生体電位についての講演と金沢工業大学の本テーマに関連した研究室見学をおこないました。

【講演会】

【研究室見学】

講演会に参加した聴講者からは、「人工内耳や人工視覚といった医療分野に関わる現在の医療技術にとても驚いた」、「機械系学科であるが、このような医療分野に関わってみたい」、「組込みシステム技術を勉強しているが、医療・農業分野における応用技術を知ることができよかった」といった意見が寄せられ、今後ますます展開されていく医療・農業分野における組込みシステム技術に高い関心を寄せていました。また、研究室見学に参加した学生からは、生体情報を利用した研究課題と研究機材の説明を受け、電子技術は農業分野でも不可欠な技術であることを改めて感じていました。

教育コースを受講した学生が今年度の学修成果を発表する「学修成果発表会」と、本連携推進事業の取組についてステークホルダーから評価を受ける「評価委員会」を平成28年3月8日(火)に金沢工業大学の扇が丘キャンパスで開催しました。

「学修成果発表会」は、口頭発表(5件)とポスターセッション(28件)の2部構成で行われ、ステークホルダーと両大学の学生及び教職員などを合わせた40名が発表会に参加しました。

第1部の口頭発表では、学士課程コースの「実践型インターンシップⅠ」「実践型インターンシップⅡ」「実装講習会・学生プロジェクト」と、修士課程コースの「実践的システム開発力の獲得(PBL)」「高信頼スマート組込みシステムコース全体」に参加した学生が、教育コースを受講したきっかけと1年間の学修成果を具体的な事例を示しながら、自身の成長について発表しました。第2部のポスターセッションでは、組込み基礎Ⅱの履修者が、組込み基礎ⅠおよびⅡを受講したことによる気付きと学修成果などを、成果物と共にポスターにまとめて発表しました。発表学生は、ステークホルダーや両大学の教職員より、組込みシステム技術者育成の観点から今後の履修に繋がるアドバイスを受けました。また、同日に行われた「評価委員会」では、評価委員(ステークホルダーより選出された委員4名)から、学修成果発表会での段階に応じた学生の成長の様子を踏まえて、昨年度までの課題を改善した「教育コース」「評価システム」等の評価を受けると共に、これらを充実させて行くための助言を頂きました。

学修成果発表会

評価委員会

「学習成果発表会」では、組込みシステム技術者と両大学の教職員が、今年度の学修成果を発表した学生に対して、「ET人間力、ET技術力に対する目標設定の重要性」「チームによる組込みシステム開発活動に対する気付き」「同じ目標を持った他のチームとの技術交流の重要性」「ドキュメントの品質向上」などについてのアドバイスを得ることができました。今後の履修計画や課外活動といった目標設定を考えるうえで役立つ情報を得る機会ともなりました。

「評価委員会」では、今年度の本連携推進事業の取組に対して評価を受けると共に、「組込みシステム技術の幅広さ・奥深さを伝える仕組み」「ソフトウエア技術者に求められる素養」「組込みシステム技術が学習できる教材の一般書籍化」など、教育コースの改善と指導上の課題を共有することができました。

春期集中講義の「組込み基礎Ⅱ」は、2年次後学期の「プロジェクトデザイン実践」で組込みシステムに関連するテーマに取り組んだ学生や組込みシステムに興味を持つ学生に対し、組込みシステム技術および組込みシステム業界をさらに深く理解してもらうことを目的として開講しています。この組込み基礎Ⅱは平成25年度に試行し、平成26年度の本格運用を経て、今年度からは正課科目「生涯学習特別講義(組込み基礎Ⅱ)」となりました。

履修した学生は、組込みシステム技術者による講演会を聴講し、関連企業の見学、連携校である北陸先端科学技術大学院大学の見学を行いました。また、組込みシステム開発演習として、「MATLAB/Simulink演習」「プリント基板設計演習」「RaspberryPiプログラミング演習」のうち、一つを選択して受講し、最終日には組込みシステム開発演習を受講した成果・感想などをまとめ、ポスターセッションを行いました。発表後には現在の能力レベル(ET人間力・ET技術力)を自己評価するとともに、3年次以降の履修計画を各自検討しました。

組込みシステム技術者による講演会 |

企業見学 |

北陸先端科学技術大学院大学見学 |

組込みシステム開発演習 |

学修成果発表会(ポスター発表) |

| 日程 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 |

|---|---|---|---|---|

| 2月23日(火) | 組込みシステム技術講演会 | |||

| 2月24日(水) | 組込みシステム技術講習 (技術要素知識) |

組込みシステム技術講習 (開発技術知識) |

||

| 2月25日(木) | 企業見学① 石川県内関連企業を見学 |

|||

| 2月26日(金) | 大学院見学 北陸先端科学技術大学院大学 |

|||

| 2月29日(月) | 企業見学② 石川県内関連企業を見学 |

|||

| 3月1日(火) | 組込みシステム開発演習 (以下より選択して受講) 「MATLAB/Simulink演習」「プリント基板設計」 「RaspberryPiプログラミング演習」 |

|||

| 3月2日(水) | ||||

| 3月3日(木) | ||||

| 3月4日(金) | ||||

| 3月7日(月) | 学修成果発表会準備 | |||

| 3月8日(火) | 学修成果発表会(ポスター発表) | |||

| 3月9日(水) | 自己評価 | |||

本交流会では、マイクログリッドに関連する企業等から講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第11回の講演会では、「ドローンの活用と技術」をテーマとし、ドローンの利用技術や利用する上での課題、ドローンの仕組みや制御方法について講演を行いました。

ドローンの可能性や課題について講演頂いた他には空撮映像による説明や実機を使った制御の実演も行われました。学生からは「広告業界おけるドローンの活用について理解を深めた」、「ドローンと産業との関わりが強い事が知れた」などの意見が寄せられました。また、今回のマイクログリッド交流会では企業・団体の方も多く参加頂き、「学生達だけではなく、一般の方も参加する雰囲気で聴講できて、良い体験ができた」という意見もありました。今後は、ドローンを制御するためのプログラミング技術に関する「ドローン講習会」を3月に実施予定です。

※ドローン講習会は本学学生対象となります。

本取組についてステークホルダーより評価を受ける「評価委員会」を平成27年12月16日に開催しました。

評価委員会では、今年度の前学期まで実施した教育コースの実施報告と、同日に開催したシンポジウムで学生が自身の成長について行った発表などを踏まえて、ステークホルダーより選出された4名の評価委員から評価を受けました。これを受けて、評価委員からは、「構築した3つの評価項目(ET人間力、ET技術力、ET習熟度)を基にした組込みシステム技術者教育が段階を踏んで展開されている」「組込みシステム技術者としての活躍に期待が持てる学生に成長しつつある」といった意見が寄せられました。

今後も改善を図りながら、産業界の要望を踏まえた組込みシステム技術者育成の展開を進めていきます。

組込みシステム技術分野における技術者の育成と教育システムの評価をテーマとし、金沢工業大学扇が丘キャンパス(石川会場)と金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパス(東京会場)の2会場を中継してシンポジウムを開催しました。

第1部ではステークホルダー(一般社団法人 組込みシステム技術協会、一般社団法人 石川県鉄工機電協会、一般社団法人 石川県情報システム工業会)の講師による企業・団体内での組織的人材育成の事例紹介、第2部では両大学の教員による組込みシステム技術者育成プログラムの紹介と育成プログラムに参加した学生による自身の成長に関した発表が行われました。また、中継先の東京会場では第3部として、参加者と両大学のキャリア・就職担当教職員による情報交換会も実施しました。

【石川会場】

【東京会場】

第1部のステークホルダーによる講演では、技術者には「専門外の知識を持った複合技術力」「失敗を恐れない強靭な精神力」「円満な常識ある人間力」が必要であり、その技術者育成のために「企業風土も大切である」とのご講演を頂きました。講演より、組込みシステム業界で活躍する技術者を育成する教育現場においても、学生が身につけた知識を活用し実践できる風土や環境づくりの重要性を改めて認識できました。

第2部の教育コース・評価システムの概要説明と学生の発表を聴講した参加者からは、「実践的な教育内容であり、産業界としても期待ができる」「学生目線にも合った教育内容である」「ものづくりに対する興味を持たせる内容となっている」などの意見を頂きました。また、本取組で構築した学生の成長を支援する評価システムについては、「客観的で評価しやすい」「構築したET人間力評価は興味深く有効性を感じる」「事前の目標設定で具体的かつ高い学修意欲を持ってプログラムに参加でき、達成感にもつながる」との意見を頂き、ステークホルダー企業・団体の方々に本取組の内容とその有効性について改めて理解して頂くことができました。

教育コースの内容についてはこちらからご覧いただけます

学生の成長を支援する評価システムについてはこちらからご覧いただけます。

本交流会では、マイクログリッドに関連する企業等から講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第10回の講演会では、「エネルギーマネジメント」をテーマとし、スマートハウスを快適に利用するためのエネルギー監視技術やホームネットワークサービスの紹介など、技術動向を中心とした講演を行いました。

スマートハウスを構築する上で必要となる通信技術やHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)やクラウドによるエネルギーマネジメントについて講演が行われ、学生からは「スマートハウスの理解が深まった」、「自分の専門分野以外の知識が不足していた」などの意見が寄せられました。また、取組の紹介では教育コースの講座や実践型インターンシップに興味を持つ学生も多くいました。今後は、北陸先端科学技術大学院大学のスマートハウスを用いた勉強会を実施する予定です。

夏期集中講義の「組込み基礎Ⅰ」は、組込みシステムに興味を持つ学生や2年次の前学期に履修する「プロジェクトデザインⅡ」で組込みシステムに関連するテーマに取り組んだ学生向けに開講しています。この組込み基礎Ⅰは平成25年度から試行し、平成26年度の本格運用を経て、今年度からは正課科目「生涯学習特別講義(組込み基礎Ⅰ)」となりました。

組込み基礎Ⅰを履修した学生は、組込みシステム業界で活躍する技術者による講演、自律ロボットの制御プログラミング演習とセンサーネットワーク上の情報を活用する組込み機器のプログラミング演習を通して、組込みシステム技術に必要な知識や技術を学びました。

組込み基礎Ⅰで学んだ学生は、2年次後期に履修する科目「プロジェクトデザイン実践」や同じく2年次後期に開講する春期集中講義「組込み基礎Ⅱ」へつなげていきます。

| 日程 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 9月7日(月) | 組込みシステム技術講演会 | ||||

| 9月8日(火) | LEGO マインドストーム EV3演習 |

開発環境構築、プログラム基礎 | |||

| 9月9日(水) | 各種センサー演習、モーター制御演習 | ||||

| 9月10日(木) | Bluetooth通信演習 | RTOSプログラミング演習 | |||

| 9月11日(金) | 自由課題・発表 | ||||

| 9月14日(月) | Arduino演習 | 開発環境構築、プログラム基礎 | |||

| 9月15日(火) | マイコン・電気回路の理解、各種センサー演習、モーター制御演習 | ||||

| 9月16日(水) | Zigbee、TWE-Liteとセンサーネットワーク演習 | ||||

| 9月17日(木) | 自由課題・発表 | ||||

| 9月18日(金) | 自己評価 | ||||

本交流会では、マイクログリッドに関連する企業等から講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第9回の講演会では、「センシング技術とその応用」をテーマとし、センサ技術によって得られる情報の活用や研究実例など、技術動向を中心とした講演を行いました。

農業分野や医療分野で利用するセンシング技術について講演が行われ、学生からは「実践的なお話で興味深かった」、「今後取り組む課題に対するヒントが得られた」などの意見が寄せられました。また、講師に対して積極的に質問を行い、交流会に参加した学生にとっても有意義な機会となりました。今後は、本交流会に参加した学生を対象にセンサ技術に関する勉強会も実施します。

教育コースの受講学生が学修成果を発表する「学修成果発表会」と、今年度の取組全体についてステークホルダーより評価を受ける「評価委員会」を平成27年2月28日に開催しました。

学修成果発表会では学士課程コースの「実践型インターンシップⅠ、Ⅱ」「実装講習会」、修士課程コースの「高信頼組込みシステム開発演習(PBL1)」「高信頼組込みシステム開発プロセス設計(PBL2)」「スマート組込みシステム開発演習(PBL3)」を受講した学生(金沢工業大学 学部生3名、北陸先端科学技術大学院大学 大学院生2名)が、それぞれ受講した教育コースで得た成果を示しながら、自身の成長した様子について発表しました。発表に対し、ステークホルダーや組込みシステム技術者からなる評価者より、組込みシステム技術者育成の観点から多くのアドバイスを頂きました。また、評価委員会では、評価委員(ステークホルダーより選出された委員4名)から、今年度本格運用した教育コースの実績報告に対する評価や助言を頂きました。なお、同日まで開講していた教育コース「組込み基礎Ⅱ」を受講した学生のポスターセッションも実施しました。

学修成果発表会では発表した学生に対し、「技術力だけではなく、人間力も重要であることに気づき、大変良い経験をしている」「技術センスを持った人間力の高い技術者を目指してほしい」「知識と体験が重要であり、これからも多くの事に取り組んでほしい」など、評価者より直接アドバイスを得たことで、今後、自身が取組むべき課題や目標設定を明確にする良い機会となりました。

評価委員会では今年度の取組に対し、「ステークホルダーの要望を反映した教育内容となっている」「学生が今後、組込みシステム技術をどのような分野でどのように使っていくかという考え方を持てるようになれば、入社直後から開発チームに入り活躍出来ると思う」「本連携事業の教育コースをどのように他大学へ展開していくか等、成果を広めていくことを考えなくてはいけない」など、取組に対する評価や組込みシステム技術者育成のための課題を得る事ができました。

今回の学修成果発表会と評価委員会を通じて、今年度実施してきた取組についてステークホルダーに理解を深めて頂く事ができ、また、今後の課題を共有することができました。

受講した学生は組込みシステム技術者による講演会、関連企業の視察、北陸先端科学技術大学院大学・金沢工業大学の研究室視察を実施しました。また、組込みシステム開発演習として、「Matlab/Simulink演習」「LSI設計演習」「RaspberryPiプログラミング演習」のうち、一つを選択して受講し、最終日には組込みシステム開発演習を受講した成果・感想などをまとめ、ポスターセッションを行いました。発表後には現在の能力レベル(ET人間力・ET技術力)を自己評価するとともに、3年次以降の履修計画を各自検討しました。

| 日程 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 |

|---|---|---|---|---|

| 2月17日(火) | 組込みシステム技術講演会 | |||

| 2月18日(水) | 組込みシステム技術講習 (技術要素知識) |

組込みシステム技術講習 (開発技術知識) |

||

| 2月19日(木) | 企業視察 石川県内関連企業を視察 | |||

| 2月20日(金) | 大学院視察 北陸先端科学技術大学院大学・金沢工業大学(研究室) | |||

| 2月23日(月) | 組込みシステム開発演習 (以下より選択して受講) 「Matlab/Simulink演習」「LSI設計演習」「RaspberryPiプログラミング演習」 |

|||

| 2月24日(火) | ||||

| 2月25日(水) | ||||

| 2月26日(木) | ||||

| 2月27日(金) | 学修成果発表会準備 | |||

| 2月28日(土) | 学修成果発表会(ポスター発表) | 自己評価 | ||

本交流会では、マイクログリッドに関連する企業等から講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第8回の交流会では、「統合システムを担う技術者」をテーマとし、その中でも情報分野であるICT(情報通信技術)に携わる「経営者」「管理者」「本学卒業生の技術者」をお招きして、講演会とパネルディスカッションを行いました。

講演会では講師の方がこれまで培った経験や携わったプロジェクト、技術者としての業務や生活についてご講演、パネルディスカッションでは「情報分野を担う技術者に求められること」をテーマとして、活発な意見交換が行われました。休憩時間や閉会後も、講師と意見交換を行う学生も見受けられ、参加した学生からは「有意義な時間を過ごせた」との意見が寄せられました。学生にとって、今後の学生生活を送る上でよいアドバイスを頂けたようです。

取組全体についてステークホルダーより評価を受ける「評価委員会」を平成26年11月12日に開催しました。

評価委員会では、10月末までに実施した教育コースや評価項目といった事業についての説明と両校(金沢工業大学・北陸先端科学技術大学院大学)の実績報告を行いました。

これを受け、評価委員(ステークホルダー3団体の代表者)からは「教育コースの内容は適切である」という評価の一方、「教育コースに参加する学生数を増加させる仕組みの構築が課題である」との意見を頂きました。課題に対して、評価委員と両校の実施委員が、「組込みシステム業界の魅力を学生に伝える方法」について意見交換を行いました。

今後は、これまでの実施結果を基に「教育コース」「学修フィールド」「学修成果の達成度を把握する仕組み」「教材」の改善を図ると共に、評価委員から指摘のあった、参加学生数の拡大に向けた仕組みを構築することで、産業界の要望を踏まえた組込みシステム技術者の育成を展開を進めていきます。

本交流会では、マイクログリッドに関連する企業等から講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第7回の交流会では、「スマートグリッド・パワーエレクトロニクス」をテーマとした技術動向を中心とした講演会と企業見学を行いました。

【講演会】

【企業見学会】

エネルギーを制御する構想の一つであるエネルギーインターネットの概念とその技術の紹介、及び電力網の構築に必須技術である電力制御を担うパワーエレクトロニクス技術についての講演が行われ、学生からは「インターネット上のサービスと実際の機器をつなぐことの重要性が理解できた」「電力の送電システムについて深く理解することができた」といった意見が寄せられました。また、企業見学会では、本学OBの技術者から「スマートグリッド」「パワーエレクトロニクス」分野の技術や製品、技術者に必要な能力を具体的に紹介して頂きました。学生にとって、普段経験できない技術者との意見交換が有意義なものとなっていた様です。

今回の夏期集中講習会では、LEGO Mindstorms NXTおよびArduinoを題材として、センサ信号をマイコンに取り込む技術、マイコンに取り込んだセンサ信号を解析・演算しモータ制御する技術、センサで得られた情報を共有し合うセンサネットワーク技術などを学びました。

受講した学生は、本講習会で学んだ技術を後学期に履修する科目「PD実践」※1で活用していきます。

※1 PD実践(プロジェクトデザイン実践)・・・解決策を実験的な手法を用いて評価し、設計能力を養う2年次後学期の必修科目

| 日程 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 8月25日(月) | 組込みシステム技術講演会 | ||||

| 8月26日(火) | LEGO Mindstorms NXT演習 | 開発環境構築、プログラム基礎 | |||

| 8月27日(水) | RTOSプログラミング、各種センサー演習、モーター制御演習 | ||||

| 8月28日(木) | Bluetooth通信演習 | 提示課題 | |||

| 8月29日(金) | 提示課題・発表 | ||||

| 9月1日(月) | Arduino演習 | 開発環境構築、プログラム基礎 | |||

| 9月2日(火) | マイコン・電気回路の理解、各種センサー演習、モーター制御演習 | ||||

| 9月3日(水) | Zigbeeとセンサーネットワーク演習 | 自由課題 | |||

| 9月4日(木) | 自由課題・発表 | ||||

| 9月5日(金) | 自己評価 | ||||

本交流会では、マイクログリッドに関連する企業等から講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第6回の交流会では、「ネットワーク制御システム」をテーマとした技術動向を中心とした講演を行いました。

ネットワーク制御システム技術を利用した「ロボットサービス」についての講演が行われ、学生からは「新しい視点が増えて良かった」、「自分でも何かできないか考えてみたい」などの意見が寄せられました。また、講演後には聴講した学生が講師に対して積極的に質問を行い、交流会に参加した学生にとっても有意義な機会となりました。

教育コースの受講学生や関連プロジェクトの参加学生が学修の成果を発表する「学修成果発表会」と、今年度の取組全体についてステークホルダーより評価を受ける「評価委員会」を平成26年3月8日に開催しました。

学修成果発表会では教育コースの「実装講習会」「組込み基礎I・II」に受講した学生と、学生プロジェクトの「マイクログリッドプロジェクト」「夢考房・組込みソフトウェアプロジェクト」で活動した学生の4名が、教育コースで得た知識や技術と受講後のプロジェクト活動を通じて、自身の成長の様子を発表しました。学修成果発表会には、ステークホルダーおよび金沢工業大学と北陸先端科学技術大学院大学の学生や教職員などあわせて45名の参加があり、発表した学生に対してステークホルダーの方々より、組込みシステム技術者育成の視点から多くのアドバイスを頂きました。また、評価委員会では、評価委員(ステークホルダーおよび、組込みシステム関連企業関係者10名)から、今年度試行した教育コースの説明や実績報告に対する評価やコメントを頂きました。

学修成果発表会では発表した学生に対し、「組込みシステムの基礎技術だけてはなく、プロジェクト活動におけるコミュニケーションなど、企業に入ってから必要となる技術・スキルについて学んでおり、大変素晴らしい。」「組込みシステム技術に必要なセンサやマイコンで何ができるのかは理解できている。今後はこれらの技術を使って実社会での課題を解決できるかという点を考慮しながら取組んでほしい。」など、組込みシステム技術者よりアドバイスを直接得たことで、学生はこの一年間の活動に対する励みとなると共に、今後、自身が取組むべき課題や次への目標設定を明確にする良い機会となりました。

評価委員会では今年度の取組に対し、「教育コースは成果を上げており、内容は適切であると評価できる。」「インターンシップで、学生が事前に設定したテーマ・目標をインターンシップ先企業の担当者と共有し、さらに、企業担当者から終了後の評価を頂く仕組みはたいへん良い。」「本取組で、組込みシステム技術者に必要なチームワークやコミュニケーション力を持つ人材の育成を継続して欲しい。」など、取組に対する評価や組込みシステム技術者育成のための要望を得る事ができました。

今回の学修成果発表会と評価委員会を通じて、今年度行ってきた取組の適切さを改めてステークホルダーに理解して頂くことができました。

本講演では、マイクログリッドに関連する企業から講師を招き、聴講する方々の専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

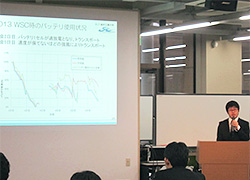

第5回の講演会では、「蓄電」をテーマとした技術動向を中心とした講演と組込みシステムの最新動向に関する講演、夢考房ソーラーカープロジェクトに参加している学生が発表を行いました。

「蓄電」、「夢考房ソーラーカープロジェクト」、「農業分野でのネットワークを活用」、「ネットワークセキュリティ」、「ETロボコン」に関連した内容の講演が行われ、学生からは「これからの蓄電システムに興味を持った」、「車載充電システムの概要が理解できた」などの意見が寄せられました。また、休憩時間には講演者と学生が意見交換を行う姿も見られ、講演会に参加した学生にとっても有意義な機会となりました。

本講演では、マイクログリッドに関連する企業から講師を招き、聴講する皆様が専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第4回の講演会では、「組込みハードウェア」をテーマとした技術動向を中心とした講演と、組込みシステム技術分野の実践型のインターンシップⅠに参加した学生の発表が行われました。

聴講者の意見として、学生からは「自動車に用いるLSIの重要性を深く知ることができた」、企業の方からは「人材育成の話に興味を持った」、「当社でも実践型インターンシップIで学生を受け入れたい」といった感想が多く寄せられました。講演会に参加した学生は「組込みハードウェア技術」についての新たな気づきを得る機会となり、企業の方はインターンシップを通じた人材育成を知る機会となったようです。

今年度最後の講演テーマは、「蓄電技術」の予定です。開催案内は、ホームページで行いますので、皆様のご参加をお待ちしています。

今回の夏期集中講習会では、センサ信号をマイコンに取り込む技術、センサで得られた情報を共有し合うセンサネットワーク技術、音声や画像情報を使ったモータ制御技術などを学びました。

受講した学生は、本講習会で学んだ技術を後学期に履修する科目「PD実践」※1で活用していきます。

※1 PD実践(プロジェクトデザイン実践)・・・解決策を実験的な手法を用いて評価し、設計能力を養う2年次後学期の必修科目。

| 日程 | 1限 (8:40~10:10) |

2限 (10:30~12:00) |

3限 (13:00~14:30) |

4限 (14:50~16:20) |

|---|---|---|---|---|

| 8月26日(月) | 組込みシステム技術講演会 | |||

| 8月27日(火) | 開発環境の構築、プログラム基礎 | |||

| 8月28日(水) | マイコンの理解、電気回路の理解、PWM信号の理解と演習 | |||

| 8月29日(木) | インターフェース(UART、I2C)とZigBeeの理解、センサを用いた演習 | |||

| 8月30日(金) | 自由課題・発表 | |||

| 9月2日(月) | 開発環境の構築、プログラムの基礎、カメラとDCモータの連動制御実験 | |||

| 9月3日(火) | 音声や画像処理の実験と演習 | |||

| 9月4日(水) | DCモータ、ビデオカメラの制御実験 | |||

| 9月5日(木) | 自主演習 | 自由課題・発表 | ||

| 9月6日(金) | 自己評価、他者評価 | |||

本講演会では、マイクログリッドに関連する企業から講師を招き、聴講する皆様が専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第3回の講演会では、「組込みソフトウェア」をテーマとした技術動向を中心とした講演が行われました。

聴講者の意見では、「組込みシステムについてもっと知りたくなった」、「今後の学生生活で以前よりもアクティブに、ソフトもハードもチャレンジしようと思った」といった感想が寄せられました。講演会は、専門外の分野や「組込みシステム技術」について学ぶ意欲や興味を持つきっかけとなったようです。

次回以降の講演予定テーマは、「組込みハードウエア」「蓄電技術」です。開催案内は、ホームページで随時行ないますので、皆様のご参加をお待ちしています。

本講演会では、マイクログリッドに関連する企業から講師を招き、聴講する皆様が専門とする分野を超えた「総合的なものづくり技術」についての情報を得る機会としています。

第2回の講演会では、「創電・発電技術」をテーマとした技術動向を中心とした講演が行われました。

聴講者アンケートには、「様々な視点からスマートグリッドを理解することができた」、「夢のような技術もすでに現実のものとなっている事に驚いた」といった感想が寄せられ、聴講者の専門分野を超えた技術情報を得る機会となったようです。

次回以降の講演予定テーマは、「組込みソフトウエア」「組込みハードウエア」「蓄電技術」です。開催案内は、ホームページで随時行ないますので、皆様のご参加をお待ちしています。

金沢工業大学と北陸先端科学技術大学院大学の共同で「実践力と創造力を持つ高信頼スマート組込みシステム技術者育成シンポジウム」を開催しました。組込みシステム分野に関連する企業・団体及び大学関係者など、90名の方に参加いただきました。

本シンポジウムでは連携するステークホルダー(一般社団法人組込みシステム技術協会、社団法人石川県鉄工機電協会、社団法人石川県情報システム工業会)を迎え、組込みシステム分野における業界の動向と人材育成についての基調講演や、金沢工業大学と北陸先端科学技術大学院大学の連携内容の紹介、企業が求める人材をテーマとしたパネルディスカッションを通じて、意見交換が行われました。

参加者からは「組込みシステムは色々な分野で応用されているため、一層勉強していきたい」、「学部と大学院の交流が盛んになってもらいたい」、「技術を活かすためにもコミュニケーションスキル向上は改めて必要だと感じた」などの意見がありました。今回のシンポジウムを踏まえ、ステークホルダーの皆様からのニーズを基に、金沢工業大学と北陸先端科学技術大学院大学では、より充実した教育コースの構築を目指していきます。

学生を対象とした公開セミナー「マイクログリッド交流会~センサネットワークの世界・スマートICTに向けて~」を開催しました。スマートグリッドやセンサネットワーク技術に関連する技術者を講師に迎え、100名を超える学生と19名の企業・団体の方々が熱心に聴講しました。

| 日程 | 平成24年12月12日(水) 14:00~17:00 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 扇が丘キャンパス 23号館 333教室 | ||||||

| 内容 |

|

参加した学生の感想は、「企業で活躍している技術者の講演を身近に聴くことができて良かった」「センサネットワークに興味を持った」などの意見がありました。また、講演後のアンケートではスマートグリッドやマイクログリッド技術、センサネットワーク技術に興味を持ったという意見が多数見られました。今後もより多くの学生に最新技術を知る機会を設けて行く予定です。