【機械工学科 対象】

【ロボティクス学科 対象】

【電気電子工学科 対象】

【情報工学科 対象】

【環境土木工学科 対象】

|

|

||

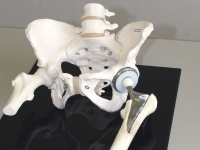

プログラム概要現在日本の医療は先進的高度医療が導入され、これまで不治の病とされてきたものも治癒することが可能となりつつあります。その一方で極限に近い人体構造改造や、やむを得ず毒性を含んだ材料の使用も行われており、患者に過度の負担を強いる場合も少なくありません。本来、医療部品は医学的知見のみに依存して開発されてきており、十分に患者や医療従事者に優しい医療機器とはなっていない場合が多い。本プログラムでは医工連携の立場から医学を理解した工学技術者の育成を行いつつ、『従来の医療単独分野では不十分とされてきた技術に対して、医・工学の各分野が有機的に連携を図ることにより、これまでにない高度専門医療技術の医療現場に対しての支援と、臨床分野においても通用する高度医療人材の確保に有効な基礎技術の供給を目指します。』 学生へのメッセージ社会には種々の病気に苦しんでいる方が多くいます。この人たちは工学をベースとして高い医学的知識を有する人たちの発想により生まれた技術を待っています。諸君たちの柔軟な発想で人々のQ.O.L.を高めてください。このプログラムに参加する教員は一致団結して諸君達を全面的に支援します。 |

|||

|

|

||

プログラム概要

*** 小・中・高校生対象のロボット&プログラミング教室 **** |

|||

学生へのメッセージ子供好きな方、将来、ロボットやITなど次世代教育系ベンチャー企業の起業を考えている方、ロボカップジュニアOB/OG、教師を志している方、女子学生、皆大歓迎です。伝統のある石川県の未来教育をここから創っていきましょう! |

|||

|

|

||

プログラム概要

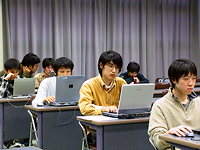

ACMが主催する国際学生プログラミングコンテスト(ICPC, International Collegiate Programming Contest)や、中華人民共和国工業情報化部(日本の総務省+経済産業省に相当)の人材交流センターが主催するプログラミング競技会(藍橋カップ)に参加し、プログラミングの速さ、正確さを競うプログラミング技術の向上を図ることを目的とします。 |

|||

学生へのメッセージプログラミングは問題解決における構成的な思考力を鍛えます。良いお手本を真似、良いスタイルを身に付け、良い(excellent)プログラマを目指して下さい。 |

|||

|

|

||||

プログラム概要

ITセキュリティのスキルアップの勉強会を行い、小中学生向けのセキュリティの啓蒙活動の企画運営、企業の課題解決提案への取組みやコンピュータやネットワーク機器を使用してのプログラミング、ネットワーク構築等を通して、ITセキュリティの実践的な技術を勉強します。 |

|||||

学生へのメッセージ高校生のときにはコンピュータを触った経験がない人も、このプロジェクトでの活動を通じて情報セキュリティのエキスパートに育っていきます。情報セキュリティに興味がある人は迷わず参加してみて下さい。 |

|||||

|

|

||||

プログラム概要IoA(Internet of Ability)とは人間の能力(Ability)をInternetの力で拡張するという概念であり、それがこのプロジェクトの活動のテーマです。主にxR技術の活用に焦点を当て、学科横断でのプロジェクト実践に取り組みます。現在はVRによる視覚やコミュニケーションの拡張を行うことを目標に、CAD・アニメーションソフト・ゲームエンジンなどの3D系ソフトウェア活用、VRヘッドセット活用、ネットワーク系プログラミング等の活動を各学生の専門分野に応じて柔軟に実施しています。 |

|||||

学生へのメッセージこのプロジェクトは学科横断プロジェクトであり、専門分野を越えたコラボレーションマインドやスキルを磨くことが可能です。どの学科でも、活動内容に興味があって、やる気のある人であれば歓迎します。 |

|||||

|

|

||

プログラム概要SoRAとは、「Student open Residents and Administration」の頭文字を取って名付けられており、「学生が地域・行政と協力し合う」という意味があります。本プロジェクトは、学生が主体となり、防災・減災を学ぶと共に、野々市市や市民とのコミュニケーションを図り、地域間の連携をより強固にすることを目的としています。そのために、夜回りや小学生を対象とした防災教室などを行うことで市民に防災の知識を広めています。また、地域イベントの参加することで、地域の人々とのコミュニケーションを密にすることができ、非常時に円滑な避難活動に取り組めるよう努めています。 |

|||

学生へのメッセージ色々な災害について学び、発案する防災・減災対策が、将来の災害に対して有効に役立つようなプロジェクトです。また、地域交流も積極的に行っています。なので、防災や減災に興味がある人もない人でも大歓迎です。災害は色々な分野で発生します。学部や専門は関係ありませんので、多くの学生の参加を期待します。 |

|||