機械工学は産業基盤の中心をなす分野であり、これまで自動車・家電製品、工作機械、エネルギー機械、福祉医療機器など多くの製品を産み出してきた。本学科では、機械工学に関する基礎知識を身につけ、省エネルギー、環境負荷、安全性を考慮しながら、それらを社会や産業のために活用できる機械技術者を育成する。

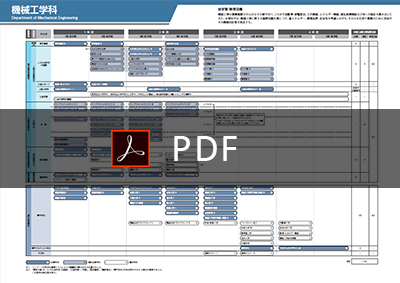

クリックすると別ウィンドウで拡大します。(PDF・212KB)

社会を支える「ものづくり」の基盤である機械分野、電気・電子分野、情報分野、土木分野の技術について、工学と社会さらには地域とのつながり、歴史および現在、未来の技術について学び、「自ら考えて行動する技術者」となる意識を明確にする。各分野における学ぶ領域、学問の拡がりを学び、各自の将来の目標、夢を実現するためのキャリア形成を意識して、修学計画能力を身につけ、今後の学習姿勢を確立する。「覚える・暗記する」学習ではなく、現象や物事の本質を論理的に考える力(科学力)、デザイン力の醸成を目標とする。

行動目標●現代社会における工学部の役割を理解し、自身の修学計画を立案することができる。機械工学科の「学ぶ領域」、研究分野を理解し、今後の勉学の方法、履修計画について主体的に考えることができる。「設計」「メカニズム」について概略を説明できる。「機械材料」「機械加工」について概略を説明できる。「流体力学」「熱力学」について概略を説明できる。自身のキャリア形成プロセスを自身の言葉で述べ、それを第三者に伝える事ができる。

機械製図の基礎となる正投影の原理を学ぶとともに、正投影を用いて描かれた機械図面から部品の三次元形状をイメージできる能力を修得する。さらに、機械製図の基礎となるJIS規格について学ぶ。これらは、機械技術者が図面を用いながらさまざまな情報を交換するために不可欠な基礎能力である。演習では、手書きによる製図スキルとともに、図面を効率的に作成・編集するためCADソフトウェアの操作スキルを修得する。

行動目標●正投影の原理を理解し、第三角法で機械部品の形状を表現できる。機械図面の基礎的なJIS製図規則を理解し、簡単な形状の機械部品について正面図、平面図、側面図を正確に描ける。立体図の作成法を理解し、等角図およびキャビネット図を作図することができる。幾何学的に正確な手法を用いて複雑な形状を持つ部品が作図できる。機械設計の基礎である公差・精度の指示を理解できる。手書きに加えて、2D-CADの基本的な図形生成機能と図形編集機能を駆使し、図面を作成することができる。

現代社会は極めて多種の機械によって成り立っている。機械系科目では、機械の設計・製作・制御などに関する知識を専門領域ごとに与える。実際の機械は、複数の領域に亘る知識を組み合わせて製造されることが殆どであり、これから学習をはじめる上で、個々の科目の位置づけや実際の機械とのつながりなどを知ることは大切である。本科目は実際に産業界や家庭で使われている機械に関し、その仕組み、材料や製造方法、動作原理などが機械系科目とどのように関連しているかを、実習や講義を通じて理解することを目的としている。

行動目標●実習や講義で説明された機械の仕組み・材料・機構・構造・動作原理などの重要性を理解できる。機械の仕組み・材料・機構・動作原理などに関するキーポイントや問題点を他の人に分かるように説明できる。実習や講義で説明された機械がどのような知識を使って製造されているかを知ることができる。実習や講義を通じて、それらを扱う専門科目の名称やつながりを理解することができる。工具や計測機器の使い方および機械の構造を理解して機械や機械部品の分解・組立を行うことができる。機械の分解・組立を機構の重要性や問題点を考えながら行うことができ、それをレポートにまとめることができる。

静力学における基本的な概念である力、力のモーメント、重心を理解し、さまざまな機械あるいは機械部品に対してどこにどのような力が働くかを求めるといった力学的解析能力を身につける。また、他の科目で学んだ知識とあわせることにより機械設計に応用できるようになる。

行動目標●物体に作用する力を適切に表示し、その大きさをSI単位系で表すことができる。力の概念を理解し、複数の力の合力や力の任意の方向成分を求めることができる。力のモーメントの概念を理解し、力のモーメントを計算することができる。力の釣り合いの概念を理解し、物体に働く反力などを求めることができる。重心および図心の概念を理解し、これらを求めることができる。物体のすわりの安定を判別できる。

機械製図は、設計者がイメージした形体や特徴を有する機械をJIS規格に沿った図面で表すものであり、同時に、図面に基づいて第三者に設計の意志を伝達する役割を有する。本講義では機械製図の基礎となるJIS規格や製造方法に基づく部品設計や精度、公差の指示方法を学ぶ。あわせて部品の三次元形状に基づき製造図面として二次元図面へ正確に展開することで、設計仕様を要求でき、第三者へ形状を伝達できる能力を修得する。また、製図演習では図面を効率的に作成・編集するためのCADソフトウェアを用いることで、コンピュータを援用した設計基礎能力を修得する。

行動目標●CADソフトウェアを使用しコンピュータを援用した機械製図を行うことができる。機械部品の鳥瞰図あるいは写真から二次元の機械図面をJIS機械製図規則に則って描くことができる。第三者が作成した二次元の機械製図から、そこに描かれている部品の形状をイメージできる。二次元の機械製図図面の内容を第三者へ伝達することができる。機械部品の製造方法を考慮した機械設計や公差・精度の指示を行うことができる。予習・復習の成果を作品(製図)としてまとめ、指定された時間に提出できるとともに、その内容を説明できる。

「修学基礎A・B」を引き継ぎ、各専門分野におけるレポート作成スキルを育成する。問題発見、問題解決するプロセスにおいては、自己の考えや主張をレポートとしてまとめ、情報を発信する能力が必要である。これを「個人」の能力として身につけるために、学科の専門性に則したテーマでレポートの作成手順を学習するとともに成稿することにより、専門科目のレポートおよび論文作成の入門として位置づける。

行動目標●機械工学の分野における問題を発見し、レポートのテーマを設定できる。機械工学の分野における情報を収集・分析・整理することができる。機械工学の分野に則したレポートを作成できる。

材料力学とは、橋、鉄塔、自動車、飛行機、エネルギー機器、生体組織や細胞など形あるものの各部に作用している力や変形状態を明らかにし、それらの結果を安全設計に役立てることができるようになるための機械工学の基礎となる重要な科目である。そのため、本科目では、材料力学の基礎的な内容について、講義と演習により、徹底した理解を修得する。

行動目標●垂直応力、せん断応力、垂直ひずみ、せん断ひずみの概念とフックの法則が理解でき、それらを応用することができる。主要な材料の応力―ひずみ特性が描け、材料の変形や破壊挙動を説明できる。材料の性質と設計に用いる基準強さや許容応力の関係を説明できる。骨組構造に生じる応力や熱応力、内圧を受ける薄肉円筒に生じる応力を求めることができ、応力集中の概念を説明できる。はりに働く荷重によって生じる支点の反力やせん断力、曲げモーメントを求めることができ、SFD、BMDが描ける。

力学は機械工学の基本である。「工業力学 I 」では、質点や剛体に作用する力の釣り合いなどの静力学を主として学習した。本講義では、ニュートンの運動の法則について学習し、それを基に質点や剛体は外から力やトルクを受けるとどのような運動をするか、即ち、動力学の基礎について学習する。この科目は以降の専門科目の諸力学の理解に不可欠であり、高速の機械の設計に必要な慣性力などの知識を得ることができる。

行動目標●質点の運動方程式を立て、質点の速度や位置を計算することができる。慣性モーメントを計算することができる。簡単な機械モデルに対して運動方程式を立てることができる。導出した運動方程式に数学を適用して解き、その機械モデルの動的挙動を説明できる。

機械部品を適切に作製するためには、材料の基本的性質、設計技術そして加工技術に関する知識が不可欠である。特に、部品に要求された品質や精度を如何に保証するかを理解することは重要なことである。本講義では実際の加工現場で使用されている各種工作機械の機能や構造について学習する。さらに、基礎的生産加工技術や被加工物に要求される精度を効率よく得るために有利な加工方法の選定技術を身につける。また、部品製作に関する演習課題を行うことにより、加工技術や選定技術の理解を深める。

行動目標●個々のアイディアを基に設計されたものを、工作機械を用いて実際の形にすることができる。各種工作機械の機能や構造が理解できる。基本的な加工法とその内容が理解できる。要求された精度を効率よく製作するために有利な加工法が選択できる。要求される精度を検証するための測定法が理解できる。

現代の機械工学においてはコンピュータはそのツールとして不可欠である。なかでもプログラミング技術は機械工学において解析、計測評価を行う場合、有効な技術となる。本講義ではプログラミング技術の中でも最も基礎であるC言語のプログラミングを学び、基礎的な数値計算プログラムなどが制作できる技術を修得する。

行動目標●プログラミングの基本的な文法を覚え、教科書の例題程度のプログラムを理解できる。教科書の例題程度のプログラムを書くことができ、さらにコンピュータ上でコンパイルならびに実行できる。ライブラリを使い簡単なプログラムを作成できる。作成したプログラムについて説明できる。

工業製品は高性能・高機能化が追求されると同時に、環境に対するさまざまな配慮が求められている。工業製品の根幹を支える材料の物理的・化学的性質は、材料の内部構造と密接に結びついているので、新たな工業製品を生み出すには材料の本質を理解する必要がある。本科目では、工業材料の全体像を概観するとともに、構造と物理的・化学的性質の関係の基礎、材料の特性評価法を学習する。

行動目標●金属材料、プラスチック、セラミックスなどの基本特性を説明できる。結合の種類、特徴、具体例を説明できる。結晶の幾何学(特にブラベー格子とミラー指数)を説明できる。弾性変形と塑性変形の違いを材料学的に説明できる。基本的な材料評価試験法を説明できる。平衡状態図と相形成との関係を説明できる。

材料力学とは、橋、鉄塔、自動車、飛行機、エネルギー機器、生体組織や細胞など形あるものの各部に作用している力や変形状態を明らかにし、それらの結果を安全設計に役立てることができるようになるための機械工学の基礎となる重要な科目である。「材料力学 I 」では、応力、ひずみ、フックの法則、材料の機械的性質、許容応力と安全率、骨組構造、熱応力、内圧を受ける薄肉円筒、応力集中、はりとその支持条件、はりのせん断力と曲げモーメントについて学んだ。本科目では、はりの曲げ、ねじり、組み合わせ応力について学ぶ。

行動目標●はりに生じる応力やたわみを解析的に求めることができ、安全設計を行える。ねじりの応力を求めることができる。伝動軸の径を求めることができる。単軸引張を受ける棒の斜断面における応力を求めることができる。主応力、主せん断応力の概念を理解でき、モールの応力円を描くことができる。

流れ学は、機械工学の基礎をなす4力学の1つである流体力学の入門的基礎を学ぶ科目であり、流力(性能)設計において重要な役割を果たす。ここでは、流体の基礎的な性質、ベルヌーイの定理、連続の法則、運動量の法則などを学ぶとともに応用例について演習を通して習熟する。これらをよく理解することは機械系エンジニアとして必須条件である。

行動目標●流体の性質、特に、圧縮性、粘性などの働きを説明できる。流体の深さと圧力との関係式が立てられるとともに、物体にかかる全圧力を計算できる。流れの基礎式の導出が簡単な場合についてできる。連続の式、ベルヌーイの式などを使い基礎的な流体計算ができる。運動量の定理を理解し、実際の流体力計算に応用できる。課題および成果に対して効果的なプレゼンテーションができるとともに積極的に質疑応答できる。

熱エネルギーを機械的仕事に変換するための基礎や、熱エネルギーと物質の性質に関連する諸事項を中心に学ぶ。熱の本質と熱に関わる現象のモデル化、数式化とその重要性を理解する。特に、理想気体の性質とエネルギー保存の法則に基づき、エネルギーと仕事の関係を学ぶ。熱力学がエネルギー機械の設計に果たす役割について理解し、応用力を涵養する。

行動目標●温度、熱平衡(熱力学の第ゼロ法則)について説明でき、具体的な問題に適用できる。理想気体とその性質について説明でき、その内容、考え方を応用できる。混合気体の性質について説明でき、その内容、考え方を応用できる。理想気体とその状態式について説明でき、その内容、考え方などを適用して具体的な問題を解くことができる。熱力学の第一法則について説明できる。熱力学の第一法則の内容、考え方などを適用して具体的な問題を解くことができる。

「工業力学 I ・ II 」では、質点や剛体に作用する力の釣り合いなどの静力学と慣性モーメントを主として学習した。本講義では、質点や剛体が外力やトルクを受けるとどのような運動をするか、すなわち動力学の基礎について学習する。さらに、力学が、てこ、滑車、輪軸、くさび、ねじといった簡単な機械にどのように応用されているかを学習し、応用力を涵養する。

行動目標●剛体の運動について説明することができる。衝突における運動の変化について説明することができる。運動している剛体の力学的エネルギーを記述することができる。簡単な機械モデルについて運動を解析することができる。振動について数学的に表現することができる。

設計能力とは、機械を構成しているさまざまな部品を、それぞれの機能から機械要素として捉え、その作動原理を力学を応用して定量的に自ら安全設計ができる能力である。この能力の基礎力を培うために、設計上のルールである寸法公差などを考慮し、機械要素としての部品設計(詳細設計)のプロセスを身につける。

行動目標●製品の要求仕様を具体的な設計情報に置き換えていく設計工程を理解し、説明できる。機械設計における技術者倫理、信頼性設計や安全率を理解し、説明ができる。部品が必要な機能を発揮するために、寸法公差や幾何公差を考慮できる。部材に加わる荷重を判断し、強度設計ができる。ねじ、軸および軸受の設計に必要な計算ができ、要求仕様に応じた選択ができる。歯車の設計に必要な計算ができ、要求仕様に応じた選択ができる。

物理現象はモデル化することにより微分方程式を用いて表わされることがある。これをコンピュータを用いて解析することは機械技術者にとって有効な情報をもたらす。そこで、本科目では、「機械応用プログラミング I 」で学習したプログラミング言語を用いてさまざまな現象を解析する能力を養うとともに、解析結果を解釈してさらに精度の高い解法を実現するために、自らプログラムを高度化、改良することができることを目指す。

行動目標●入出力と数値演算のプログラミングができる。データの処理ができる。連立方程式を解くプログラミングができる。簡単な常微分方程式を解くプログラミングができる。実験・演習のデータ処理を自らでプログラミングし、活用できる。

流れ学 II は、機械工学の基礎をなす4力学の1つである流体力学の入門的基礎を学ぶ科目であり、流力(性能)設計において重要な役割を果たす。本科目は入門的な「流れ学 I 」の後を受けて、粘性を持つ実際の流体について学ぶ。工学・技術・ものづくりにおける流体力学関連事象に対する基本概念、考え方、扱い方についての基礎能力を与える。特に、管内流れ、流体抵抗、剥離、渦、揚力などの機構に関連する力学応用能力を身につける。

行動目標●流体損失の機構を理解し、その評価ができる。抵抗・揚力などの流体力の機構を理解し計算できる。流体関連現象に物理的モデルを立て、基礎式を誘導できる。流体現象および基礎式に対し本質を失わない近似的アプローチができる。種々の流体現象の流体工学的側面を安全設計面を含め把握できる。課題および成果に対して効果的なプレゼンテーションができるとともに積極的に質疑応答できる。

近年の機械は生産性を向上させるために高速化、高精度化が図られている。これによって各種機械で発生する振動が問題化してきている。それに伴って、機械の振動問題に対する基礎的な知識が機械技術者にとって重要な要因になってきている。そこで、本講義では機械に生じる振動問題の基礎を理解し、設計に応用できるようにするために、それらの基本的現象をモデル化し、力学的な考え方の適用法を修得する。

行動目標●機械の振動をモデル化して表現できる。表現したモデルを元に運動方程式を作成できる。運動方程式の解を求められる。

機械加工とは、除去加工を中心に工作機械を用いて行われる加工法である。この加工法の特徴は、非除去加工では難しい高い寸法精度が要求される複雑形状部品をも加工することができる点である。本科目では切削加工を対象として、切削の基礎理論や適切な付加要件としての加工条件、さらには工具の選定法に関する技術を身につけ、工具作成技術を例に表面コーティング技術や粉末冶金技術についても学習する。また、近年注目されている生活優先型ものづくりについても言及する。

行動目標●切削工学における基礎的理論が理解できる。切削諸元の測定法が理解できる。切削工具損傷の形態と特徴が理解できる。仕上げ面品位が理解できる。適正な加工条件や工作機械が選定できる。

熱エネルギーを機械的仕事に変換するための基礎や、熱エネルギーと物質の性質に関する諸事項を学ぶ。現象のモデル化、数式化とその重要性を理解する。特に、自然界に生じる現象の不可逆性と主要なエネルギー機械における熱力学的な現象の扱い方を学ぶ。あわせて、熱力学がエネルギー機械の設計に果たす役割について学習する。

行動目標●カルノーサイクルについて説明でき、応用できる。熱力学の第二法則について説明でき、応用できる。エントロピーについて説明でき、具体的な問題に適用できる。ガスサイクルについて説明でき、具体的な問題に適用できる。相変化を伴う実在気体の性質と状態変化を説明でき、具体的な問題に適用できる。蒸気サイクルについて説明でき、具体的な問題に適用できる。

機械の設計・製造では、設計要求仕様に沿った設計の計画やイメージを作り、第三者に伝えることが必要である。イメージを具現化するため、強度・信頼性設計、製造方法やコストを考慮した製造設計、機械の機構・全体像を表すための製図を必要とする。また、要求仕様に則った設計の妥当性の第三者評価を行うため設計計算書の作成を必要とする。本講義では設計・製図に関するJIS規格や製造方法に基づいた、機械の開発・設計・製図を実施する。特に、設計製図演習ではCADソフトウェアなどを積極的に利用することで、コンピュータを援用した設計基礎能力を修得する。

行動目標●機械の設計を実施するための設計項目を理解でき、設計箇所を第三者に図面および口頭で説明することができる。機械を構成する機械要素部品の基本設計および詳細設計などの設計計算をシステム的に実施することができる。設計機構のモデル化を行うことができるとともに、それに基づいた強度計算をコンピュータによって行うことができる。製造方法を考慮した機械設計計算や、それに基づく機械の計画図、組立図や部品図を機械製図規則に則って描くことができる。機械工学の各専門領域をベースに、専門領域の知識を統合し新しい設計解を考えることができる。設計解を指定の文書(設計計算書・組立図・部品図)としてまとめ指定された期限内に提出し、その内容を説明できる。

優れた性能を発揮する機械・構造物を設計・製作するには、それを構成する材料の特徴を理解した上での材料選択が必要となる。また、材料は加工や熱処理により組織や性質が変化する。本科目では、熱処理および加工による材料の改質法を学習するとともに、代表的な実用材料の基本特性と組織との関連を学習する。

行動目標●Fe-C系平衡状態図と鋼の標準組織の関係を説明できる。鋼の基本的な熱処理法を説明できる。アルミニウム合金の基本的な熱処理法を説明できる。塑性加工によって得られる組織と熱処理による回復、再結晶の機構を説明できる。

自動機械の発達に伴い、機械システムの計測・制御技術は、機械を使う技術者、設計技術者にとって不可欠である。本科目では、計測の基礎、センサの機能や役割、制御システムの伝達関数、過渡応答、フィードバック制御の基本事項となる周波応答に基づく制御系解析の基礎を修得する。

行動目標●信号の選択性について説明することができる。計測のトレーサビリティーについて説明することができる。不確かさを考慮して測定結果を表現することができる。機械や電気回路を中心とする簡単なシステムの数式モデルを伝達関数を使って表現できる。システムの動的特性を、過渡応答特性、周波数応答特性として特徴を表現でき、何を示しているのか説明できる。

CAEシステムとはCADによる設計に基づき、有限要素法などを利用してシミュレーションを行いながら設計の最適化、高度化を図る技術である。三次元CADソフトウェアを使用し具体的な設計への応用について学び、さらに有限要素解析の理論と概要を理解し、機械設計に応用するための具体的手法を理解する。講義ではCADソフトウェアを用いたモデリング演習、アセンブル演習、有限要素法による機械構造物の応力解析や変形解析を通して設計解析演習を行う。

行動目標●CAEシステムの機能を把握し、実際の設計・生産業務に活かすための解析手法を選択・活用できる。CADソフトウェアを駆使して、設計者の意図を表現した部品モデルが作成できる。CADソフトウェアで、アセンブリモデルを構築して干渉を評価し、創造的で最適化された設計が行える。構造解析に用いる材料定数を適切に指定できる。各部品の使用環境を考察しながら、適切な荷重条件や拘束条件を指定できる。解析結果を適切な方法で表現し、設計の無理や無駄を分析できる。

近年のものづくりには超微細な部品や機構を実現する技術が要求されており、これらは圧力センサ、インクジェットプリンターのヘッド、ジャイロスコープなどのMEMSや微細機械の製造に応用されている。また、加工方法には既存のものを微細化していくトップダウン型と構成する原子を目的に合わせて積み上げていくボトムアップ型があるので、両者の特徴も理解しなければならない。本科目では、このような超微細な部品や機構を得るための加工方法の基本を学習する。

行動目標●マイクロ、メゾ、ナノで表す寸法の概念を説明できる。表面改質法(PVD、CVD、イオン注入)の原理と特徴を説明できる。超精密研磨プロセスの位置づけやその原理に加えて、それに使用される消耗副資材の選定方法を説明できる。最新の微細加工技術の加工原理、応用事例を説明できる。

材料力学とは、橋、鉄塔、自動車、飛行機、エネルギー機器、生体組織や細胞など形あるものの各部に作用している力や変形状態を明らかにし、それらの結果を安全設計に役立てることができるようになるための機械工学の基礎となる重要な科目である。本科目では、三軸応力、座屈、ひずみエネルギー、材料の破壊基準について学ぶ。

行動目標●三軸応力下での応力とひずみの関係を理解でき、組み合わせ応力問題を解くことができる。ひずみエネルギーの概念を理解し、はりや柱の変形をカスチリアーノの定理を用いて求めることができる。材料の破壊基準を理解することができる。短柱に生ずる応力分布および断面の核を求めることができる。長柱の座屈荷重を求めることができる。材料をモデル化して、その力学的挙動を数理的に扱うことができる。

熱移動(伝熱)に関する知識は、機械工学をはじめ、環境工学など幅広い分野において必要不可欠である。本科目ではそれらに関連する現象、現象のモデル化、数式化による定量的な取り扱い方について学ぶ。具体例としてはエネルギー機器、環境関連機器などを取り上げる。熱移動形態、熱移動量の定量的表現法と取り扱い方、設計・計算法などを具体例とともに学ぶことにより、その知識がエネルギー機械の性能設計に果たす役割を理解することができ、設計に応用できる基礎を身につけることができる。

行動目標●熱移動(伝熱)に関する知識の必要性について、具体例をあげて説明できる。熱伝導について説明でき、それに関する伝熱計算ができる。強制対流熱伝達、自然対流熱伝達について説明でき、それに関する伝熱計算ができる。相変化を伴う熱伝達について説明でき、それに関する簡単な伝熱計算ができる。放射伝熱について説明でき、それに関する簡単な伝熱計算ができる。以上の知識を組み合わせて、伝熱機器(熱交換器など)の初歩的設計ができる。

流体力学は、機械工学の基礎をなす4力学の1つであり、流力(性能)設計において重要な役割を果たす。本科目は入門的な「流れ学 I 」および「流れ学 II 」の後を受けて、理論的に流れ現象を捉える。特に、実際の流体力学関連事象の理論的な解析についての基礎能力を身につける。CFDを用いた演習を通して、流れ場様相の予測を行い、実際の流力解析手法を体験する。

行動目標●流れ現象を理論的に解析できる。保存則を理解し、流体現象に応用できる。粘性流れ現象を理論的にモデル化できる。乱流現象の特徴を説明できる。CFDを用いて流れ現象をシミュレートできる。課題および成果に対して効果的なプレゼンテーションができるとともに積極的に質疑応答できる。

高比強度、高硬度、超弾性などこれまでの常識を覆す特性を有する材料が出現している。これらの先端的な機能性材料が、今後の科学技術の発展に大きく寄与することが容易に予測できる。本講義では、これら先端材料の機能性に影響を与える結晶構造、格子欠陥、相変態、組織改質の基礎を学んだ後に、具体的な先端材料をいくつか挙げその特徴を学習する。

行動目標●代表的な先端的機能材料を示し、その機能や特性を説明できる。材料のミクロ構造(結晶構造、格子欠陥、微視組織)と機械的特性との関連を説明できる。材料の分析・評価手法を説明できる。材料の微視組織と物性および機能性との相互の関連を説明できる。

本科目では、①機械材料実験、②機械加工学実験、③生産システム実験、④熱力学実験、⑤内燃機関の特性実験を通して、専門科目で学習した理論や手法を学び、より深い理解力と応用力を身につけることを目標とする。さらに、実験方法や実験レポートの書き方を学び、実験内容・実験結果・考察などのまとめ、発表する方法についても学習する。

行動目標●実験結果を整理し、第三者に内容や課題を説明できる。専門科目などで得た知識に基づいて主体的に実験を実施できる。専門科目などで得た知識に基づいて実験結果を整理・考察することができる。実験結果を専門知識に基づいて解釈し評価できる。現象をモデル化できる場合、それらと実験結果を対比できる。実験結果をレポートとしてまとめ、提出・説明できる。

本科目では、①流体力学実験、②材料力学実験、③振動工学実験、④制御工学実験、⑤成形加工実験を通して、専門科目で取り上げられる理論や手法を学び、より深い理解力と応用力を身につけることを目標とする。さらに、実験方法や実験レポートの書き方を学び、実験内容・実験結果・考察などをまとめ、発表する方法についても学習する。

行動目標●実験結果を整理し、第三者に内容や課題を説明できる。専門科目などで得た知識に基づいて主体的に実験を実施できる。専門科目などで得た知識に基づいて実験結果を整理・考察することができる。実験結果を専門知識に基づいて解釈し評価できる。現象をモデル化できる場合、それらと実験結果を対比できる。実験結果をレポートとしてまとめ、提出・説明できる。

自動車は数万点におよぶ部品で構成されており、機械工学および電気・電子工学などの集大成による工業製品である。本科目では自動車を構成する多くのシステム中の機械工学に関連するシステムの機構や性能について学習する。これにより、工業製品の設計基礎能力を身につけ、専門知識を総合化し、新しい工業製品を創製するための専門応用能力を養う。

行動目標●簡単な運動性能が計算できる。自動車の構造や機構を力学的に述べられる。各種内燃機関の理論サイクル、作動原理および燃焼を説明できる。自動車の基本である「走・止・曲」を力学的に述べられる。

医用生体工学とは、生物の構造や機能を工学的観点から理解するために、組織、器官、器官系そして個体という各階層レベルにおける工学的挙動を解析し、さらに生命の統合性を解明することによって医療や医療材料、医療機器、さらに産業機械へと新しい技術を提供する学問である。これは生物や医学と工学との境界領域的学問であり、この知識を深めることによって生体に配慮した新技術や機器の開発の道を探ることを目標とする。

行動目標●生体工学の有用性を理解できる。生体組織を理解できる。バイオマテリアルの正しい使い方が理解できる。

機械工学に関連するエネルギーについて種々の角度より扱う。まず、現代社会において広く問題になっている環境とエネルギー問題について学習する。その中で機械分野、特に流体関連の分野におけるエネルギー交換や環境保全技術について学ぶ。また、機械分野における種々のエネルギー機械のうちポンプやタービンなどの流体機械を扱う。これらの機械についての機構、性能そして設計法の基礎について修得する。

行動目標●日本が当面するエネルギー問題を説明できる。ターボ機械を用いたエネルギー変換について説明できる。ポンプの原理を理解し、性能計算できる。風水車およびタービンの原理を理解し、性能計算できる。混相流を用いた環境保全技術について説明できる。効果的なプレゼンテーションができ、積極的に質疑応答できる。

機械工学に関連する総合演習を行う。それまでの期において学んできた機械工学の基礎科目、特に材料力学系科目、機械力学系科目、熱力学系科目、流体力学系科目について、それぞれの専門分野での基礎的重要事項および機械設計(強度設計、性能設計など)の基礎となる専門統合的課題について複合的な角度より講義および演習を行う。

行動目標●機械工学の専門知識を利用し、与えられた専門的問題を解決できる。機械工学など広い範囲の知識を総合的に活用し、専門的統合問題を解決できる。機械工学など広い範囲の知識を総合的に活用し、専門的課題に対して発表・討論できる。エンジニアリングコミュニケーションを取ることができる。

機械工学分野に関するプロジェクトデザイン III の課題について提案し、これまでに修得した知識・技術を用いて、その課題を解決するための方法を検討することができる。これにより、技術者としての総合的な能力を活用する基盤を築くことができる。

行動目標●プロジェクトに対する目標や行動計画を明確にすることができる。プロジェクトで取り扱う問題を論理的に理解でき、これをベースにプロジェクトの実施計画が作成できる。プロジェクトに関連する専門分野の論文を特定でき、これを収集し、プロジェクト活動に役立てることができる。実験・研究を安全に行うための安全管理指針を理解し、安全な実験方法の立案や実験手順の改善などに役立てることができる。将来の進路を展望し、自ら進むべき方向を決定できる。

これまで機械工学科で学んできた基礎的学力をベースに、社会的に有用で高品質な製品群を研究、開発、設計、製造するために必要とされる技術対応と新たなメカニズムの創出を目的として、機械工学関連分野での問題発見・解決が自らの手で行えるような能力を修得する。

行動目標●プロジェクトテーマに対して工学設計過程に基づいて行動できる。創出した成果を文章として正しくまとめ、発表を通して内容を議論できる。その他、別途提示された項目について、主体的に行動できる。

自分の将来の進路、技術者としての職業観の形成を計るとともに、自分に適した進学・就職の目標を設定すること、およびその目標を達成するために必要な準備・対策が自主的かつ意欲的に取り組むことを目的とする。主な課題は、自己分析とキャリアデザイン、進路アドバイザーの講義などを通して職業に対する意識向上を計り、自分に適した進路の在り方を探究する。資格取得、一般常識、SPIなど準備・対策に比較的長期を要する課題に計画を立てて着手する。

行動目標●人生計画と進路との関係を自ら深く考察できる。自分の適性は進路を発掘すべく、それに必要な思考や行動ができる。進路の目標の設定とその達成に必要な知識、能力、素養、資格などを調査し、自ら準備・対応ができる。進学・就職など自分の進路に関する方針や目標を、他人が理解できるよう論理的に説明できる。

進学・就職の目標を明確にするとともに、その目標を実現するために、自己発掘と自己啓発による人間形成と自己向上を図ることを目的とする。主な課題は次の2つである。①進路アドバイザーや企業人技術者の講演、工場見学などを通して企業研究を行い、職業観を明確にするとともに、自ら進学・就職の進路決定や能力・適性に応じた職種や企業の選択ができるようにする。②進学および志望する職種、企業で要求される適性、学力、素養を調査・研究し、その対策・準備として、自ら一層の向上を目指す。

行動目標●進路選択から決定までの活動プロセスを説明できる。進学・就職活動に必要な情報を収集・分析・活用して、自主的・積極的に活動できる。進学および志望する職種や企業で要求される適性、学力・素養などの内容・水準を研究する。