われわれの身の回りには、いたるところにさまざまなメディアを通じた情報コミュニケーションが存在する。本学科では、CG、モバイル技術、ネットワークセキュリティなどの最新の情報テクノロジーと、映像、音楽、Webサイトなどのコンテンツ制作のための感性的な基礎を修得し、さらに両者を統合的・実践的に結びつける企画力・実行力を身につけ、社会のあらゆる分野でコンテンツ、サービス、システムを開発・運用できる、柔軟で創造力のある人材を育成する。

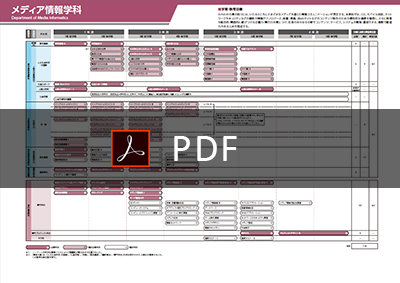

クリックすると別ウィンドウで拡大します。(PDF・148KB)

本学部では、大学で修得した知識・技術を人間と社会に対する幅広い視野で活用し、人々の生活をより豊かにデザインできる人材の育成を目指している。そのため、この科目では、メディア、心理、経営の各学びの領域の拡がりのみならずそれらの関連性や社会とのつながりについて教員、学生、院生、卒業生、専門分野の社会人と交流、討論することにより学び、各学科で修学する意義、物事の本質を考え、「なぜ?どうして?」を問いかける学習姿勢や自らの将来目標を実現するための修学計画能力を身につけることを目標とする。

行動目標●現代および将来における情報フロンティア学部・メディア情報学科の役割を理解し、自身の修学計画を立案することができる。メディア情報学科における「学びの領域」の拡がりや社会との関連性を理解し、学科で学ぶ意義について説明できる。「なぜ?どうして?」を問いかける学習姿勢の重要性を理解し、今後学部・学科で修学するための指針とすることができる。自身のキャリア形成プロセスを自身の言葉で述べ、それを第三者に伝えることができる。

Webデザインの基本を身につける。Webサイトのコンセプトメイキング、情報の構造化、効果的なナビゲーション設計、見やすく、わかりやすく、使い勝手の良いWebページのデザイン、マルチメディア素材の特性について学び、マークアップ言語とスタイルシート言語を用いて、Webページの作成をノートパソコンを使って行う。個人情報保護法、知的財産に関する法的規制についても理解する。

行動目標●自分のノートパソコンを設定して、ワールドワイドウェブを閲覧することができる。テキストエディタ(メモ帳)を使って、HTMLにより、文字とマルチメディアを使ったページを記述できる。作成したHTMLファイルをウェブサーバーにアップロードすることができる。CSSを使ったページのレイアウトができる。情報の効果的な表現、情報の配置、配色を工夫し、使いやすさ、誰にでも使えることに配慮して、ホームページを作成できる。ネットワーク上の個人情報、セキュリティ、著作権に関する規制、ネチケットがわかる。

メディア情報の設計に必要な、視・聴覚刺激における感性と物理的なパラメータとの関係を演習によって習熟する。視覚刺激については、微妙な色の違いが分かり、さらにさまざまな色をマンセルの色番号で言い当てることができるよう演習を行う。聴覚刺激については、微妙な周波数、強さの違いが分かり、特定の周波数領域を強調した音色を聴いて、どの周波数帯域が強調されたかを言い当てられる演習を行う。

行動目標●視聴覚刺激の知覚メカニズムを理解できる。色を見て、色相、彩度、明度の弁別とおおまかな識別ができ、任意の色をマンセルの色番号で表現できる。音を聴いて、その微妙な周波数、強度の違いを弁別できる。特定の周波数、強度の音を識別できる。特定の周波数領域を強調した音色を聴いて、どの周波数帯域が強調されたかを識別できる。

IT (Information Technology) を有効に活用するためには、コンピュータやデータ通信の仕組みを十分に理解することが肝要である。本科目では、情報システムと通信ネットワークの基礎概念を理解した上で、システムの管理・分析方法を習得することを目標とする。授業は講義・演習の形式で行われ、以下の項目に重点が行われる。(1) 表計算ソフトの利用、(2) コンピュータネットワーク、(3) インターネットの仕組み、(4) セキュリティ、(5) システム分析、(6) 企業活動。

行動目標●(表計算)絶対参照と相対参照が理解できる。(表計算)IF関数が使える。IPアドレスの仕組みが理解できる。ネットワークの基本的な仕組みが理解できる。システム開発・評価方法の概略を把握できる。企業活動と社会的責任が理解できる。

コンピュータにはハードウェアとソフトウェアのどちらも欠かすことができない。プログラミングはその一方のソフトウェアを作る技術であり、プログラミングの手法とその考え方を理解すれば、ソフトウェアの作成だけではなく、ソフトウェアを扱う上でも非常に役に立つ知識を得ることができる。本科目では、現在最も広く使われているプログラミング言語であるC言語について、その文法を理解することを中心に、プログラミングの概念と開発工程を学習する。

行動目標●Cプログラミングに必要な基礎知識が修得できる。算術、文字操作、データ処理など実用的なプログラムを作成できる。

発想内容の視覚化やコミュニケーションツールとして有効なスケッチスキルを修得する。クリエーターの発想にはモノとコトがあり、これらを自由に表現するための論理的フリーハンド描画技法を学ぶ。後半では修得したスキルを活かし、感性表現・伝達の訓練で実践的スキルへの変換を目指す。

行動目標●モノの形を正しく表す基本的な技法が理解できる。さまざまなモノを自由に視点を変えて表現できる。誰にでも同様な内容が伝えられるドローイングができる。自分の発想を正しくドローイングし、保存できる。クリエーターとしての活動の中で、図を利用して伝えることの重要性を理解できる。

1年次の「修学基礎A・B」を引き継ぎ、専門分野におけるレポート作成スキルを育成する。問題発見・問題解決のプロセスにおいては、自己の考えや主張をレポートとしてまとめ、情報を発信する能力が必要である。これを「個人」の能力として身につけさせるために、学科の専門性に則したテーマでレポートの作成手順を学習するとともに成稿することにより、専門科目のレポートおよび論文作成の入門として位置づける。

行動目標●メディア情報学の分野における問題を発見し、レポートのテーマを設定できる。メディア情報学の分野における情報を収集・分析・整理することができる。メディア情報学の分野に則したレポートが作成できる。

プログラミング能力を向上するためには数多くの問題を解くことが望ましい。本科目では、きめ細かな指導が可能な少人数での演習を中心とした授業で、C言語プログラミング技術の定着とより実践的な技能の修得を目指す。基本的なデータ型・変数宣言・配列・演算・入出力や、条件分岐・繰り返しなどの制御構造、関数の作成・標準ライブラリ関数の利用について、および、ソフトウェア開発において定石となっているデータ構造や基本アルゴリズムの活用方法などについて学習する。

行動目標●自分のPCを使ってプログラムを開発できる。プログラムのミスを見つけて修正できる。簡単な算術プログラムを作成できる。ifやforなどの制御文を利用したプログラムを作成できる。標準ライブラリ関数を適切に利用できる。平均値や最大値などのデータ処理の実用的なプログラムを作成できる。

文字、音、静止画像、動画などの情報が、コンピュータの中でどのように処理され、記録されるのかを学ぶ。さらに、われわれを取り巻く環境内に存在するこれらの情報が、視・聴覚を通じて、人間の知覚系の中でどのように処理されるのかを理解し、人間の情報処理とコンピュータにおけるメディア情報処理との関係について考察する。この学習を通し、メディア情報コンテンツの表現・制作に必要とされる基礎的な知識と技術を身につける。

行動目標●文字、静止画像、動画、音などの情報のデジタル表現と処理の基礎が理解できる。人間の視・聴覚における知覚とメディア情報との関係が理解できる。簡単なメディア作品の制作方法がわかる。

サーバ用オペレーティングシステムとして広く採用されているLinuxの基本的な操作方法を修得する。サーバ管理の際はCUIを用いることが多いため、コマンドをキー入力してコンピュータを操作することを基本とし、ファイルやディレクトリの操作・管理、多目的エディタemacsでの文書作成、C言語プログラムのコンパイル、電子メールの送受信、Webページの作成・公開方法などについて学ぶ。また、telnetやftpなどの基本的なネットワークコマンドの活用についても学ぶ。

行動目標●Linuxのコマンドライン環境でコマンドを実行し、ファイル操作などができる。emacsを用いて日本語文書やWebページを作成できる。telnetやftpなどの基本的なネットワークコマンドを利用できる。

二次元の中に三次元を創ることはできないが、そのように伝わる表現をすることはできる。PCではこれらを3Dモデリングソフトで行うことが多い。この科目前半では学生自らの発想に基づく形から、立体造形の基本的技法を学び、フリーハンドで表現し、3Dソフト表現での基礎知識とする。科目後半では三次元の形として伝えるさまざまな表現方法を学び、感性表現の伴う課題での演習を行う。またこれらの課題を通し、頭の中に立体としての映像を作り、空間構成能力を修得することを目指す。

行動目標●2D、3D形態の相関を理解しデッサン表現できる。作成しようとする立体画像の3D表現技法が分かる。情景としての空間のさまざまな成立条件が理解できる。多様な遠近法での空間表現ができる。感性表現補助の一部技法が理解できる。

情報技術(IT)は現代社会に欠かすことのできない技術であり、これはコンピュータシステムにより実現されている。コンピュータの構成要素である中央演算処理装置CPU、メモリ、IO装置などの構造と動作原理を学ぶ。コンピュータ構成要素、システム構成要素、ソフトウェア、ハードウェアについて学ぶ。

行動目標●コンピュータの構成要素がわかる。クライアントサーバ方式について説明できる。直列と並列のシステムの稼動率が計算できる。オペレーティングシステムの機能がわかる。パソコンの周辺機器の種類がわかる。

CG(コンピュータグラフィックス)は、設計、製造、機械、科学分野でのシミュレーション、教育、芸術、映画、放送、娯楽などの分野における映像制作など、さまざまな分野で活用されますます重要性が高まっている。本講義ではCGに関する以下のことを学習目標とする。座標変換に関する基礎理論を理解し、表現できる。モデリングの基礎理論を理解し、基本形状が表現できる。レンダリングの基礎知識を修得し、シェーディング、ライティング、マッピングなどが表現できる。アニメーションの基礎知識を修得できる。

行動目標●座標変換に関する基礎理論を理解でき、表現できる。モデリングの基礎理論を理解し、基本形状が表現できる。レンダリングに関する基礎知識を修得できる。アニメーションの基礎知識を修得できる。

絵画、写真、音楽、音声、動画などのコンテンツ表現は、メディアテクノロジの発展によって大きく変化し、社会や文化を大きく変革した。逆に、社会や芸術・デザイン表現の要請から新たなメディアテクノロジも産まれてきた。この講義では、これらの関係について、いくつかの断面から考察を行う。このことによって、メディアコンテンツ制作やメディアテクノロジを開拓する上で必要な幅広く統合的な知識と教養を身につけ、将来を見据えて行動する力を養う。

行動目標●コンテンツの表現がテクノロジの発展によって変化したことについて例を挙げて説明できる。メディアテクノロジの発明によって社会・文化が変革したことについて例を挙げて説明できる。現在開発途上にあるメディアが社会・文化との関わりの中でどのように変化していくのか、根拠を持って推察できる。

ミュージック・シンセサイザの中で行われている音の合成、およびシーケンサを用いて行われている自動演奏を、コンピュータ・プログラミングによって実際に体験する。この体験を通じて、音をコンピュータ上で扱うための知識と手法を修得する。また、このプログラミングのために必要な、音の物理的性質、音の入出力、フーリエ合成などについても学習する。

行動目標●音響信号がコンピュータ上でどのように扱われているのかを理解できる。シンセサイザの原理を説明できる。通信カラオケや着メロの原理を説明できる。音の合成と自動演奏のプログラミングができる。記譜上の音高と周波数との関係を説明できる。音に関する作品制作ができる。

オブジェクト指向プログラミングの概念は効率の高い開発手法としてさまざまなプログラミング言語に採用され、多くの開発現場で活用されている。本科目では、Java言語を用いてオブジェクト指向プログラミングの概念と作法を修得する。オブジェクトを構成するクラス・フィールド・メソッド・コンストラクタの基礎から、カプセル化・オーバーロード・継承などのオブジェクトの活用方法について学習する。また、作成したプログラムをコンピュータ上でコンパイル・実行し、その動作を検証することにより理解を深める。

行動目標●オブジェクト指向の概念やソフトウェア開発手順を理解し、説明できる。Javaを用いた基本的なプログラムの開発が行える。教科書や技術資料を参考にして自主的にJavaの学習が行える。

アニメーションの原理を理解する。この知識を用いアニメーションを構造的に捉え、動画づくりの歴史に沿った制作表現を学ぶ。具体的には、手軽に制作できる紙媒体での残像現象表現から、錯視などを加えたレイヤーを活かしたコマ撮りアニメーションまでをハンズオンで学習し、メディアコンテンツのひとつとして重要な位置をなすアニメーションを制作できる基礎能力を身につける。

行動目標●アニメーションの原理・制作表現の構造を理解できる。そのうえで平面や立体での素材を用い、制作目標に適した表現で具体的にアニメーションを制作できる。

この講義では、これまで学んできたメディア技術や今後専門的に学ぶCG、映像メディアコンテンツの作成、配信に関する技術や方法論が実社会でいかに応用され、利用されているか、また、その問題点は何かなどについて総合的に学ぶと同時に将来の目標を実現するためにはどのように勉学をすればよいかの指針を得ることを目的とする。

行動目標●講義で展開されたメディア情報の利用、応用が理解できる。メディアコンテンツの実社会へ応用について、例をあげて説明できる。

情報化社会を支える情報ネットワーク技術の基礎的な知識を修得する。ネットワークとコンピュータとの関連を理解し、ネットワークシステムの内部構造を理解するために、コンピュータのハードウェアやオペレーティングシステムから、トランスポート層・ネットワーク層・データリンク層のプロトコルを中心に、ネットワークへの接続方法、アドレッシング、ネットワークサービス、無線テクノロジ、基本的なセキュリティ、ネットワークのトラブルシューティング技法などについて学習する。

行動目標●ネットワークアーキテクチャの基本的な概念を説明できる。情報ネットワークの構成技術、社会基盤での役割を説明できる。プロトコルの役割と手順を説明できる。インターネットワーキングの技術や利点について具体的に説明できる。

人間が画像、動画、音楽などを見聞きした際の、認知情報処理過程、および、感性・感情情報処理過程について学ぶ。また、これらの過程を計算機を用いてシミュレートする方法について実際に演習を行いながら学ぶ。

行動目標●人間の視・聴覚刺激に対する認知情報処理過程について理解できる。人間の視・聴覚刺激に対する感性・感情情報処理過程について理解できる。上記2つの過程を計算機を用いてシミュレートするための情報処理技術について理解できる。またこれらを基にメディアコンテンツの工学的デザインができる。

データベースは、データ間の整合性を保証しながら、複数の応用プログラム間でデータを更新・共有・再利用するためのシステムである。この講義では、リレーショナルデータベースの基礎理論、データベース設計、データベース言語SQL、データベースの運用について、実際のデータベースシステムを使いながら学ぶ。

行動目標●データベースとは何かを理解する。リレーショナルデータベースとはなにかわかる。E-R図が描ける。第三正規化ができる。SQLのSELECT文を使うことができる。データベースの設計ができる。

Webはホームページを見せるだけでなく、データベースと連携するインターネット上のアプリケーションを作成することにより、より有用なシステムになる。スクリプト言語を修得し、サーバサイドで実行されるWebプログラミングができるようにする。

行動目標●Webアプリケーションの仕組みがわかる。PHPを実行するWebサーバの設定ができる。PHPの基本文法を修得する。PHPの組み込み関数を利用できる。PHPを使ったWebプログラミングができる。

ゲーム開発の基本プロセスを理解し、基本的なゲーム・アプリケーションを制作する。オブジェクト指向言語を用いたプログラミングの基礎知識を修得し、ゲーム・アプリケーション開発の基本プロセスを理解する。これらの知識を活かして、オリジナルゲームの設計から制作までを演習する。

行動目標●ゲーム開発の基本プロセスを理解できる。ビジュアル・プログラミングについて理解できる。基本的なゲーム・アプリケーションを制作できる。

メディアデザインに関わる製品やコンテンツの事例を通して、コンセプトやその具現化の方法について考える。メディア技術の応用の仕方について理解するとともに、デザインによって創り出される価値、意味づけについて理解する。これらの学習を踏まえて、メディアの特性を活かしたコンテンツデザインについて、アイデア発想、設計、制作を演習する。

行動目標●メディアデザインに関する事例を通して、メディア技術の応用の仕方を理解することができる。デザインによって創出される価値、意味づけを理解することができる。デジタルメディアを活かしたコンテンツのアイデアを発想し、デザインし、制作することができる。

現代ネットワーク社会で必要不可欠となっている情報セキュリティ技術について、その理論と応用システムに関する基本的な知識を修得する。セキュリティ技術の概要・必要性や、セキュリティの基盤技術として共通鍵暗号・公開鍵暗号・ハッシュ関数・デジタル署名、セキュリティを向上するツールとしてクライアント認証・PKIなど、応用技術としてコンピュータウイルス対策・不正アクセス対策・電子透かし・バイオメトリクス認証などについて学ぶ。

行動目標●セキュリティ技術の概要、必要性を説明できる。暗号技術の概要を説明できる。認証技術の概要を説明できる。セキュリティ応用システムの概要を説明できる。

本科目は以下の2つのテーマで構成される。1つ目の「造形&モデリング」は、3Dデータを3Dプリンタを用いて現実の立体物に出力することを体験し、その特性や問題点を理解、学習することを目標とする。2つ目の「映像制作」は、映像作品制作を体験することによって、実践的なメディア情報取り扱い能力を強化することを目標とする。

行動目標●3Dプリンタを用いて立体物を制作するプロセス、およびその特性を理解することができる。パーソナルユースのオリジナルなモノを自らデザインでき、CGモデリングデータを生成し、3Dプリンタを用いて立体物として制作できる。映像制作のワークフローがわかる。ノンリニア映像編集ソフトウェアを使うことができる。デジタルビデオカメラ撮影ができる。

本科目は、大きく2つのテーマを学習する。「PCとネットワーク」では、PCを構成部品の状態から組み立てて簡易ネットワークを構築するまでの知識と技術を身につけることを目標とする。「フィジカルコンピューティング」では、入出力デバイスをマイクロコンピュータとつなぎ自作のシステムを作成し、コンピュータの入出力制御の関係とインタラクションデザインについて実践的に学習する。

行動目標●PCの部品の機能や取り扱い方法を知り、正しく動作するよう適切に組み立て、インストール、設定ができる。複数台のPCとHUBを用いて小規模ネットワークを構築(接続、設定)できる。自分達の取り組みに関するプレゼンテーションなどができる。マイクロコンピュータと入出力デバイスをつなぎ制御することができる。オリジナルなインタラクションデザインを考え制作することができる。

情報ネットワークによりコンテンツおよびサービスを提供するとき、その閲覧および実行には、パーソナルコンピュータ以上にスマートフォンが多く使われるようになった。スマートフォンで実行されるシステムの技術基盤である組み込みシステムについて理解し、スマートフォンで実行されるアプリケーションの開発を通して、モバイルアプリケーションの技術および開発手法を学ぶ。

行動目標●組み込みシステムについて説明できる。スマートフォンの開発環境を設置することができる。スマートフォンのコンテンツおよびアプリケーション開発ができる。開発関連文書を作成できる。

画像データの計算機による基本処理手法について学ぶ。画像の標本化・量子化、色の表現、表色系などのデジタル画像データの計算機上での表現方法と入出力について学ぶ。ヒストグラム、平滑化、エッジ抽出、幾何学変換など画像処理の基本処理手法について学ぶ。静止画像のほか動画像の基本処理についてもふれる。画像によるパターン認識のアルゴリズムについて学ぶ。

行動目標●デジタル画像処理の基本について理解し、説明できる。デジタル画像データの入出力プログラムを作成できる。画像データの画像変換、カラー合成について理解し、説明できる。画像データの画素値の操作、画像間の演算、幾何学変換について理解し、説明できる。画像データの二値化、ヒストグラム、輪郭抽出、エッジ抽出について理解し、説明できる。

主題はWebアプリケーションの開発概念・開発環境を理解し、三階層モデルのネットワークにおいてデータベースをデザインし、実際に運用を行う知識・技術を修得することである。主な目標は、バックエンドのデータベースを構築・設定する知識と技術を修得し、サーバサイドスクリプトを使ったWebサーバとデータベースサーバ間の接続・通信方法およびそれらの設定方法を身につけることである。また、これによりCool Kanazawaなどの地域情報コンテンツを世界へ発信するサービスをチーム活動により設計・実装することも目標とする。

行動目標●Webアプリケーションの開発環境を適切に導入・設定できる。データベースをコマンドライン環境で操作することができる。SQLをPHPプログラムの中で使うことができる。チームで簡単なショッピングサイトを構築できる。チーム活動において自分の役割を果たすことができる。作成したシステムについて説明することができる。

情報ネットワークと情報セキュリティに関するより実践的な技術をプログラミング演習により修得する。ネットワーク技術としてTCP/IPとアプリケーションプロトコルについて学習し、セキュリティ技術として暗号・認証アルゴリズムのプログラミング技法についても学ぶ。C言語またはJava言語を用いてこれらの技術を組み合わせたプログラムを作成することにより、実用的なプログラミング能力を身につける。また、これらの技術が実際の社会でどのように必要とされ役立っているかを、地域の実例を通して学び、理解を深める。

行動目標●TCPソケットを用いて通信プログラムを作成できる。既存の暗号・認証プログラムを利用できる。暗号ライブラリ等を用いて暗号または認証プログラムを作成できる。ネットワーク技術とセキュリティ技術を応用した独自のシステムを作成できる。

CGアニメーションやゲームなどのビジュアルプログラミング開発には、現実の3次元世界の現象を取り扱うための数学や物理の基礎を理解しておく必要がある。本科目では、現実世界の物体の運動に着目して、3次元プログラミングに必要とされる数学と物理の基礎と応用を学ぶ。具体的には、物体間の衝突検知のための幾何学や衝突の物理、物体の動きを制御するための各種の変換法や運動学と3次元プログラミングによる実現方法を学ぶ。

行動目標●物体の力学に基づく運動経路や衝突に関するモデリングができる。いろいろなタイプの幾何学変換を合成することで、物体の運動を行列で表現してコントロールできる。学習した物体運動の数理的な基礎知識に基づき、物体の運動シミュレーションを用いたCGアニメーションやゲームプログラムを作成できる。

1年次から学習したメディアテクノロジの知識・技術とメディアデザインの技術・感性を統合し、映像作品、音響作品、コンピュータシステムなどを制作・構築する。この過程において、作品、システムなどの制作における論理的・科学的な思考と感性との統合を体験する。

行動目標●これまでに学習した知識・技術・感性・論理的思考を統合できる。作品制作の企画・運営・実施が適切に行え、制作された作品の評価が行える。制作された作品について、口頭発表およびレポートで説明できる。

実社会の問題解決のために、企業での研究開発方法を人間中心設計、環境保全を含めて学ぶ。その上で、人間中心設計のもとに環境保全を考慮したシステムまたはコンテンツを作成する。メディア情報をコミュニケーションの手段として捉えた情報学の基礎知識と、メディア情報学科の専門各科目で学んだ知識、プログラミング技能、視聴覚的デザイン技能を総合的に活用する。

行動目標●メディア情報学の知識・技術を使った問題解決を提案できる。人間中心設計のもとに環境保全を考慮した専門的で高度なシステムまたはコンテンツを作成できる。計画的かつ文書化を伴ったプロジェクト進行ができる。知識・技能を実践的に役立てることができる。

専門ゼミは4年次のプロジェクトデザイン III の前提条件となる科目である。まず各自研究室に配属され、次年度プロジェクトデザイン III で遂行するプロジェクトテーマを、研究室教員と相談の上決定し、活動計画案を作成する。またこの際、専攻研究や専攻作品を調査し、プロジェクト遂行に必要な知識や技能を身につける。

行動目標●プロジェクトデザイン III プロジェクトの目標や行動計画について明確なイメージを持つことができる。プロジェクトデザイン III のプロジェクトテーマについて説明ができる。プロジェクトデザイン III を自主的に遂行していくことができる知識や技能を修得する。以上の行動目標をプロジェクトデザイン III プロポーザルとして文書作成し、提出する。プロジェクトデザイン III で遂行するプロジェクトと社会との関わりについて説明できる。

これまでに学習した、メディアテクノロジ分野とメディアデザイン分野を中心とした知識・技術・感性・論理的思考力を統合し、学生一人ひとりが独自のテーマを見出し、それに関する問題点を考え、その解決策を提案し、さらにその解決策の評価を行う。

行動目標●問題発見・解決の手法を活用して、創造的な技術者としての礎を築くことができる。プロジェクトテーマの選定・遂行にあたって既習の知識・能力・感性・論理的思考力を反映できる。自らのプロジェクトに対し自ら評価ができる。自らのプロジェクトについてCDIOに沿った研究実施ができる。自らのプロジェクトについてわかりやすく説明できる。

自分の将来の進路について考え、自分に適した進学・就職の目標を設定し、その目標を達成するために必要な準備・対策に自主的かつ意欲的に取り組むことができるようになることを教育目的とする。主な課題は次の2つである。①就職活動を始めるに当たって必要な自己分析を行って、自分のことをしっかりと把握する。②資格取得、適性検査、一般常識など準備・対策に比較的長期を要する課題に計画を立てて着手する。

行動目標●人生設計と進路との関係を自ら深く考察できる。自分に適する進路を発掘すべく、それに必要な思考や行動ができる。進学・就職など自分の進路に関する方針や目標を、他人にも理解できるように論理的に説明できる。進路に対する目標を達成するために必要な知識、能力、素養、資格などを調査し、自ら準備・対応ができる。

進学・就職の進路を決定し、自らその準備と活動ができることを目標とする。主な課題は次の2つである。①進路選択から決定までの心構えや取り組み方などを修得する。また、志望する進路に対して、自主的、積極的に活動できるようになる。②志望する職種または進学先、必要な適性、学力、素養などの内容や水準を研究して、目標達成にむけて自ら研鑽する。

行動目標●進学・就職活動に必要な情報を収集・分析・活用して、自主的・積極的に活動できる。志望する職種や企業で要求される適性、学力、素養などの内容・水準を研究し、自ら研鑽できる。