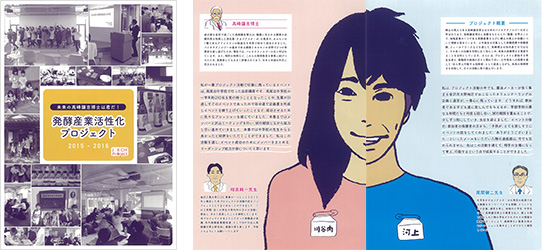

高峰譲吉(たかみねじょうきち/1854-1922)は金沢で幼少期を過ごした世界的科学者。肥料工業の先がけとなる人造肥料生産を手がけ、消化酵素「タカジアスターゼ」や「アドレナリン」を発見するなど、医学・薬学界に偉大な功績を残しました。プロジェクトでは、高峰博士の功績を伝えるとともに、地場の発酵産業を活性化するためのさまざまな取り組みを展開しています。

金沢は高峰譲吉博士が幼少期を過ごしたゆかりの地であり、市が高峰賞※を制定するなど、深いつながりがあります。2015年に発足したプロジェクトは、応用バイオ学科、情報工学科の学生で構成され、その目的と具体的な取組み内容は以下の通りです。

※高峰賞

「高峰譲吉博士顕彰会」が行っている事業の一つ。金沢市内の中学校在籍の理科、数学に興味・関心が強く、優秀で研究意欲に富む生徒に授与される。

以下にプロジェクトの主な活動の詳細について紹介します。

高峰博士の生涯を描いた作品を、制作した地元企業の許可を得て上映しています。観賞を通じて博士の偉大な功績を伝えるとともに、プロジェクトメンバー募集を兼ねて春に上映会を行っています。

|

|

県内の酒蔵に協力をいただき、日本酒における発酵技術とその応用(酒粕の焼酎への利用)について職人から説明を受けます。伝統の技に感銘を受けるとともに、学生自身が子どもたちに教える際の工夫を学ぶ機会にもなります。

|

|

醤油の産地である金沢市大野地区でプロジェクトメンバー28名と地元の小学生14名を対象に開催しました。学生は事前に仕込み作業を体験することで地元の発酵産業についての理解を深め、小学生へのレクチャーをより有意義なものとする参考とします。

特筆すべきは、各チェックポイントにNFC(IC)タグを貼り付けたオブジェクトを設置し、クイズに応えながらポイントを集めるアプリケーションを使用したり、人型ロボットキッド「ラピロ」を用いたロボットレースによる結果発表を行なったことで、応用バイオ学科と情報工学、ロボティクス学科の学生の協働作業による成果が発揮されました。

|

|

10月と3月の年2回講演会を実施。学生が企画から運営までを行うことで自主性を育むとともに、学外の人や団体との交渉やイベントの運営を通じて社会のマナーを学びます。

発酵デザイナーである小倉ヒラク氏による講演会 |

石川県工業試験場 辻篤史氏、NPO法人高峰譲吉博士研究会理事長 石田三雄氏による基調講演 |

本学の応用バイオ学科では、現在、教職課程を修めることにより高等学校・中学校の理科免除を授与されることもあり、教職課程を受けている学生にとっては将来の職業選択の動機付けともなるイベントです。

プロジェクト参加者からは、「実験では薬品を使うので安全にも充分に配慮しました。またアレルギーへの対応など、常に相手の立場になって考える習慣が身に付いたことで自分自身が成長できたと感じます」「大変なことも多かったけど、楽しそうに実験している様子を見たり、熱心に質問してくれるとうれしく、教えることの楽しさを知りました」といった意見があり、精神面での成長を促す良い機会となりました。

KITが地域地元の小中学生を対象として行う科学実験教室において、本プロジェクトが小学校高学年を対象とした講座を担当しました。学生たちは、教材にアニメやイラストを利用するなど、相手に応じた対応を心がけ終了後にはアンケートも実施しています。

サマーサイエンススクールに参加したKIT学生の声

今後の展望について、担当教員である相良は、「外部の人とかかわる機会が多いプロジェクトですが、学生だからといって甘えは許されません。学生はプロジェクトの中で、約束した期日を守る、スムーズな進行を計画するなど、社会人として当たり前のルールを学びます。1年目は失敗もありましたが、改善を重ね、最近は学生主体の運営が可能なまでになりました。また、学部の異なる学生が共通の目標達成に向けて共に作業を行うことは、知見を広げると同時にカリキュラムだけでは補うのが難しい人間的成長につながっています。学生に指導する立場にある我々もFD研修を行い、プロジェクトの意義を再確認するとともに、教職員の意識の向上を図ってきました。今後はこのプロジェクトが、小学生から地域の住民まで、幅広い年代が集い、地元の発酵産業について話し合える場になってほしいと願っています」と述べます。

本プロジェクトはオナーズプログラムとして活動を継続しており、NPO法人高峰譲吉博士研究会をはじめとした各団体の協力を得て、科学実験教室における教材の開発や高峰譲吉博士に関する資料の作成へと活動範囲をひろげ、さらなる発展を目指します。