プロジェクトでは、「空間情報」をキーワードに、専門知識の追求、地域貢献、地元企業との連携を進めています。プロジェクト活動のなかでも、平成29年には「地上レーザ測量マニュアル」が国土地理院の公共測量作業規程の準則に掲載されるという大きな成果をおさめました。さらに、次のステップとして、「地域の新しい豊かなライフスタイルの創造」を目指し、新たな組織づくりにも取り組んでいます。

平成17年、環境・建築学部の研究室により「空間情報」をキーワードとした勉強会が始まり、それが現在のプロジェクトの母体となりました。空間情報が「第5の社会インフラ」と言われるほど身近なものになるとともにプロジェクトも多面化、現在は下記の活動を中心に構成されています。

・野々市市カメリア主催「カメリアキッズ」支援

・空間情報セミナー

・地上レーザ測量マニュアルワーキンググループ

・BIM/CIM ワーキンググループ

・はいかい事故防止ワーキンググループ

本プロジェクトの特徴として、授業と密接に結びついていることがあげられ、1~2年次はカリキュラムの中でセミナーを受講して学びを深め、3年次よりプロジェクトの運営側として活動の幅を広げるパターンが浸透しています。

平成21年から始まった野々市市のサイエンスセミナー「カメリアキッズ」。地域の小学4~6生を対象に行うサイエンススクールです。学生が講師として子どもたちに空間情報を教え、地域貢献を果たすとともに、自らの知識を再確認します。

「運営にあたり、教員がサポートを行ったのは最初の3年ほどでしょうか。以降はすべて学生が自主的に行っています。我々は最終的に内容に間違いがないか、安全性は十分に確保されているかをチェックするだけです。自主性を育むためには非常によい活動だと思います」(環境・建築学部 環境土木工学科 教授 鹿田正昭)。

空間情報セミナーは2カ月に1度、数人の外部講師を招いて行います。カリキュラムに組み込んだ形で開催することで、プロフェッショナルによる最新の技術、空間情報で今何が起きているかという話題など、レベルの高いセミナーを受講でき、COC事業採択後は外部参加者も増えました。

「空間情報の技術は日進月歩ですから、新しい技術を授業で教えるのは難しい局面があります。プロジェクトのセミナーを授業に取り入れ、参加メンバー以外の学生も受講することで、すべての学生が最新技術にふれる機会を得られるようになりました。プロジェクトが学びに融合している点が本学の強みだと自負しています」(鹿田教授)。

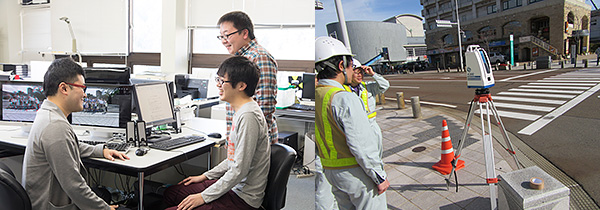

国土交通省の公共測量作業規程の準則には地上型レーザ計測が含まれていないため、地上レーザ測量機器はこれまで公共測量で使用できませんでした。そのマニュアル策定を目指し、目的に賛同する企業と取り組んだのがこの活動です。

マニュアル策定には、同一条件で複数の機械を使った計測実験が必要なため、金沢市の天池町にある本学のグラウンドに協力企業8社が12機種、13台のレーザ機器を設置し、一斉に実証実験を行いました。それを皮切りに6度の実験を行い、平成26年11月には、マニュアル(案)を国土地理院に提言しました。

協力企業

(株)アルゴス、金井度量衡(株)、(株)国土開発センター、(株)上智、(株)新日本コンサルタント、ナチュラルコンサルタント、阪神高速技術(株)

第1回 平成22年6月17日

第2回 平成23年2月15日~16日

第3回 平成23年6月19日~20日

第4回 平成23年11月9日

第5回 平成24年8月11日

第6回 平成27年4月28日

また、実証実験と並行して、論文や学会等で積極的に発表するなど、マニュアル(案)の採用に向けての準備を進めました。その結果、調査検討委員会での審議を経て、平成29年の3月に公表され、国土地理院のホームページでも公開されています。多くの機種が同一条件のもとで実験を行った例は他になく、その点も評価の対象となりました。

「実験では、各企業が所有する最新機械がずらりと並び壮観でした。貴重な実験の現場に居合わせることができてとても勉強になりました」(実験に参加した学生)といった声が聞かれるように、この経験は実験をサポートした学生にとっても大きな財産となりました。

コンピュータの3D空間上で、建物の形状を測るBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)や土木分野のCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)における情報収集や勉強会、試験運用に取り組んでいます。

産学連携による教育研究の次のステップとして、白山麓をフィールドに、「新しい豊かなライフスタイルを創造」をテーマとした活動が始まろうとしています。

「本学では、今年、産学連携で地方創生イノベーションを実現する『地方創生研究所』を設立しました。空間情報プロジェクトで認められたレーザ測量をこの研究所の活動にも利用し、空間情報の視点でライフスタイルの提案をしていこうとする新しい挑戦がすでに始まっています」(鹿田教授)。