平成27年に「農業支援ロボット開発プロジェクト」の名称で採択。主にロボティクス学科の生徒で構成され、高齢化や人手不足に起因する農業界の課題に対し、ロボット技術や情報技術を活用することで解決を目指します。

農業の現場では、長らく担い手の高齢化や労働力不足が続いています。その一方で、ロボット技術やリモートセンシング技術、ICTの活用は急速に進展しており、それを農業分野に活かすスマート農業への注目も集まっています。

本プロジェクトも、産学連携によるスマート農業の実現を目標としてスタートしました。

発足後、「農作業がいかに大変かを実際に体験し、その上で自ら解決策を模索してほしい」という教員の考えから、地元の農業法人「六星」の協力を得て、学生全員が農作業を体験。その後、メンバー全員が今後取り組みたいテーマを出し合い、メンバー同士の話し合いで活動内容を定めました。

プロジェクトは、全学科の生徒を対象としたプロジェクトデザインⅠとプロジェクトデザインⅡ、ロボティクス学科のコンピュータ工学Ⅱを関連授業としています。この授業で学んだことをベースに、3~5人のグループが週に1度活動しており、月に一度、すべてのグループが集まる進捗報告会の時間が設けられています。

農業支援をテーマとした4つの取組み

・水稲作における水田内除草ロボットの開発

・水温推移等を含む水田管理を行うモニタリング機器開発

・農作業時の負荷軽減を行うアシスト機器開発

・畦道等における自動除草ロボットの開発

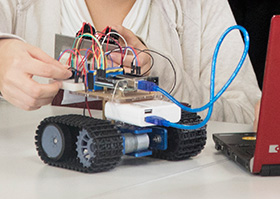

水田にアイガモを放って雑草を除去する合鴨農法にヒントを得ました。合鴨農法の場合、柵などの設備が必要なことや、1年でアイガモを食肉処分しなくてはならないなど、デメリットもあることから、アイガモに変わるロボットの開発を行っています。

現在、アイガモ型のロボットの試作品を製作中で、地元の農業法人「六星」の協力を得て、休耕田を借りて実験を行っています。

同様のロボットはすでに開発されていますが、除草できる稲の植え方に制限をなくすなど、より改善されたロボットの製作を目指しています。

本学周辺には大規模農業法人がいくつかあり、その協力を仰ぐことで実装を目指します。

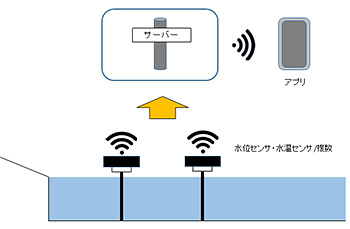

水田の水温と水位を計測し、現地に行かなくてもアプリで確認できるモニタリング機器の開発に取り組んでいます。水田の広さや状態によってデータが異なるため、水田模型で実験を重ね、より使い勝手のいい機器の開発を目指します。

農作業の中でも多い「中腰状態」の負担をアシストできる機器の開発からスタートし、現在は、収穫物など、重いものをトラックの荷台等に載せる際にサポートする台車を製作しています。

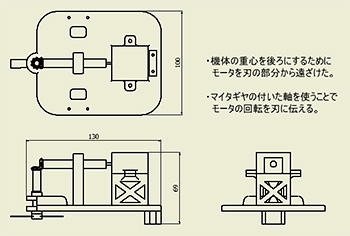

大型の機械では難しい畦道の草刈りを行うロボットを設計しています。人が操作する草刈ロボットを経て、遠隔操作可能な機械を目指しています。草を自動的に認識したり、座標を指定すれば決められたエリアだけを刈れるなど、高度なプログラミング技術により、農家の方々の使い勝手がいいロボットが期待されています。

プロジェクトは自立的継続を見据えた、連携企業との共同研究の展開や、インターンシッププログラムとの連携を視野に、活動を続けます。

「農業支援というテーマが決まっていただけで、あとはゼロから学生が主体になってつくってきたプロジェクトです。プロジェクトはノルマではなく、参加するしないは学生の自由です。だからこそ、取り組むことに意義があると思います。プロジェクトが少しづつ形になり、年を追うごとに積極的になっていく過程を見ると、指導する立場として喜びを感じます」(工学部 ロボティクス科 教授 竹井 義法)

「今後、プロジェクトがより具体化すると、これまで以上に学科を横断する必要が出てくると思います。プロジェクトに参加することで、学生は自分たちで考えて、モノづくりを楽しむ習慣が身に付きます」(工学部 ロボティクス科 准教授 平澤 一樹)

プロジェクトに参加した学生の意見からも、技術的な進歩とともに、プロジェクト活動が人間的な成長を育む場となっていることがわかります。今後は実製作を進めつつ、さらなる地元企業、地域連携を強化、学科横断による活動の実質化を目指して活動を継続・発展させます。