数理工教育研究センターのニュース 2025

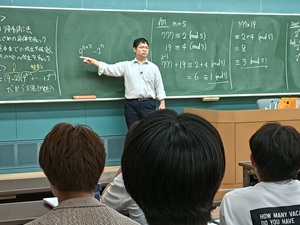

数理リテラシー特別講座(冬期)が始まりました(2026/2/3~)

この特別講座では、専門分野の学習に必要な数理リテラシーを集中的に習得することができます。特に「応用編」では通常の授業で扱わない、より専門に近い数理能力の育成を図った内容となっていますので、専門科目に必要な数理リテラシーを着実に身につけることが出来ます。

冬期は開講7講座をオンデマンド型、対面型のいずれかの形式にて実施します。講座には235名の申込みがあり各々の講座では学生さんたちが春休みを活用し、数理リテラシー能力の修得に勤しみました。

フーリエ解析(対面講座) フーリエ解析(対面講座) |

|

「2025年度 後学期 数理工教育研究センター所長賞表彰式」がとり行われました

1月26日(月)5時限目に「2025年度 後学期 数理工教育研究センター所長賞表彰式」が執り行われました。対象者6名のうち3名が表彰式に出席しました。受賞された皆さま誠におめでとうございます。

今回の表彰理由は以下の通りです。

●KIT物理ナビゲーションの学生スタッフとして、物理実験に関する立体視動画およびVR動画の編集に多大な貢献をした。また、同教材を日本工学教育研究講演会において発表し、広報活動の面でも顕著な功績を挙げたため。(1名)

●数理工教育研究センターの学生スタッフとして、Webコンテンツの開発に尽力し、KIT物理ナビゲーションの発展に大きく寄与したため。(2名)

●ICT教材バンクの学生スタッフとして、Webアプリケーションの開発に尽力し、その発展に大きく寄与したため。(1名)

●数理工教育センターの学生スタッフとして、採点業務およびデータ入力業務に従事し、卓越した責任感と正確性をもって業務を遂行した。特にデータ入力においては、限られた人数の中で優れた集中力と作業能力を発揮したため。(1名)

●KIT数学ナビゲーションの学生スタッフとして、『よくある間違い〇×クイズ』ウェブシステムの開発に多大な貢献をした。また、同教材の教育実践論文の共著や本学教育DXウェブサイトでの公開にも尽力し、広報活動の面でも顕著な功績を挙げたため。(1名)

センター所長賞授与式の様子 |

センター所長賞授与式の様子 センター所長賞授与式の様子 |

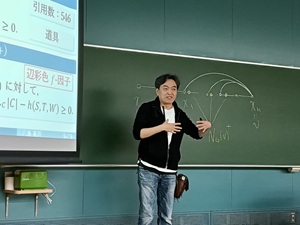

第29回 数理工談話会を開催しました(2025/12/10)

12月10日(水)に「第29回 数理工談話会」を開催しました。本談話会は、本センター教員と専門課程教員との間での情報交換や相互理解を促進し、基礎教育と専門教育の円滑な接続を図ることを目的としています。今回は、環境土木工学科の花岡大伸先生をお招きし交流を図りました。 両分野の教員による研究内容の紹介として2件の講演が行われました。

講演 1 |

カーボンニュートラルに向けた建設材料と3Dプリンティングに関する研究 |

環境土木工学科 准教授 花岡 大伸 |

講演 2 |

密なグラフにおける”良い”部分構造の存在性に関する研究 |

数理・DS・AI教育課程 講師 八島 高将 |

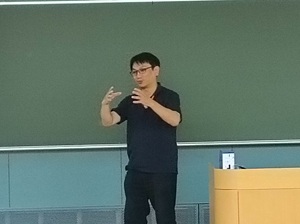

講演者 花岡 大伸 先生 講演者 花岡 大伸 先生 |

講演者 八島 高将 先生 講演者 八島 高将 先生 |

第3回「高大連携による数理教育研究会」定例研究会を開催しました(2025/12/6)

2025年度、第3回目となる「高大連携による数理教育研究会」定例研究会(通算81回)を、12月6日(土)10:00~12:30の日程で開催しました。本研究会では、高等学校の先生方と本センター教員が、数理教育に関する教育研究の発表や情報・意見交換等を通じて、高校と大学の連携による数理教育のさらなる向上を目指しています。今回も、対面とオンライン(Zoom)を併用したハイフレックス形式で実施しました。話題提供の終了後には、Zoomのブレイクアウトルームを活用し、3つのグループに分かれて意見交換会を行いました。

【話題提供】

1.文系探究・理系探究から自然発生的に生まれる文理融合・教科横断

(金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 教諭 渡會 兼也)

2.リベラルアーツ系文理横断科目「Topic Chemistry」の実践-科学史を軸にした化学教育

(金沢工業大学 数理・DS・AI教育課程 教授 宮﨑 栄治)

【意見交換会】

(1) STEAM教育の展開

(2) 効果的な探究活動の工夫

(3) 情報教育と教科「情報」の取組

【参加校】

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校、石川県立能登高等学校、石川県立大聖寺高等学校、 石川県立金沢錦丘高等学校、石川県立七尾高等学校、北陸学院高等学校、鵬学園高等学校、明星高等学校 ほか

|

話題提供2 宮﨑 栄治 先生 |

質疑応答の様子 |

|

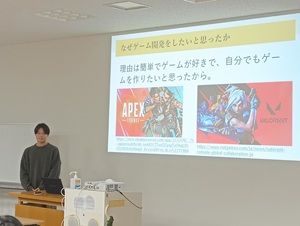

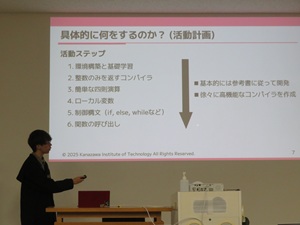

2025年度 「理工学基礎プロジェクト 中間発表会」を行いました(2025/11/12)

数理工教育研究センターでは、課外教育活動の取り組みとして「数理考房」プロジェクトを運営しています。その1つである「理工学基礎プロジェクト」において、活動を報告する中間報告会を開催しました。11名の学生が主体的に自らテーマを設定して進めた成果を各々発表し、意見交換を行い、教員からのアドバイス等を受けました。

【発表内容】

①チャットボットとMRオセロ

②日陰を優先的に選択する道案内

③ゲーム開発

④エフェクターチーム

⑤AIツール10選~主要機能と戦略的洞察~

⑥紙製ドローンの開発

⑦C言語コンパイラの自作

⑧AIの危険性について

|

発表の様子② |

発表の様子③ |

|

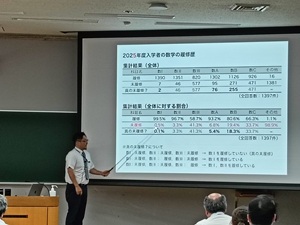

2025年度 FD研修会 を実施しました(2025/9/9)

年に一度、数理工教育研究センターの全教職員を対象とした「FD研修会」を9月9日に実施しました。研修会では毎回テーマを設定し、教育現場における課題の抽出から対応方法、学習支援のあり方などについて教職員間でディスカッションを行い、教育の質の向上に役立てています。

本年度のテーマは『2025 年度の学部・学科改組を受けて、入学者の実態を踏まえた数理基礎科目の授業運営の検討』でした。今年度の学部・学科改組に伴い、学生の学習背景や傾向に変化が見られる中、教員間でその実態について意見交換を行い、共通認識の形成を図りました。また、各学部における数理基礎教育科目の修得率向上を目指し、科目運用や学習内容に関する議論を行いました。

|

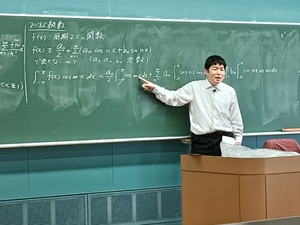

数理リテラシー特別講座(夏期)が始まりました(2025/8/1~)

この特別講座では、専門分野の学習に必要な数理リテラシーを集中的に習得することができます。特に「応用編」では通常の授業で扱わない、より専門に近い数理能力の育成を図った内容となっていますので、専門科目に必要な数理リテラシーを着実に身につけることが出来ます。

今年度は開講9講座をオンデマンド型、ハイフレックス型(対面+Zoom)、対面型のいずれかの形式にて実施します。講座には529名の申込みがあり各々の講座では学生さんたちが夏期休暇を活用し、数理リテラシー能力の修得に勤しみました。

|

||||||

≫≫≫数理リテラシー特別講座について詳しくはこちら

「2025 KIT数理講座」を開催しました(2025/7/19)

7月13日(土)に23号館4階にて、高校生を対象とした「KIT 数理講座」を開催しました。この講座は、高校生の皆さんに、計算や実験などを通して数学や科学の面白さを体験してもらうことを目的としています。 当日は県内外から高校生20名、教諭4名にご参加いただき、有意義で充実した時間となりました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

【講座の内容】

講座① “数理最適化を通して学ぶ数理モデルの作り方と計算科学” 渡辺 秀治 講師

数理最適化とは、利益や誤差などの指標を最大化・最小化するために、最適なパラメータを数学的に求める手法です。また、自然現象や社会現象などを数式で表現したものを数理モデルといいます。本講座では、数理モデルの作り方と計算科学の体験を目的に「移動時間を最小にする」という身近な数理最適化問題に取り組みます。“問題や手順を表現する言語”としての数学を楽しんでみてください。

講座② “音の周波数に見られる法則” 中川 勇人 講師

演奏するときに美しく聴こえる要素の一つに和音があります。複数の音が同時に奏でられることで時には心地よく、またある時は不安を煽るなど様々な響きが得られます。和音を構成する音の組み合わせには法則があり、その理由を理解するためには音が持つ性質を知る必要があります。本講座では、現在標準的に用いられる十二平均律に沿って音の高さがどのように周波数で決められているのかを計算を通じて知り、和音の仕組みを紐解きます。指数関数がこれら分析に大いに役立ちます。

【スケジュール】

9:00 ~ 9:15 |

開会式 |

9:20 ~ 10:20 |

講座① |

10:20 ~ 10:30 |

休憩 |

10:30 ~ 11:30 |

講座② |

11:35 ~ 11:45 |

閉会式 |

”数理モデルの作り方と計算科学”の講座の様子 |

“数理モデルの作り方と計算科学”の講座の様子 |

“音の周波数に見られる法則”の講座の様子 |

“音の周波数に見られる法則”の講座の様子 |

第28回 数理工談話会を開催しました(2025/7/2)

7月2日(水)に「第28回 数理工談話会」を開催しました。本談話会は、本センター教員と専門課程教員との間での情報交換や相互理解を促進し、基礎教育と専門教育の円滑な接続を図ることを目的としています。今回は、先進機械システム工学科の瀬戸雅宏先生をお招きし、交流を図りました。 両分野の教員による研究内容の紹介として、2件の講演が行われました。

講演 1 |

プラスチック射出成形品および金型内計測技術と成形品の高品質化 |

先進機械システム工学科 教授 瀬戸 雅宏 |

講演 2 |

数理工教育研究センターでの研究活動 |

数理・DS・AI教育課程 講師 根間 裕史 |

講演者 瀬戸 雅宏 先生 講演者 瀬戸 雅宏 先生 |

講演者 根間 裕史 先生 講演者 根間 裕史 先生 |

第1回「高大連携による数理教育研究会」定例研究会を開催しました(2025/6/21)

2025年度、第1回目となる「高大連携による数理教育研究会」定例研究会(通算79回)を、6月21日(土)10:00~12:30の日程で開催しました。本研究会では、高等学校の先生方と本センター教員が、数理教育に関する教育研究の発表や情報・意見交換等を通じて、高校と大学の連携による数理教育のさらなる向上を目指しています。今回も、対面とオンライン(Zoom)を併用したハイフレックス形式で実施しました。話題提供の終了後には、Zoomのブレイクアウトルームを活用し、3つのグループに分かれて意見交換会を行いました。

【話題提供】

1.野々市明倫高校における「教科横断授業」~探求文化の根付く学校を目指して~

(石川県立野々市明倫高等学校 教諭 池田 真彬 )

2.化学教育の中の線形代数

(金沢工業大学 数理・DS・AI教育課程 教授 大藪 又茂 )

【意見交換会】

(1) STEAM教育の展開

(2) 効果的な探究活動の工夫

(3) 情報教育と教科「情報」の取組

【参加校】

石川県立野々市明倫高等学校、石川県立能登高等学校、石川県立大聖寺高等学校、石川県立金沢北陵高等学校、石川県立金沢伏見高等学校、石川県立小松工業高等学校、石川県立輪島高等学校、石川県立七尾高等学校、福井南高等学校 ほか

|

「理工学基礎プロジェクト 成果発表会」を行いました(2025/06/11)

数理工教育研究センターでは、課外教育活動の取り組みとして「数理考房」プロジェクトを運営しています。その1つである「理工学基礎プロジェクト」において、活動を報告する成果報告会を開催しました。6名の学生が主体的に自らテーマを設定して進めた成果を各々発表し、意見交換を行い、教員からのアドバイス等を受けました。

【発表内容】

①プロンプトで変わるAIの解答

②マルチコプタの制御学習

③ドローン制作プロジェクト成果発表

④Unityでゲーム制作

⑤Flutterによるスマートフォンアプリ開発

|

「2025年度 前学期 数理工教育研究センター所長賞表彰式」が執り行われました

5月16日(金)5時限目に「2025年度 前学期 数理工教育研究センター所長賞表彰式」が執り行われました。14名が表彰式に出席しました。受賞された皆さま誠におめでとうございます!

今回の表彰理由は以下の通りです。

●数理リテラシーパスポートプログラムに参加し、授業や春期および夏期休業期間中の数理リテラシー特別講座を受講することで、所定の修得レベルに到達し、かつ所定の数理ポイントを達成した。

●工学系数学統一試験(EMaT)を受験し、優秀な成績を修めた。

●1年を通して数理工教育研究センターを積極的に活用して学業に励み、良い成績を修めた。

●数理リテラシー特別講座を数多く受講し、能力向上に努めた。

●採点・分析業務の学生スタッフとして、データ入力業務だけでなく、データの整理等についても積極的に取組み、大きく貢献してくれた。

センター所長賞授与式の様子 |

センター所長賞授与式の様子 センター所長賞授与式の様子 |

データサイエンスのための数理入門(対面講座)

データサイエンスのための数理入門(対面講座)

新入生の高校時履修科目調査結果の発表

新入生の高校時履修科目調査結果の発表