高度に情報化した現代の国際競争社会では、マネジメント・スキルと情報技術の双方の基本的な素養を備えて、実社会に活用できる人材があらゆる分野で求められている。本学科では、社会に有益なビジネスを新しく立ち上げるための素地や精神、立ち上がったビジネス・組織を効率的に管理する知識や方法、さらに、それらを実現するための基盤であるマネジメント・スキルと情報技術を修得することによって、人々の生活を豊かで幸せにする創造性と実行力のある人材を育成する。

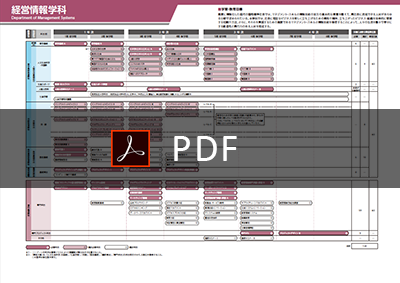

クリックすると別ウィンドウで拡大します。(PDF・144KB)

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「修学基礎力」の達成を目指す。そのため、メディア、経営、心理の各分野の学びの領域のみならず、それらの分野間の関連性や社会とのつながりについて教員、学生、院生、卒業生、専門分野の社会人と交流し、討論することにより、各学科で修学する意義や物事の本質を考え、「なぜ?どうして?」を問いかける学習姿勢や自らの将来目標を実現するための修学計画能力を身につけることを目標とする。

行動目標●情報フロンティア学部と自分の所属する学科の役割を理解し、自身の修学計画を立案することができる。学科における「学びの領域」の拡がりや社会との関連性を理解し、学科で学ぶ意義について説明できる。「なぜ?どうして?」を問いかける学習姿勢の重要性を理解し、学部・学科で修学するための指針とすることができる。自分の人生の将来計画を自身の言葉で述べ、それを第三者に伝えることができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「IT活用基礎力」の修得を目指す。特にIT基礎能力の修得のために、コンピュータ、インターネット、マークアップ言語などの基礎知識を身につける。さらに、情報メディアの効果を最大限に生かしたコンテンツを作成する演習を行い、コンテンツの作成・管理・保守の一連の実習を通じて、ITの基本的な素養を修得することを目指す。

行動目標●自分のノートパソコンを設定して、ワールドワイドウェブを閲覧することができる。テキストエディタ(サクラエディタ)を使って、Hyper Text Markup Language(HTML)により、文字と静止画を使ったページを記述できる。Cascading Style Sheet(CSS)を使ったページのレイアウトができる。情報の効果的な表現、使いやすさ、誰にでも使えることを配慮してホームページを作成できる。ネットワーク上のプライバシー、セキュリティ、著作権、ネチケットについて理解できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標「IT活用基礎力」達成のための科目である。利用者側において情報技術に関する一定の知識・技能を有する者を育成する。ITパスポート試験相当の知識・技能を有する者を「F105 経営戦略基礎」と合わせて育成する。ITパスポート試験の学習項目のうち、キーワードで表記された内容を中心に学ぶとともに、経営情報学科に所属する教員の専門分野を理解する。

行動目標●情報処理技術者試験のITパスポート試験の概要とそれが網羅する分野を理解できる。経営情報学科で学ぶ専門分野の概要を「F105 経営戦略基礎」と合わせて理解できる。システム開発技術に関連する知識およびその項目が理解できる。コンピュータシステムに関する知識を持ち説明できる。企業経営と情報ネットワークの関係が理解できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「IT活用基礎力」に対応する科目である。コンピュータプログラミングを行うための準備として、プログラミングの全体を俯瞰的に把握するとともに、条件分岐や制御あるいはアルゴリズムなどの基本的な用語や考え方の基礎を理解することを目指す。

行動目標●変数とデータ型について説明できる。分岐と繰り返しといった基本的な制御を用いてフローチャートが作成できる。エクセルVisual Basic for Applications(VBA)を用いて、配列の定義と変数の代入ができる。エクセルVBAを用いて、引数を用いた関数の定義ができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「マーケティング能力」達成のための基礎的な科目である。マネジメントやマーケティングには広範な知識・スキルを用いるが、本科目ではそれらの用語・概念・スキルを事例分析・小テスト・簡単な演習などを通じて学ぶ。特に「顧客」、「ステークホルダー」、「競争優位」、「コア・コンピタンス」などの基礎的な用語や概念について理解を深める。本科目ではさらにITパスポート試験の知識・技能を有する人材を「F103 ITシステム基礎」と合わせて育成するため、「ストラテジー系」分野の用語・概念についても理解を深めてもらう。

行動目標●経営戦略、顧客、価値、事業、コア・コンピタンスなどの基本用語・概念について説明でき、またそれぞれの語の関係について説明できる。企業活動・経営管理・経営戦略に関する基本的な考え方・ツールについて説明できる。

1年次の「修学基礎A・B」を引き継ぎ、文献調査のスキルおよび専門分野におけるレポート作成スキルを育成する。問題発見・問題解決のプロセスにおいては、自己の考えや主張をレポートとしてまとめ、情報を発信する能力が必要である。これを「個人」の能力として身につけさせるために、学科の専門性に則したテーマでレポートの作成手順を学習するとともに成稿することにより、専門科目のレポートおよび論文作成の入門として位置づける。

行動目標●経営情報学の分野における問題を発見し、レポートのテーマを設定できる。経営情報学の分野における情報を収集・分析・整理することができる。経営情報学の分野に則したレポートが作成できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標「ビジネス応用実践能力」の基礎力を育成するための科目である。本科目ではまずビジネスを取り巻く環境および、現状調査・分析結果を基にした将来ビジョンの策定、経営戦略の展開について、いろいろな分野で活躍する経営者より具体的な経験談を講演いただく。ビジネスとは何かを理解し、経営に応用できる実践的基礎能力を身につけることを目標とする。

行動目標●財政および金融政策と経営の関連について説明できる。情報化社会と経営について説明できる。顧客志向と経営について説明できる。経営と組織の関係について説明できる。経営戦略を考える上で必要となる項目について説明できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「財務会計基礎能力」に対応する科目である。即ち、経営者および企業の利害関係者の意思決定に寄与する会計情報について、その作成過程を理解するとともに、会計情報伝達手段である財務諸表の内容・役割の理解を目標とする。

行動目標●資産・負債・資本・収益・費用について理解し、具体的な項目名を挙げることができる。「簿記手続き一巡」(仕訳・転記・決算・財務諸表の作成)を理解し、簡単な資料で行う演習課題を提出することができる。原価配分の考え方を理解し、具体例を挙げて説明できる。貸借対照表を作成することができる。また、貸借対照表に示された情報の概要を読むことができる。損益計算書を作成することができる。また、損益計算書に示された情報の概要を読むことができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標にある「マーケティング能力」達成のための科目である。講義と事例分析を通じて、企業経営におけるマーケティング活動の役割や方法を理解することを目的とする。そのために、①マーケティングの基本概念を理解し、②マーケティング戦略立案のための分析・意思決定方法の知識を獲得し、③製品、価格、広告、チャネル、営業などの要点について確認する。そして④顧客や社会との継続的関係の形成について学習する。これらの学習により、マーケティング活動を実践できる基礎的能力の修得を目指す。

行動目標●マーケティングの目的と要件を理解し、企業におけるマーケティング活動の重要性について説明できる。マーケティングに関する重要な概念を平易な言葉で説明できる。想定する製品市場における各製品のマーケティング手法の共通点、相違点を説明できる。企業におけるブランド構築の必要性を理解し、説明できる。企業が顧客や社会との継続的関係を構築することの必要性を説明できる。マーケティングの視点から、さまざまな経営課題解決のための戦略を立案することができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標「IT活用基礎力」達成のための科目である。動的にHTMLデータを生成するために使用されるPHPスクリプト言語を用いて、動的なウェブページを実現する能力を身につけることを目指す。「F112 データベースマネジメント」で学習する、実際のデータベースを用いて、データベースと連携したWebページの生成方法を理解する。

行動目標●目的に応じたプログラムの動作仕様を作成できる。PHPプログラムのソースコードを判読して理解できる。複数の関数から構成されるPHPプログラムを実装できる。PHPプログラムのソースコードのデバッギングができる。PHPプログラムを用いて、データベースで検索した結果をWebページとして表示することができる。

本科目は、ビジネス・リテラシーの最も基礎となる「ロジカルシンキング(論理的思考)」能力の基礎を身につけることを目標とする。ビジネスで必要とされる、①問題の原因を論理的に捉える、②問題の解決策を合理的に作成する、③上記①②をわかりやすく伝える、を具体的な実践目標として、ロジカルシンキングでよく用いられる手法などを紹介し、実際に使えるように身につけることを目指す。

行動目標●帰納法と演繹法について、実例を用いて説明できる。フレームワーク思考について、実例を用いて説明できる。所与の問題について、適切なピラミッド構造を作成できる。ある現実の問題について、ロジカルシンキングに基づいて問題を適切に分析し、解決への道筋を示すことができる。所与の問題について、フェルミ推定を行い、その結果を論理的に他人に説明できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「IT活用基礎力」達成のための科目である。データベースは、データ間の整合性を保証しながら、複数の応用プログラム間でデータを更新・共有・再利用するためのシステムである。この講義では、リレーショナルデータベースの基礎理論、データベース設計、データベース言語SQL、データベースの運用について、実際のデータベースシステムを使いながら学ぶ。

行動目標●データベースとは何かを理解する。リレーショナルデータベースとは何かわかる。E-R図が描ける。第三正規化ができる。SQLのSELECT文を使うことができる。データベースの設計ができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「マーケティング能力」達成のための科目である。即ち、企業活動は顧客のために新しい価値を創造し、その結果として利益を上げ続けることであり、カスタマ・リレーションシップマネジメント(CRM)は、企業が提供する商品・サービスを通じて、顧客にとって価値あるものとして認められ続けるための経営手法として理解し、CRMの狙いとそれを実現・向上するためのプロセスの設計とそれを実現するシステム要件の理解ができることを目指している。

行動目標●カスタマ・リレーションシップマネジメント(CRM)の概念と必要性について説明できる。顧客情報の収集方法について理解し、記述できる。事例を通して、CRMの業界別特徴と実施レベルについて理解し、記述できる。顧客情報の代表的な分析方法を理解し、活用できる。CRM導入の手順について、業務プロセスと組織をCRMの観点から説明できる。CRMを導入するための要件について説明できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「ビジネス応用実践能力」に対応する科目である。イノベーションを遂行する当事者として重要な役割を演じるアントレプレナー(起業家)とベンチャー企業について、事例研究を通じて理解を深める。具体的には、著名な起業家とベンチャー企業について、事例研究を通じて理解を深める。具体的には、著名な起業家のビデオ視聴などを介して、アントレプレナーに必要とされる資質について考える。具体的な事例から、起業や経営についてさまざまなことを感じて、自らの頭で考える態度を身につけることを目指すとともに、専門課程における種々の科目の動機づけが本科目の目的である。

行動目標●アントレプレナーや経営者が果たすべき役割を、自分の言葉で説明できる。アントレプレナーや経営者に求められる資質を、自分の言葉で説明できる。ビジネスの世界と自らの強みを関連つけて、将来の適切な進路を考えることができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標「マーケティング能力」達成のための科目である。即ち、経営や管理分野での問題の情報収集や収集結果の分析に不可欠な技法である「統計」を取り上げ、各種技法を正しく適用し、経営に必要な情報を抽出する能力の養成を目指している。具体的にはキーワードにある内容を統計的基礎概念を理解した上で、具体的な経営に関するデータ事例をExcelなどを使って統計的意思決定が的確にできるようになる。

行動目標●度数分布、ヒストグラム、標準偏差などを用いて、代表的な確率分布の特徴を理解することができる。各種確率分布の母平均などの母数を統計的に推定することができる。サンプルデータから各種の統計的検定に基づく意思決定をすることができる。多変量統計データを相関・回帰の視点で分析することができる。経営管理活動で使用されるさまざまなデータの収集および解析に適切な統計技法を選択し、必要な情報を抽出することができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標「マネジメント基礎能力」を身につけるための科目である。そのために、オペレーションズ・リサーチ(OR)の基本的な考えを理解する。ORは意思決定問題の解決に役立つ数理的な手法群の総称であり、ITをビジネスに役立てるための基礎的な技術である。この科目では、ORの基本となる生産計画、在庫管理、待ち行列などの数理的なモデルと手法を理解し、問題を解けるようになることを目指す。

行動目標●モデル化・定式化された所与の問題に関して、変数、制約条件、目的関数などを論理的に説明できる。モデル化・定式化された所与の問題を、ORを用いて解くことができる。複雑な問題に関して、既知のモデル化・定式化を行うことができる。各種の問題に関して、数理的なモデル化・定式化を行い、より良いシステムの基本設計ができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標のうち、専門科目のひとつである「マネジメント基礎能力」達成科目である。ビジネスプロセス分析は業務活動の手順やプロセスを一定のモデルの下に分析し、課題の発見と改善改革につなげる。企業では業務を効率的、効果的、かつ正当に遂行することが経営環境や市場、技術などの変化に対応しながら常に改革・改善することが求められる。典型的なビジネスプロセスを表記方法によりその手順・遂行組織・目的と時間軸などとともに分析し、改善ポイントを抽出し新たなプロセスを定義すること学ぶ。

行動目標●ビジネスプロセスの定義を具体例を用いて説明できる。プロセスモデルについて理解し、説明できる。所与のビジネスプロセスについて、データ・フロー・ダイアグラムDataFlow Diagram(DFD)を用いて記述できる。所与のビジネスプロセスについて、改善策を反映した案をDFDを用いて記述できる。ビジネスプロセスの改善の効果について、定量的に示すことができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「財務会計基礎能力」に対応する科目である。経営者が将来的にその職務を果たすためには、経営活動に関する分析情報が必要である。また、企業の利害関係者は、企業活動によってその利害関係に影響が出るために、経営活動に関する分析情報を必要としている。そこで、当科目においては経営分析の知識と技能を修得し、経営分析結果について多面的な視点から総合的な判断ができる能力の養成を目標にしている。

行動目標●経営分析によってもたらされる情報が、経営者や利害関係者にとって、意思決定をする際に有用であることが理解できる。Electronic Disclosure for Investors' NETwork(EDINET)やHPその他の媒体によって、企業情報を収集・整理することができる。基本的な比率分析式を理解し、具体的な経営分析演習で使うことができる。企業の内外の環境分析を加味して、企業の経営分析を行って自分の考えを述べることができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「財務会計基礎能力」に対応する科目である。即ち、企業の財務管理を利益管理と資金管理の側面から捉え、会計情報との関係から、演習を通して利益計画の作成・資金計画の作成に関する技能を養うことを目標にしている。

行動目標●変動損益計算書を作成し、Cost-Volume-Profit Analysis(CVP分析)を行うことができる。利益計画の作成手順に従って、必要利益・必要売上高の算出を行って、利益計画マスタープランを作成することができる。キャッシュフロー経営の大切さが理解できる。資金計画の作成手順に従って、見積貸借対照表・見積キャッシュフロー計算書を作成することができる。資金管理・売上債権管理の大切さが理解できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。即ち、製品やサービスの開発・設計・生産・物流・販売など企業組織の経営活動と、品質を軸とするマネジメントの重要性を理解できるようになる。そして、顧客満足度向上や利潤追求などの経済価値に基礎を置く目標を持つ組織体のマーケティング、研究開発、生産、流通などのビジネスプロセスおよびビジネスモデルを技術的、創造的に扱えることを目指している

行動目標●企業経営におけるクオリティマネジメントの重要性を認識し、記述できる。顧客満足の概念を理解でき、その向上について考えることができる。統計的工程管理(管理図、工程能力調査)の必要性、用途、活用方法を認識し、記述できる。QC手法(QC7つ道具、新QC7つ道具、抜取検査法、管理図、信頼性手法)の用途や内容を認識し、記述できる。品質問題解決のためにQC手法の利用方法を理解し、活用できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「財務会計基礎能力」に対応する科目である。即ち、企業経営に必要な資本の調達について、その基本的な考え方や手法が理解でき、具体的な企業の資本調達事例を分析・検討できる能力の養成を目標とする。

行動目標●金融市場と金融機関の役割について理解できる。財務管理の体系について理解できる。設備投資、運転資金などキャッシュフロー経営について、その意義、方法、目的を理解できる。貨幣の時間的価値について理解できる。各種の資本調達方法について考えることができる。資本コストについて理解することができる。最適資本構成について考えることができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。講義と講演を通じて、企業経営におけるマーケティング活動手法や市場分析方法を理解することを目的とする。そのために、①マーケティング活動の実例を学び、②市場特性によるマーケティング活動の違いを理解し、③顧客関係のマネジメントを確認し、④市場調査・分析方法を学習する。これらの学習により、企業におけるマーケティング活動を実践できる応用能力の修得を目指す。

行動目標●実践におけるマーケティング活動の概要を理解し、企業におけるマーケティング活動の要点について説明できる。マーケティング分析するための基本的なスキルを身につけ、実際の市場を分析することができる。広告・販売活動の方法を理解し、具体的な広告計画や販売計画を立てることができる。市場特性によってマーケティング戦略に差異があることがわかり、その違いを具体的に論考できる。ITなどを活用し、実際の企業のマーケティング問題の解決策を提示することができる。マーケティング戦略の視点から、具体的な企業経営活動を実践的に分析できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。即ち、製品やサービスの提供において、顧客が必要とする機能とライフサイクル・コストとの関係から価値向上を追求するための技術体系である価値工学Value Engineering(VE)を理解し、現実の製品開発やサービス開発上の課題に適用できるようになることを目標としている。

行動目標●企業経営の観点から製品やサービス開発の重要性が認識でき、記述ができる。価値分析の機能定義が理解でき、応用ができる。価値分析の機能評価が理解でき、機能とコストから価値指数を使って価値向上が考えられる。価値向上のための代替案が考えられる。価値工学を商品企画、製品設計などに適用し、第三者に説明できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。国内外の環境に係る問題の変遷・事例を基に、環境リスクがどこに存在するかを分析する。分析結果を基に、影響度を最小限にするための方策および、それをビジネスに結びつけるなどの方策を事例を基に研究・解析することにより、環境経営の考え方を身につける。

行動目標●国内外の動向から環境リスクを把握することができる。環境リスクが将来どのように変化するか予測することができる。リスク低減のための方策を考えることができる。リスクをビジネスに結びつける方策を考えることができる。環境経営の考え方を実践する事ができる。

本科目は経営情報学科の専門コア「IT活用能力」達成のための専門コア科目である。地域の活性化や経営に役立つIT活用の考え方、実践に必要な情報の捉え方、およびデータから意思決定に必要な分析を体験できるように、データ分析ツールについて学習する。データ分析の簡単なツールを自ら作成できるようにプログラミング言語であるPythonを学習する。

行動目標●Pythonの基本を理解し、プログラミングができる。グラフの作成やデータ分析など簡単なものが実施できるようになる。機械学習について基本的な部分を理解し、人に説明できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「財務会計基礎能力」に対応する科目である。即ち、企業経営者が行う業務的意思決定や構造的意思決定について、会計情報を活用して判断ができる能力を養成することを目標としている。

行動目標●セールスミックスについて理解しており、複数の製品についてセールスミックスを考えることができる。事業部の業績測定について理解しており、具体例で計算・判断することができる。差額原価収益分析の考え方を理解し、各種の業務的意思決定について判断することができる。正味現在価値法・内部利益率法について理解し、具体例で計算することができる。キャッシュフローの現在価値について理解し、具体例で計算することができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。即ち、サプライチェーンマネジメント(SCM)とは資材供給から生産・物流・販売に至る物またはサービスの供給連鎖をネットワークで結び、販売・需要情報などを部門間または企業間でリアルタイムに共有し、経営業務全体のスピードおよび効率を高めながら顧客満足を実現する経営コンセプトである。本講ではSCMをモノづくりの視点から、「必要なものを」、「必要な時に」、「必要なだけ」生産・販売するという命題(Just In Time:JIT)の構成法と解決法についての基礎を学習する。

行動目標●サプライ・チェーン・マネジメント(SCM)の意図および、その重要性が理解できる。企業活動の視点がリードタイム重視からスループットタイム重視の観点に変わってきたことおよび、キャッシュフローの最大化を狙いに各種改善がITの活用により進められている現状を把握できる。顧客が求める商品により提供する方法が大きく異なることも理解し、情報・もの・キャッシュの流れを各企業分野で工夫している状況を踏まえ、SCMの基礎知識を将来応用できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。経営戦略分野科目の集大成として、企業の競争力強化や新事業創出に欠かせない技術経営Management of Technology(MOT)の観点を磨くことを目標とする。即ち、企業の競争力の源泉である“技術”をいかに育ていかに活かすかについて理論・事例分析を通して学び、同時に企業活動の現場で直面するさまざまな問題を洞察し、新しい価値を創造するための解決策を導き出す能力を身につける。

行動目標●技術をベースにした経営の必要性について理解し、説明できる。経営戦略の理論が企業活動のマネジメントにいかに必要かを理解し、説明できる。企業の現場で直面する問題に対してMOTがどのように有効か理解し、説明できる。自分の関心ある企業活動に関わる問題について、その問題の本質を洞察し、解決案を提案できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標「IT活用基礎力」達成のための専門科目である。情報化社会における企業経営と企業活動においてITを活用するために、コンピュータでの計算方法であるアルゴリズムの基本的な知識ならびに考え方を育成する。実社会で応用されているアルゴリズム群について学習し、理解する。

行動目標●ITのわかる経営者やビジネス推進者となるべく、授業で学習したアルゴリズムについて説明できるとともに、アルゴリズムの考え方が課題解決に活用できることが説明できる。企業における業務システムにおいて、利用しているアルゴリズムについて考察できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。今日の社会は組織なしには動かない。そのため組織について基本知識を持つことが不可欠である。つまり組織全体をいかにマネジメントするかを考える必要があり、また組織のなかの人間行動に注目することも不可欠である。本科目では、マクロ組織論・ミクロ組織論の両側面に注目し、今後の社会生活において必要不可欠な組織についての知識・能力を、講義や事例分析を通して身につける。

行動目標●組織とは何か、またどのような組織観があるのかを説明できる。組織内の人間行動をモチベーション、リーダーシップの観点から理解し説明できる。組織文化について、企業全体の経営活動ならびに組織内の人間行動の両側面から、説明できる。企業組織の基本形態と特徴について、経営活動との関係において理解し、説明できる。組織を変革するためのプロセスや条件を平易な言葉で説明できる。本科目で学習した内容を、実際の組織活動に生かすことができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「ビジネス応用実践能力」に対応する科目である。即ち、製造業を営む企業が製品原価や売上原価を算出する過程を工業簿記との関連で捉えるとともに、個別原価計算・標準原価計算において生じる原価差異の分析方法を学びながら、原価管理の考え方と会計処理方法を学ぶことを目標にしている。さらに、戦略的原価管理に対する理解を図ることも目標としている。

行動目標●製品原価がどのような原価要素から成り立っているのか説明できる。工業簿記の一巡および原価記録と財務諸表の関係が理解できる。個別原価計算における原価集計手続および勘定記入が理解できる。製造間接費の配賦手続きと配賦差異の分析について理解できる。標準原価計算における原価集計手続および原価差異分析が理解できる。戦略的原価管理について理解できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「財務会計基礎能力」に対応する科目である。即ち、事業再編、Mergers andAcquisitions(M&A)、投資などの際に重要視されている企業価値評価について、その基本的な考え方や算定方法についての理解と算定技能の向上を図ることを目標にしている。

行動目標●多様な視点から企業価値評価を検討することの重要性が理解できる。投下資本利益率の意味と計算方法を理解できる。Discounted Cash Flow(DCF)法を使用して企業価値を算定することができる。株主価値を算定することの意味を理解し、具体例で算定することができる。ケース事例を研究することによって企業価値評価の重要性を理解することができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「ビジネス応用実践能力」向上を目的としている。専門科目の①マーケティング、②財務および③品質管理の3分野の知識およびスキルをそれぞれの実験・演習を通じて理解を深める。具体的には、①実験的なビジネスを通じてマーケティングのプロモーションを実践する演習、②財務計画を中心とした経営計画作成を実践する演習、③品質管理を実験的に再現して現場改善を実践する演習から構成されている。

行動目標●ケースに適したプロモーションに関するスキルについて理解・説明できる。事業展開に必要な財務管理の要素について理解・説明できる。統計的手法さらには品質管理に必要なツールを活用し、現場改善策を提案できる。

本実験・演習は経営情報学科の学習・教育目標の「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。①販売店ビジネスゲームでの売上・コスト・利益構造・サプライチェーンの理解を深める。②DFD、ERDの表記法を使って、ビジネスゲームの動的な機能について推定し、システム分析する。③既存の大手企業を題材に、ビジネス分析を行うとともに、ビジネスを進展させるための方法を提案する。④組み込みシステムのプログラム演習を行い、小規模なシステムを用いてコンピュータの動作への理解を深める。

行動目標●ビジネスゲームの機能と実施方法が理解できる。基本的な経営の売上・コスト・利益構造が理解でき、経営シミュレーションでの利益確保ができる。競合市場における利益計画と実施方法の基本が実践・理解できる。システム設計表記法であるDFD、ERDを理解し、図示できる。ビジネスモデルのためのフレームワークを使いこなすことが出来る。組み込みシステムの小規模なプログラミングを実施することができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「ビジネス応用実践能力」達成のための科目である。即ち、3年間本学科にて修得した経営情報に関する分析手法、予測手法、情報技術などを活用することが、ビジネス環境でいかに重要であるかを理解し、今後の活動に活かせることを目標とする。

行動目標●情報技術を経営に活用できる。起業のためのビジネスプランを作成することができる。経営をマネジメントする基礎能力を発揮できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「プロジェクト遂行能力」達成のための科目である。専門ゼミでは、プロジェクトデザイン・実践教育を基礎に、プロジェクトデザイン III におけるプロジェクト企画と活動をプロジェクトプロポーザルとしてまとめ、第三者に分かるように説明できるようになるために、これまでの講義・実習・実験・演習で修得しなかった知識や技能を自主的に補充、修得できるようにする。

行動目標●プロジェクトデザイン III プロジェクトの目標や行動計画が作成できる。プロジェクトデザイン III プロジェクトの目標や行動計画を第三者に説明できる。プロジェクトデザイン III プロジェクトの目標や行動計画を第三者の意見や提案に基づき改善することができる。プロジェクトデザイン III プロジェクトの目標や行動計画をまとめてプロジェクトプロポーザルが作成できる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標の「プロジェクト遂行能力」達成のための科目である。即ち、この科目に取り組んだ結果として、自分が実施した研究に対する能力を身につけることはもちろん、そのテーマの背景や関連する事項についても十分理解できるようになることを狙いとする。具体的には、プロジェクトデザイン III プロジェクトへの取り組みを通して、専門科目で修得した知識をより深く理解し、それらを応用できるようになることが求められる。

行動目標●研究目的を明確にし、プロポーザルの内容について説明することができる(前学期)。研究テーマの背景を説明することができる(前学期)。研究活動の実施経過および成果の概要を説明することができる(前学期)。最終的な研究成果に対するイメージと残された課題を具体的に説明することができる(後学期)。研究活動成果の位置づけと目標達成度を適切に評価・説明することができる(後学期)。研究成果を論文にまとめ、その内容を適切な方法で口頭発表できる(後学期)。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「キャリアデザイン能力」達成のための科目である。即ち、修学スタイルを確立し、社会に貢献できる人材となるための心構えを身につけるとともに、自主的・継続的な自学自習能力を身につけることであり、特に、将来の進路について行動指針を決定でき、自己の能力・性格特性を正しく認識し、自己啓発を継続し、自己管理能力を高め、自己実現への努力を続けることができることを目指すのが本講の目標とするところである。

行動目標●人生設計と進路との関係を自ら深く考察できる。自分に適した進路を発掘するために必要な思考や行動ができる。進学・就職など自分の進路に関する方針や目標を設定でき、他人にも理解できるように論理的に説明できる。進路に対する目標を達成するために必要な知識、能力、素養、資質などを、自ら向上させることができる。

本科目は経営情報学科の学習・教育目標である「キャリアデザイン能力」達成のための科目である。即ち、将来の進路について行動指針を決定でき、自己の能力を正しく認識し、自己啓発を継続し、自己管理能力を高め、自己実現への努力を続けることができることを目指している。

行動目標●進路選択から決定までの活動プロセスを説明できる。進学・就職活動に必要な情報を収集・分析、自主的で積極的な活動が展開できる。自己実現するための過程(進学/就職)を明確にすることができる。進みたい職種や職業観を明確に思い描くことができる。進学、あるいは志望職種・企業が要求する適性、学力などの水準到達に向け自己研鑽を持続させることができる。