建築学に関する幅広い専門的知識を学び、経済性や生産性を考慮しながら、美しく機能的な建築空間を計画・設計し運営できる能力、及び安全で快適な建築構造・建築環境を構築し運営できる能力を育成する。デザイン分野の科目では、豊かで美しく持続性のある建築や地域の環境形成が求められている現代にあって、建築・住宅・インテリアからまちづくり・都市レベルに至る人間環境を計画・設計できる高度な専門知識・デザイン力を身につける。また、エンジニアリング分野の科目では、エコロジカルで快適かつ安全・長寿命の建築が求められている現代にあって、建築・都市の環境設備計画、構造計画及びその生産・運営管理ができる高度な専門知識・技術を身につける。さらにこれらの知識・技術・能力を総合的に修得することで、社会で活躍できる建築技術者を育成する。

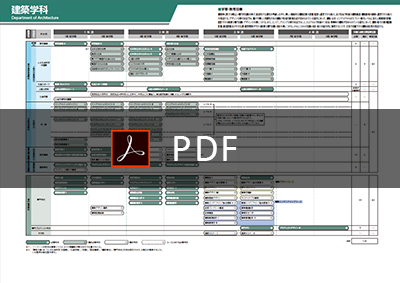

クリックすると別ウィンドウで拡大します。(PDF・184KB)

本学部では、大学で修得した知識・技術を人間と社会に対する幅広い視野で活用し、社会に貢献できる人材の育成を目指している。そのため、この科目では、学部の目標「土木・建築の各分野の領域を学ぶ」ための第1段階として、建築学・環境土木工学を構成する諸領域の概要と実際の仕事との係わりについて、教員、学生、卒業生、社会人と交流、討論することにより学び、各学科で修学する意義、物事の本質を考え、自らに問いかける学習姿勢や将来目標を実現するための修学計画能力を身につけることを目標とする。

行動目標●建築・土木に関する仕事の概要とそれらの仕事の相互関係が理解できる。建築・土木を構成する領域(計画・構造・環境)の概要とお互いの関係が理解できる。建築・土木のライフサイクルを理解でき、建築・土木に関する仕事がそれとどうかかわっているかを理解できる。都市計画・まちづくり、ランドスケープデザインの意義と、その建築・土木領域とのかかわりを理解できる。地域計画・インフラ計画・国土計画が社会とどうかかわっているか理解できる。環境・建築学部のカリキュラムを理解し、今後の履修計画を立てることができる。

安全で美しく快適な人間活動の器としての建築を計画し、建築計画・建築構造・建築環境ほかで学ぶ、建築や地域が持つべき基本的な内容を、図面を使って第三者にも理解できるよう、的確に表現する能力を身につけることを目標とする。

行動目標●建築物やその周辺環境を手書きスケッチとして表現し、その空間の特徴や魅力を第三者へ伝えることができる。基本的な建築図面(平面図、立面図、断面図など)を作成できる。第三者が描いた建築図面を読み、その空間構成などを捉えることができる。建築物の立体的表現(軸測投影図、透視投影図)を正確に作成できる。図面を綺麗にレイアウトし、枠線や文字、記号などを丁寧に描くことで、紙面全体を美しく見せることができる。

建築は各時代における文化、伝統、環境などを背景として作られてきた。これらの背景と豊富な森林資源の元、千年以上も作り続けられた我が国を代表する木造建築物は、時として自然災害の猛威に晒されながらも、我々の生活基盤を支えてきた。本科目は、あらゆる建築の要素が凝縮される木造建築物を通して、建築物の発展史を鑑みながら建築空間が構築される仕組みを講義、演習、アクティブラーニングを通して学習する。また、経験的に培われた知恵や工夫を工学的見地から検証し、現在そして将来の木造建築物のあり方を議論する。

行動目標●①エコマテリアルとしての木造の位置づけを理解できる。②木造建築物の構造的特徴を理解し、各部構造の名称と役割を説明できる。③力の伝達メカニズムを直観的に理解できる。④歴史的建築物の建築空間の役割を理解し、その機能性、安全性、快適性について理解出来る。

建築や都市はデザイン性をはじめ、安全性、利便性など様々な側面から評価される。学科の教育目標にある「安全で美しく快適な人間活動の器としての建築と都市」実現のための建築環境、すなわち熱・空気・光・音環境に関する基礎知識を修得する。さらに、熱環境の日照・日射、伝熱、結露、快適性について学ぶ。工学的視点から建築・都市と人間の関わりを学び、優れた空間創造のための合理的な判断・行動のできる建築技術者としての素養を身につける。

行動目標●熱・空気・光・音環境の基礎的事項を説明できる。日照・日射、伝熱、結露、快適性に関する基礎的事項を説明できる。

日本建築の歴史的な変遷について、古代から近代までを概観する。そして、各時代の建築の意匠・技法などの特徴、および建築の空間構成について、社会的背景、地域性や建築技術などとあわせて理解する。都市や地域を形成している建築および町並みの役割や特性について、歴史的な背景を含めて学ぶ。

行動目標●日本建築史の大きな流れを理解し、要点を簡潔にまとめることができる。文献を利用して自ら学習し、身につけた知識と自らの考察を、書式にしたがって表現することができる。講義で修得した知識に基づき、現存する歴史的建造物の基礎調査を行い、その特徴を解説することができる。

「建築大意」で建築学の全体像を、「建築のしくみ」で建築構造の基礎的な成り立ちを学んだ事を踏まえ、本科目では建築デザインを提案するための基礎的な考え方や活動の枠組みを学ぶ。具体的には、建築デザインの立体的な構成について構想しスケッチ・模型・CADで表現することによって、構造体や意匠的要素を含めた総合体としての建築デザインの在り様について基本的な理解や考察ができるようになることを目的とする。また、この内容は2年次の「建築設計Ⅰ・Ⅱ」で求められる設計案の検討や伝達のための基礎技術となる。

行動目標●特徴的な建築空間の姿・その成立背景・そこでの人の振る舞いについて情報収集を行い、その特徴を理解し、考察できる。建築空間の構想に必要な知識・体験を適宜補いながら、自身の考えを整理し、スケッチや言葉でまとめることができる。自身が構想した立体的な空間の姿を模型を用いて表現し、他者に分かり易くプレゼンテーションできる。自身が構想した立体的な空間の姿を3次元CADを用いて表現し、他者に分かり易くプレゼンテーションできる。

建築構造の基本的なモデルである静定梁、静定トラス、静定ラーメンの力学的特性を学ぶ。建築物に働く力の釣り合いを理解し、反力の求め方を学ぶ。断面力という概念を理解し、自由体の釣り合いを理解し、梁やラーメンの断面力の分布の求め方を学ぶ。節点の釣り合いを理解し、トラスの軸力の求め方を学ぶ。さらに応力度という概念を理解し、梁やラーメンに働く応力度の求め方を学ぶ。

行動目標●建築構造物と荷重・外力を力学モデルに対応させることができる。静定構造物の反力を求めることができる。静定構造物の軸力図、せん断力図、曲げモーメント図を描くことができる。断面の基本的性質と材料の力学的性質を説明することができる。梁の応力度を求めることができる。簡易な静定構造物の設計ができる。

建築設備で重要な空調・換気設備と給排水衛生設備を中心に建築設備全般について学び、課題と演習を通して、それを建築設備設計に応用できる能力を身に付ける。さらに空気環境改善のために換気設計の基礎的な設計ができる能力を身に付けることを目標とする。建築分野で起きた被害事例、裁判事例を取り上げ、法規の知識と技術的解決のための視点を身に付ける。

行動目標●空調設備、給排水衛生設備、電気設備、消火設備の用語が理解できる。空調設備、給排水衛生設備の基礎的な設計概念が説明できる。風力換気、温度差換気の概念を理解し、簡単な設計ができる。機械設備による簡単な換気設計ができる。建築設備分野で起きた裁判事例より法規と技術的解決のための視点を身に付ける。

「修学基礎A・B」を引き継ぎ、建築専門分野におけるレポート作成スキルを身につける。問題発見、問題解決するプロセスにおいては、自己の考えや主張をレポートとしてまとめ、情報を発信する能力が必要である。そのために、建築の専門性に則したテーマでレポートの作成手順を学習するとともに成稿することにより、専門科目のレポートおよび論文作成の基礎的能力を養う。

行動目標●建築専門分野の問題点を発見し、レポートのテーマを設定できる。テーマに即した文献や資料を探し、内容を把握し、適切に参照、引用できる。建築専門分野の書式に即した適切なレポートを作成できる。

都市や地域を形成している建築および群建築の空間的特性について、歴史的に理解することを目指す。本科目ではヨーロッパにおける古代ギリシア建築から近代建築までの様式的な特徴、美的構成を理解し、建築作品の様式的な判別ができることを目指す。また各様式建築の空間構成の特質や、用途、機能や構造条件を満たすそれぞれの時代の技術的な特色を理解する。

行動目標●西洋建築デザインの歴史的展開の概略を把握することができる。各時代の建築様式の形態的特徴を把握し、個々の建築作品においてその判別ができる。各時代の建築の用途、機能、構造とその空間表現との関係が理解できる。各時代の建築美の質的相違が理解できる。

「美しく快適な建築を設計できる基礎的能力」の養成という学科の教育目標にもとづき建築基礎製図の上位に位置し本格的な建築設計の学習に取り組む。小規模建築の設計手法、図面化や、自分の考えをまとめプレゼンテーションする能力を養う。課題テーマの建築用途、機能、構成、美しさ、測定可能な形等の条件と地域に連携して設定された対象敷地の周辺環境を把握し自分が意図する建築空間を設計し、その基本的内容を図面等で表現する。手順を追って設計し、スケジュール感覚と提出期日を厳守できる習慣を身につける。

行動目標●設計課題としての建築空間に求められる用途、機能、構成、美しさなどの条件が理解できる。設計イメージと考え方を明確に示し、空間構成、機能、構造をまとまりのある建築として設計できる。建築や地域がもつべき基本的内容を図面などを使って表現できる。エスキースの各段階および課題の提出は、行程計画に即して進めることができる。今後の建築設計 II などの基礎として、基本的な設計技術を身につけることができる。

構造、材料、設備の各側面を総合的に考慮しながら、建物を計画し、設計し、構築し、維持するために必要な知識を身につける。建築材料・構法に関する専門的知識や、それらの特性の総合化から生まれる環境時代の新しいデザインについて学ぶ。さらには実際に建物が作られるシステムや、建物の規格化、部材化などの建築生産に関する専門的知識についても学ぶ。

行動目標●建築空間を構成している基本的な材料・構法の特徴を説明できる。意匠、構造、材料、設備を総合的に捉え、環境時代の建築を説明できる。建物の計画・設計・建設・維持・改築・廃棄という全体の流れを意識した材料使用、構法を説明できる。建築空間を構築するにあたっての、実務的な過程を説明できる。建築物の規格化、部品化、工業化の利点を説明できる。

本講義は安全で美しく快適な人間活動の器としての建築を作るために、静定構造物を扱った建築構造力学 I を進展させて、不静定構造物について述べる。最初に、構造物を静定と不静定構造に判定する方法を、次に、部材の変形、圧縮材の座屈問題を理解する。さらに、仮想仕事の原理を用いて構造物の変形と、簡単な不静定構造物の解法を述べる。さらに、たわみ角法および固定モーメント法による解法を講義し、不静定骨組の解法ができるようになる構造物をモデル化し、設計用応力を求める。

行動目標●曲げによる部材の変形が計算できる。圧縮材の座屈荷重を求めることができる。仮想仕事の原理を用いて構造物の変形が計算できる。仮想仕事の原理を用いて簡単な不静定構造物が計算できる。たわみ角法を用いて矩形ラーメンを解く事ができる。固定モーメント法を用いて矩形ラーメンを解く事ができる。

「安全で美しく快適な建築・都市空間を計画し、設計し、築き、運営することができる基礎的能力」の養成という学科の教育目標の達成に向けて、建築・都市空間にかかわる環境要因のうち、本講義では、特に音環境および光環境に関する物理的・生理的・心理的側面から基礎事項について学ぶ。建築音響については、音響設計の基礎、吸音と遮音、響きの制御、室内音響設計の各項目について学習する。光環境については、照明設計の基礎、照明計算、人工照明の各項目について学習する。

行動目標●音響障害などを含めて室内音響設計の基礎的事項について理解できる。色彩計画などを含めて光環境計画の基礎的事項が理解できる。

人間活動の器としての建築空間について、空間性能、機能構成、さらには社会ニーズに対応する今後のテーマや課題について学ぶ。具体的には主要な建築種別の空間性能や機能を理解するとともに、適正な計画を行うために必要な知識を養う。さらに、建築に関連する外部空間の計画、都市と建築の関係および都市計画の基礎について理解する。

行動目標●人間活動の器としての建築空間について、機能性・利便性・安全性・快適性などの視点から多角的に理解できる。代表的な建築種別に対する全体計画、また建築共有の各部計画の考え方が理解できる。建築と関連する外部空間、建築の集合体としての都市やまちを理解し、建築および外部空間の計画・設計に反映できる。

建築分野全般に関わる基礎技術として、CADによる建築設計図の作成技術を学ぶ。主として、二次元CADによる図面表現、三次元CADによる建築物の立体的表現、画像処理による建築イメージの表現に関する技術を学ぶ。また、それらをより高次に活かすためのレイアウト技術、ファイル管理方法、印刷などに関わるスケジュール管理について学ぶ。

行動目標●CADの基本的な操作ができ、二次元のデザイン画の作図が行える。二次元CADを使用して1/100の建築図面を丁寧に仕上げることができる。三次元CADを使用して立体的な空間表現、および効果的な建築パース作成を行うことができる。画像処理ソフトを使用して、背景画像との合成やイメージ表現を的確に行うことができる。建築パースのデータ(画像ファイル)や図面データを1枚の図面にレイアウトし、紙面全体を丁寧に仕上げることができる。

建築設計 I で学んだ内容を発展させ、中規模で多機能の要素をもった建築の設計を通して、建築設計の基礎的手法を修得する。ゾーニングや動線計画から、形態・空間・安全性・快適性・周辺環境などに配慮した一連の設計作業を修得すると同時に、より豊かな図面表現の技術を学ぶ。

行動目標●中規模な複合建築において、機能、動線、配置を理解した上で計画ができる。敷地の特性や外部の環境・ランドスケープ、都市と建築物を関連づけて考えることができる。基本的な空間構成と構造とを理解して設計ができる。自分が設計した建築物の必要十分な図面表現や模型作成ができる。

安全で快適な器としての建築を作るため材料科学に関する基礎的知識を修得する。どんなに良い設計・構造計算でも材料に関する基礎知識が不足していては建物の安全性・耐久性・機能性・居住性に加え、将来的には維持補修・解体・廃棄で環境におよぼす影響も図り知れないことを学ぶ。また新しい材料は新しい構法を創り、意匠設計・構造設計・建築設備にも刺激を与えることを理解する。ここでは木材・鋼材・セメントコンクリ-ト材と仕上・機能材の特徴を理解する。

行動目標●材料を分類して物理的・化学的特性から使用部位を科学的に説明できる。材料の使用目的に応じた計画から解体廃棄、再利用までの生涯シナリオを説明できる。木材・鋼材・セメントコンクリ-ト材、仕上・機能材などの材料的特徴を説明できる。

荷重・外力に対して安全であるように、また建物の使用目的に適合するよう、構造形式、構造体の形状、構造材料、構造部材の配置などを力学的立場から選択するための構造計画の基礎を学ぶ。学習した内容の理解を深めるために構造計画の課題に取り組む。

行動目標●荷重、外力の特性および自然災害による建物被害を説明できる。単純な構造の崩壊荷重を算出できる。構造材料の基本的な特性を説明できる。構造システムの特徴を説明できる。構造と建設技術、生産技術との関係を説明することができる。小規模な建物の構造計画を提案できる。

建築物に生ずる熱負荷を理解した上で、執務者や居住者にとって健康で快適な空気環境・温熱環境を実現するための空気調和設備及び建築設備について、計算能力と知識を習得する。

行動目標●熱負荷計算と空気調和設備について、基礎的な概念・用語が理解できる。冷房負荷・暖房負荷について、種類ごとに計算ができる。湿り空気線図を扱える。空気調和システムおよび熱源システムについて、説明ができる。建築士および建築設備士の資格試験レベルの問題を解くことができる。

都市デザインは、都市を構成する諸要素の機能を踏まえつつ、その物理的、視覚的、意味的な関係性を紡ぎ、姿かたちを整え、豊かな人間活動と都市生活の精神的充実を生み出す、都市の編集行為である。本講義では、人間の視知覚特性や様々なスケールの空間に対する認知・印象・評価の構造、それらに基づく都市空間の分析手法を学習する。また、諸要素間の関係性の操作・デザインに関する基本的な考え方と手法を、具体例を交えて幅広く学び、都市空間を構想しデザインする基礎的能力を養う。

行動目標●都市を構成する諸要素間の関係性や諸要素と人間活動との関係性を、物理的、視覚的、意味的側面から多角的に理解できる。人間の視知覚特性や空間に対する認知・印象・評価の特性について理解し、実空間を対象に分析・考察できる。諸要素の関係性の操作・デザインに関する基本的な考え方と手法を理解し、実空間に適用する基礎的技能を習得している。

今後の建築設計・生産の高度化にとってBIMは不可欠な技術である。本科目は「建築CAD」の上位授業であり、設計・生産過程における、より高度な建築物のデジタル表現や情報利用技術について講義する。具体的には、3次元オブジェクトCAD(BIMソフト)を利用した、3次元モデルと連動した図面作成手法、光環境のシミュレーション、属性情報の活用手法などを演習を通して学んでいく。また、他者との作業連携や合意形成において有効な動的な建築モデル表現技術についても学ぶ。更には、これらの技術理解を通して、建築の設計・生産過程における新しい建築表現メディアの特性や効用性を学ぶ。

行動目標●BIMソフトで、建物の3次元モデルと図面が連動したモデルを作成し、丁寧に仕上げることができる。建物モデルの各種情報をパラメトリックに変更しながら形態・材料・光環境等のシミュレーションを実施できる。作成した建物モデルから構成要素の属性情報を任意に取り出すことができる。パース・図面・シミュレーション図・属性リスト等を複合した建築デザインの仕様書をBIMソフト上で仕上げることができる。

鉄筋コンクリート構造について、構造設計の基礎となる部材と接合部の設計を中心としながら、構造設計に関わる基礎知識を学ぶ。また、簡単な構造物を対象にした設計演習を行って、構造計算の手法や考え方を理解するとともに、鉄筋コンクリート構造の構築方法や構造的安全性を具体的に学ぶ。

行動目標●鉄筋コンクリート構造の構造設計の基本が理解できる。鉄筋コンクリート梁の設計ができる。鉄筋コンクリート柱の設計ができる。鉄筋コンクリート部材および柱・梁接合部のせん断設計ができる。鉄筋コンクリート耐震壁の設計ができる。

鉄骨構造はわが国でよく適用される構造種別の1つである。鉄骨構造を安全に構築するために必要な、鋼材の特徴、鉄骨構造設計、施工などの基礎知識について学習し、それらの知識に基づき実際の設計や施工に応用し得る能力の養成を行う。

行動目標●鉄骨構造の特徴や設計の要旨を説明できる。構造図の記載内容を理解することができる。梁・柱の設計式を用いて設計を行うことができる。筋かいの設計式を用いて設計を行うことができる。接合部の種類とその特徴について説明することができる。鉄骨の施工の流れを説明することができる。

建築環境・建築設備に関連して、社会で問題が生じている事項の内容と対策を知ること、これからの時代に建築技術者に要請される新しい概念を理解すること、建築設計やまちづくりに繋がる建築環境設計の考え方を学ぶこと、などが学習の目標となる。

行動目標●建築熱環境に係わる実務の知識を幾つか説明できる。空気調和設備に係わる実務の知識を幾つか説明できる。省エネルギー建築を目指す躯体と設備の設計計画の考慮事項を理解できる。環境の物理と人間の心理の関わりについて理解できる。心理的な事象に対する統計的な分析の必要性を理解できる。

建築・都市空間の環境要素に関する分析方法を学ぶとともに、環境問題の解決策を見出す実践的な能力を高める。光環境に関して、色彩の基本事項である表色系や色の効果、サイン計画について学習する。また地域の音環境に関する予測評価手法について学ぶ。さらに、都市・地球スケールにおける熱・風・水環境や環境負荷について学習する。建築設計やまちづくりに適用すべき建築環境設計の考え方を知ることで、身近な空間スケールから都市・地球スケールまでの環境についてシステム的に捉えた応用的能力を身につける。

行動目標●人間の知覚と心理的な認知について説明できる。快適な居住環境条件について説明できる。環境工学の基礎的事項について理解したうえで環境設計の考え方を説明できる。

安全で快適な器としての建築を作るための基礎能力を総合した講義で、ものづくりの工程を把握する。建築を建てることは、設計、構造、材料・構法、建設情報、多くの産業製品と現場における人との関わりの中で成り立っていることを身につける。

行動目標●建築物ができるまでの仕組み、施工手順、関わる人々の役割を説明できる。施工管理の基本的手順や施工上の基本的な特徴、注意点を説明できる。現場見学を通して、ものづくりの尊さや技術者としての倫理観を身につけることができる。

長い歴史的過程を経て都市は形づくられ変容してきた。各時代の課題を背景に、都市論が展開され、都市政策が進められ、関連する法制度がつくられた。今日、都市はますます急速に変化しており、対応すべき課題も増えている。本講義では、現代までの都市形成の歴史について概観する。また、歴史・文化、景観、コミュニティ、住民参加・協働・ガバナンス、持続可能性などの多様な文脈から、都市計画やまちづくりの事例を検討し、これからの都市のあり方やまちづくりを構想する基礎的な力を養う。

行動目標●都市・まちの歴史的形成過程を理解している。都市計画やまちづくりに関わる重要な概念と用語を理解している。都市計画やまちづくりの優れた事例について、その特徴や意義を説明できる。既存の都市・まちを自ら調査・分析し、その形成過程や特徴、問題点等について説明できる。一級建築士や公務員試験に必要なレベルの知識を習得している。

実際の建築物を調査・分析し、その空間の魅力を自身の言葉で説明することの出来る力、そして、それを生み出した建築家の思想や社会背景などについて考察し、批評的な視点に基づいてその文化的・社会的価値を定義できる力を養う。

行動目標●実際の建築や地域計画の魅力や特徴を体験的に認識し、分析を通じて言語化することができる。また、その魅力や特徴を歴史性や社会性、文化性等様々な視点において価値づけることができる。自らが現地調査や資料研究を行い、資料やパワーポイントを作成し、他者に分かりやすくプレゼンテーションすることができる。他者の発表を聴講することを通じて、自己の価値観や美意識を客観的に判断することができる。

学科の教育目標のための最終段階として、これまでの学習による建築計画、構造計画、環境計画、材料・施工計画の基礎知識を基に、より高度な展開のひとつとしてサステイナブル建築即ち持続可能な建築とは何かを学ぶ。具体的には、サステイナブル建築が持つべき要件、その実現のための手段について学習し、建物がサステイナブルであるための計画・設計・施工・維持管理規準を自ら設定できることを目標とする。

行動目標●サステイナブル建築とは何か、簡単に説明できる。サステイナブル建築の代表作品を数例挙げることができる。建物評価にはどんなものがあるか簡単に説明できる。サステイナブル建築であるための評価項目にはどんなものがあるか簡単に説明できる。

鉄筋コンクリート構造と鉄骨構造で修得した知識を再整理し、未修得の部分を補いながら、構造設計の流れと考え方の詳細について学ぶ。この授業で学んだ知識をもとに建築総合演習B(構造)で鉄筋コンクリート構造と鉄骨構造の複合構造の建物の構造設計を行い、構造計算書や構造図などを作成する能力を養う。

行動目標●鉄筋コンクリート構造と鉄骨構造の構造設計について、それぞれの設計のポイントを説明できる。鉄筋コンクリート構造および鉄骨構造の簡単な建築物の構造設計について、準備計算を行うことができる。簡単な構造物の応力算定を行うことができる。鉄骨構造の部材と接合部の設計を行うことができる。鉄筋コンクリート構造の部材の設計を行うことができる。簡略な二次設計を行うことができる。

これまで学習した建築構造力学、建築一般構造の知識を応用して、建築物の安全を確保するために不可欠な構造設計の基礎知識を学ぶ。具体的には、建築物から発生する荷重を地盤に伝える基礎構造、コンピュータによる計算を前提として複雑なラーメン架構の応力計算を行うマトリクス法、過大な地震が作用した場合の終局状態における建築物の耐力や部材応力・耐力を計算する塑性解析、これまで静的外力として扱った地震や風などの外乱を動的外力として扱う振動論と、この振動論を応用した免震、制震の基礎について、それぞれ学ぶ。

行動目標●直接剛性法でトラス構造、ラーメン構造の応力解析ができる。塑性解析の基礎を理解し、簡単なラーメン構造の崩壊荷重を求めることができる。耐震設計の沿革および現在の耐震設計の考え方を説明できる。振動理論の理解し、固有周期、減衰、固有モード、応答スペクトルについて説明できる。基礎構造の理解し、基礎固有の用語を説明でき、地盤調査の種類、基礎設計の概要を説明できる。

建築を取り巻く社会状況の分析、敷地の立地特性・環境条件の分析、設計コンセプトと環境・設備計画の立案、さらには建築環境設計と、そこで形成される空間の環境的な性質(快適性、環境負荷)の予測評価を、チーム作業を通じて進める。学生同士や担当教員との対話および共同作業を通じて建築環境・設備計画を行い、提案内容を図面や模型で表現し、プレゼンテーションを行う。

行動目標●環境工学の基礎知識に基づいた環境設計の考え方を理解し、各種の環境予測や評価を行うことができる。環境設計内容を適切な方法で表現し、的確に説明できる。

建築物は人間が住み・生産活動をし、日常生活での利用するものであり、また、その建築物が周辺に対して多大な影響を与えるものである。このため建築基準法は建築物の安全性や利用者の利便性、さらに良好な市街地や都市環境の形成のための必要な制限・手続きを規定している。今後、建築物の設計や施工などの関係業務に携わる者に必要な建築関係法規などを理解し修得する。

行動目標●建築空間に求められる用途・機能・構成・美しさなどの技術基準に関する建築関係法規の法令体系・要点を理解できる。安全性の観点からの構造基準に関する建築関係法規の法令体系・要点を理解できる。建築物と人との関連性の環境基準に関する建築関係法規の法令体系・要点を理解できる。都市・地域における技術基準に関する建築関係法規の法令体系・要点を理解できる。

建築のデザイン・歴史、都市・地域計画、人間・社会の把握、環境の快適性、建築の安全性、建築の長寿命化など、これまでの講義で受けてきた建築学の各専門領域の広がりと相互のつながりを理解することで、より総合的に建築を捉える観点を養うことを目標とする。また、プロジェクトデザイン III における研究テーマや進路の検討にも各自の視点から役立てる。

行動目標●建築の各分野(計画、構造、環境など)での先端的な設計・技術のテーマを理解できる。建築の各分野の広がりとつながりを理解できる。事例などを基に建築を総合的に理解し、第三者へ説明できる。

建築の構造・環境領域における総合演習を行う。構造・環境の総合的な実験や演習を通して、快適な居住環境を実現するための技術や安全・安心のための技術を学び、より良い建築空間の計画・設計能力を身につける。

行動目標●構造・環境に関する実験および演習を通して、建築の各種の事象を説明できる。建築の構造・環境に関わる諸現象を測定し、そのデータを処理し、図表に表すことができる。実験結果に基づいて論理的、客観的でかつ分かりやすい報告ができる。講義に積極的に取り組む姿勢を持ち、期日の厳守、無遅刻、無欠席を心がけ、社会へ貢献するための心構えを身につける。

建築の構造・環境領域における総合演習を行う。実験・演習を通して建築に関わる物理現象を理解すると同時に、専門的な環境測定技術や構造設計手法を学び、それを実務に応用できる能力を身につける。さらに実験・演習の過程を通して、実際の設計において遭遇するさまざまな問題を発見し、その解決策を立案できる能力を身につける。

行動目標●環境または構造に関する物理を理解し、その現象の理論的背景や評価式(設計式を含む)を理解することができる。実験または構造計算の結果に基づいて、図(図面を含む)や表を正確に表現し、その妥当性について説明することができる。課題の主旨に基づき、論理的・客観的で、かつ分かりやすい報告をすることができる。授業に積極的に取り組む姿勢を持ち、期限の厳守、無遅刻、無欠席を心がけ、社会へ貢献するための心構えを身につける。

プロジェクトデザイン III は、学科の目標である「建築の各分野に関するより高度な専門的知識を持ち、それを実務に応用できる」能力を養成するための集大成の科目であり、将来実社会での活動の中心となるであろうプロジェクト活動を体験する場でもある。専門ゼミでは、このプロジェクトデザイン III のプロジェクト遂行上必要となる、これまでの講義などで必ずしも十分ではなかった知識や技能を修得し、第7期からプロジェクトデザイン III が自主的に実施できるように、その基礎となる学力や技術力を養うことを目的とする。

行動目標●プロジェクトデザイン III のプロジェクトの目標や行動計画について明確なイメージを持つことができる。プロジェクトデザイン III のプロジェクトのテーマについて説明ができる。プロジェクトデザイン III を自主的に遂行していくための知識や技能を修得することができる。

建築の各分野に関するより高度な専門的知識を持ち、それを実務に応用できる能力の養成を主眼とする。将来実社会での活動の中心となるであろうプロジェクト活動を通して、建築学関連分野での問題発見や解決方法を自ら見出せる能力を身につける。

行動目標●プロジェクト活動を通して、専門知識を総合して、問題発見に結びつけ、その解決のための方策を立案することができる。問題発見から解決に至るプロセスを論理的に表現し、それをレポートまたは作品の成果物として結実させることができる。グループ活動を通して問題解決を図るとともに、自主的にプロジェクトテーマを推進できる。

自分の将来の進路、技術者としての職業観の形成を計るとともに、自分に適した進学・就職の目標を設定すること、その目標を達成するために必要な準備・対策に自主的かつ意欲的に取り組むことを目的とする。主な課題は次の2つである。①進路担当教員や先輩の講演、インターンシップやオープンデスクなどを通して職業に対する意識向上を計り、自分に適した進路の在り方を探究する。②資格取得、一般常識、総合適性検査(SPI)など準備・対策に比較的長期を要する課題に計画を立てて着手する。

行動目標●人生設計と進路との関係を自ら深く考察できる。自分の適性な進路を発掘すべく、それに必要な思考や行動ができる。進学・就職など自分の進路に関する方針や目標を、他人にも理解できるように論理的に説明できる。進路に対する目標を達成するために必要な知識、能力、素養、資格などを調査し、自ら準備・対応ができる。将来の進路を幅広く展望し、自身を見つめ直した上で、進むべき方向を決定できる。

進学・就職の目標を明確にするとともに、その目標を実現するために、自己発掘と自己啓発による人間形成と基礎学力の向上を図ることを目的とする。主な課題は次の2つである。①自己分析や企業研究を通し、職業観を明確にするとともに、自ら進学・就職の進路決定や能力・適性に応じた職種や企業の選択ができるようにする。②進学および志望する職種、企業で要求される適性、学力、素養、資格を調査・研究し、その対策・準備として、自ら一層の向上を目指す。

行動目標●進路選択から決定までの活動プロセスを説明できる。進学・就職活動に必要な情報を収集・分析・活用して、自主的・積極的に活動できる。進学および志望する職種や企業で要求される適性、学力、素養などの内容・水準を研究し到達できる。

安全で美しく快適な人間活動を支えるために建築環境・設備の高度な専門的知識を身につけて、応用できることを目標とする。建築設備の概要を学び、空気環境や光・熱環境とそれに関連する建築設備分野の問題を考える。建築設備および建築環境についての基本的な用語・概念を理解し、簡単な空調設計上必要な計算ができること、日照・日射を調整する建築設計手法・設備が理解できることを目標とする。

行動目標●建築設備の概要を学習して、建築設備の機能と必要性を説明できる。熱負荷計算の基礎知識を学習して応用できる。建築の空気環境の問題点を学び、その対策方法を考えて提案ができる。建築空間の換気設計法を学習し、換気量の計算ができる。建築や都市における日照・日射の重要性を説明できる。日照・日射の調整方法を理解し、建築設計に応用できる。

エコロジカルで快適な建築の熱環境と空気調和設備に関する基礎知識を身につける。室内空間で実現すべき建築熱環境と建築設備との関係を学ぶとともに、エネルギー消費やCO2排出についても理解し、環境負荷の小さい建築を実現するための知識を修得する。

行動目標●建築熱環境と建築設備について、基礎的な概念・用語が理解できる。建築熱環境・建築熱性能について、基本的な計算ができる。建物躯体のパッシブデザインについて基本的なあり方が理解できる。建築士および建築設備士の資格試験レベルの問題を解くことができる。

現在の都市空間が抱える問題について理解しながら、都市空間デザインのあり方について考察する。また、都市の成り立ちと構造を理解し、都市空間のあり方を考察する。さらに、都市空間保全の考え方や方法を理解し、考察する。

行動目標●都市の歴史を理解し、説明することができる。現在の都市空間が抱える問題について理解しながら、都市空間デザインについて考察することができる。まちづくりの考え方や方法を理解し、考察することができる。都市デザインの考え方や方法を理解し、考察することができる。

「安全で美しく快適な建築・都市空間を計画し、設計し、築き、運営することができる基礎的能力」の養成という学科の教育目標の達成に向けて、建築・都市空間にかかわる環境要因のうち、本講義では、特に音環境および光環境に関する物理的・生理的・心理的側面から基礎事項について学ぶ。建築音響については、音響設計の基礎、吸音と遮音、響きの制御、室内音響設計の各項目について学習する。光環境については、照明設計の基礎、照明計算、人工照明の各項目について学習する。

行動目標●音響障害などを含めて室内音響設計の基礎的事項について理解できる。色彩計画などを含めて光環境計画の基礎的事項が理解できる。

本科目は「建築CAD」の上位科目であり、三次元オブジェクトCADの活用による設計演習を中心に、設計案をより具体化する際に求められる建築情報モデルの構築、運用技術などを学ぶ。ウォークスルーによる建築空間の評価、パラメトリックな建築空間の編集、照明シミュレーションなどの環境評価、空間・部材情報のリスト化などの具体的な演習を通して、建築情報モデリングの概念やその効用性を学ぶ。

行動目標●三次元オブジェクトCADを使用しながら、設計案の立体的な検討と平面的な検討を同時並行して進めることができる。三次元オブジェクトCADの活用により、部材構成を明確に意識し、その設計情報を他者へ的確に伝えることができる。三次元モデルを活用し、照明シミュレーションによる環境評価ができる。設計のテーマや段階に応じて使用するソフトウェアを選択し、設計案のプレゼンテーションや資料を作成できる。

構造、材料、設備の各側面を総合的に考慮しながら、建築物を計画し、設計し、構築し、維持するために必要な知識を身につける。建築材料・構法に関する専門的知識や、それらの特性の総合化から生まれる環境時代の新しいデザインについて学ぶ。さらには実際に建築物が作られるシステムや、建築物の規格化、部材化などの建築生産に関する専門的知識についても学ぶ。

行動目標●建築空間を構成している基本的な材料・構法の特徴を説明できる。意匠、構造、材料、設備を総合的に捉え、環境時代の建築を説明できる。建築物の計画・設計・建設・維持・改築・廃棄という全体の流れを意識した材料使用、構法を説明できる。建築空間を構築するにあたっての、実務的な過程を説明できる。建築物の規格化、部品化、工業化の利点を説明できる。

建物の構造設計では、大地震に対する構造安全性の検討として二次設計を行う。本授業では、二次設計の基礎となる骨組の構造解析法(直接剛性法)、塑性設計法、振動の基礎を学ぶ。多くの建築物は不静定の骨組構造である。不静定構造の解法として、建築構造力学 II で学んだ種々の古典的解法がある。しかし、近年のコンピュータの急速な進展に伴い、これらの古典的解法に代わり、有限要素法が使われている。本講義では、有限要素法の基礎であり、一般的な骨組の解法である直接剛性法を講義し、トラス構造とラーメン構造の構造解析を行う。次に、塑性設計法の基礎を講義し、構造物が崩壊するときの荷重(崩壊荷重)の計算法を学ぶ。最後に建物の振動現象を扱う基礎理論を学ぶ。

行動目標●直接剛性法の解法を理解できる。直接剛性法でトラス構造、ラーメン構造の応力解析ができる。簡単な構造物の崩壊荷重を求めることができる。二次設計における保有水平耐力の計算法の流れを理解できる。振動現象を理解するための基本的な物理量を説明し、具体的に計算することができる。

新しい時代の建築には、利用者や居住者に健康で快適な空間を提供するとともに、外部環境に対して負荷が小さいこと、即ち環境性能に優れる建築であることが求められる。また、建築の集合体である都市スケールで環境を評価することにより、個々の建築としての対処のあり方が見えてくる。本講義では、建築および都市空間の環境設計のための要素技術および手法を、講義・演習・討議を通じて学ぶ。

行動目標●人体の温冷感指標について説明できる。建築の熱性能とエネルギー消費の関係を説明できる。ZEBの概念を理解し、説明できる。都市空間における建築環境設計の改善のための方針を説明できる。都市における建築の熱・風環境対策、防災対策を説明できる。

建築の構造・環境領域における総合演習を行う。構造・環境の総合的な実験や演習を通して、快適な居住環境を実現するための技術や安全・安心のための技術を学び、より良い建築空間の計画・設計能力を身につける。

行動目標●構造・環境に関する実験および演習を通して、建築の各種の事象を説明できる。建築の構造・環境に関わる諸現象を測定し、そのデータを処理し、図表に表すことができる。実験結果に基づいて論理的、客観的でかつ分かりやすい報告ができる。講義に積極的に取り組む姿勢を持ち、期日の厳守、無遅刻、無欠席を心がけ、社会へ貢献するための心構えを身につける。

建築の構造・環境領域における総合演習を行う。実験・演習を通して建築に関わる物理現象を理解すると同時に、専門的な環境測定技術や構造設計手法を学び、それを実務に応用できる能力を身につける。さらに実験・演習の過程を通して、実際の設計において遭遇するさまざまな問題を発見し、その解決策を立案できる能力を身につける。

行動目標●建築に関わる物理現象を理解し、データを分析・考察することで、その現象を評価できる。データを処理し、図表に表し、現象を説明できる。実験・計算の結果に基づいて論理的、客観的でかつ分かりやすい報告ができる。講義に積極的に取り組む姿勢を持ち、期日の厳守、無遅刻、無欠席を心がけ、社会へ貢献するための心構えを身につける。

建築全般に共通する構造の成り立ちについて学習する。特に建築基礎構造について、その基礎となる土質力学から直接基礎・杭基礎の設計に至る、一連の基礎知識を学ぶ。また、地盤調査報告書の見方や基礎施工の基礎について学ぶ。さらに、その他の建築物に用いられている木材の特徴と、木造建物を災害から守るための安心で安全な建物を建築する構造設計法を修得する。

行動目標●土の物理的・力学的性質を理解できる。基礎構造設計のプロセスを理解できる。地盤調査方法を理解できる。構造の安全性について理解できる。木構造の簡単な耐震設計を理解できる。

建築のデザイン・歴史、都市・地域計画、人間・社会の把握、環境の快適性、建築の安全性、建築の長寿命化など、これまでの講義で受けてきた建築学の各専門領域の広がりと相互のつながりを理解することで、より総合的に建築を捉える観点を養うことを目標とする。また、プロジェクトデザイン III における研究テーマや進路の検討にも各自の視点から役立てる。

行動目標●建築の各分野(計画、構造、環境など)での先端的な設計・技術のテーマを理解できる。建築の各分野の広がりとつながりを理解できる。事例などを基に建築を総合的に理解し、第三者へ説明できる。