みなさん、こんにちは。精神科医の内海です。今日「ヒトの心は脳に還元できる、か」というテーマでお話しします。ただ、私の話は迷走しがちなものですから、最初に結論を言っておきたいと思います。答えは「還元できない」です。

先ほどの國吉先生の発表でも「創発」というタームが出てきましたが、心は脳から創発したものです。そして創発するという概念自体に、還元できないということが含まれています。内田先生の発表に事寄せていえば、それには「暴走」ということが関連しています。人間において一番暴走した臓器は脳であり、その奇形的臓器が生み出したのが、心です。そこに創発のメカニズムがかかわっているわけです。ただ、もう一つの可能性があります。ノーベル賞を受賞した神経生理学者エックルスがかつて言ったように、心が外から植え付けられたものであるという可能性も否定はできません。

さらにもう一つ主張したいことがあります。それは、心は確かに脳には還元されないが、近い将来、消滅する可能性も否定できないということです。こうしたことを精神科医の立場からお話ししてみようと思います。

20世紀最大の哲学者の一人であるルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタインは、晩年の『哲学探究』でこんなことを言っています。「ヒトが回すことができても、それと一緒に他のものが動かないような車輪は、器械の一部ではないのだ」。この271節を通して読んでみるとこうあります。「<痛み>という語が何を意味しているかを記憶にとどめておくことができず、従っていつも別のものをそう呼んでいるけれども、それにも関わらず、この語の痛みの普通の兆候と諸前提に一致するように用いている、といった人間を考えてみよ! つまり彼は、〔痛みという語を〕われわれ皆と同じように用いているのである。ここで私は言いたい、ヒトが回すことができても、それと一緒に他のものが動かないような車輪は、器械の一部ではないのだ」。少し説明すると、何かとぶつかっても、「くすぐったい」とか「甘い」という感覚しか浮かばないけれど、その当人は顔をしかめて「痛い」と言う、そんな人がいたとします。ウィトゲンシュタインが問うているのは、これでも一応、人間としての営みはできるのではないかということです。彼は「他のものが動かない車輪」という言い方をしていますが、この余分なものが、まさに心に該当するものです。

この一節には、相反する2通りの解釈が可能です。すなわち天才ウィトゲンシュタインは、晩年になってようやく心というものに気づいたのか、あるいは、やはり心なんてなくてもいいんだと思ったのか。ここは両義的です。実際、彼自身、この2つの考えの間を最後まで行き来し、悩み続けた人であります。器械という比喩は、物理学的な世界観の中に心の住む場所はないのだと、心は世界の中の孤児なのだということを、言っているのかもしれません。先ほど國吉先生のロボットが、一生懸命起き上がろうとしている映像をみて、こちらも思わず応援したくなりました。そして倒れると「あ、痛そう」と思ってしまう。もっと人間らしくみえるように、顔をしかめて「痛い」と発声させれば、実際に痛みを感じていると思うでしょう。しかしロボット自身には痛いという感覚は生じていません。

ここで単純な思考実験をしてみます。

今スライドを見て皆さんの心に生じたものは、おそらく「赤」というものだと思います。赤の質感、クオリアが生じたわけです。ですがこれは、他人に確かめようがありません。隣の人に確かめようにも、自分の質感が他人と同じかどうかわからないし、他人がどう感じているかも確かめようがないわけです。もしかすると、隣の人はまったく違うように感覚しているかもしれない。しかしお互いに顔を見合わせて、「これ、赤だよね」と言えば、その問題は解決してしまいます。おそらくほとんどの人がそれで納得する。それでもやはり、隣の人にはまったく違って見えていて、それを赤と言っているだけなんじゃないか、という可能性は否定できません。 今スライドを見て皆さんの心に生じたものは、おそらく「赤」というものだと思います。赤の質感、クオリアが生じたわけです。ですがこれは、他人に確かめようがありません。隣の人に確かめようにも、自分の質感が他人と同じかどうかわからないし、他人がどう感じているかも確かめようがないわけです。もしかすると、隣の人はまったく違うように感覚しているかもしれない。しかしお互いに顔を見合わせて、「これ、赤だよね」と言えば、その問題は解決してしまいます。おそらくほとんどの人がそれで納得する。それでもやはり、隣の人にはまったく違って見えていて、それを赤と言っているだけなんじゃないか、という可能性は否定できません。

われわれは言葉を獲得することによって、世界の孤児であるクオリアの問題を棚上げすることができたと言えるかもしれません。通常、私たちは、赤のクオリアには「赤」という言葉が、青のクオリアには「青」という言葉が対応している、と考えがちです。ここでの赤も青も心の中に生じた赤と青です。外在的な対象とは思わないでください。ところがウィトゲンシュタインが示したことは、極端にいうなら、ある人が赤を見たとき心の中で青のクオリアが生じたところで、それを「赤」という言葉で表現していれば、それでかまわないということです。それで人間関係は支障なく回っていく。極端に言えばクオリアなどなくてもよいかもしれない。少なくとも、最初にクオリアがあってそれを名指すものとして言語があるという常識的な考え方は誤りであり、逆に、言語が設定されて初めてクオリアが生ずる、とも考えられるのです。

心はこの世界の孤児なのか?

この世界の孤児である心はどこに住んでいるのかという問いに対して、私は2つの候補を考えてみました。一つは何らかの遅延、遅れがあるところに隙間を見いだして、心は居場所を見つけている。もう一つは自然の調和が破れるところに立ち現れるものである。この2つです。

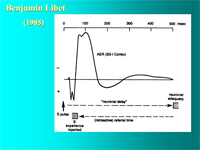

まず、遅延について。単純な生物で考えてみると、アメーバは刺激すればヒュッと引っ込むように、入力と出力が一体になっています。生物が進化するにつれ、脳神経系という器官が介在し、それが複雑化するにつれて、入力と出力の間に隙間ができるようになります。フランスの哲学者ベルクソンは、脳は中央電話局のようなものであり、入力がきたらそれをどの出力に繋ぐかを選択することが脳の役割である、と言いました。こうした脳神経系の複雑化によって生じてくる遅延が、意識が発生する舞台となる可能性があります。それを示すのがベンジャミン・リベットの有名な実験です。これは下條先生が翻訳されています。この実験結果は、脳科学者にとって避けて通りたいもののようです。しかもこの実験は脳外科手術中の患者の協力の下に実現したものなので、再現がなかなか難しい。

このグラフは、リベットの論文に掲載されたものです。末梢神経に刺激を与え、それに対応する大脳皮質部分に電極を置いて反応を測定したものです。リベットの測定によれば、こういう長い誘発電位が生じることがわかりました。なんと0.5秒かかっている。この0.5秒が、意識が発生するために必要な遅延というわけです。リベットはそれをいろいろなやり方で証明したわけですが、たとえば、この誘発電位をキャンセルするような刺激を与えると、被験者には知覚体験が起きないというのがあります。つまり刺激されたという感覚が生じない。ですから意識的に知覚するためには、0.5秒間の脳の処理時間が必要であるということになります。これは非常に驚くべきことです。もしも相手が逐一意識した上で行動するとするなら、私でも全盛期のモハメッド・アリにパンチを当てることができるということになります。意識というのはそれほどまでに生存に適応的でないものだということです。もう一つ驚くべきことは、後から被験者の人に、「いつあなたは知覚したか」と尋ねると、触られた瞬間に感じていたと答えたのです。つまり遅れは取り戻されいてるのです。意識は遅れる、が、意識はその遅れを後から取り戻すというか、遅れを逆利用する。言ってみるなら、後づけをしているのです。 このグラフは、リベットの論文に掲載されたものです。末梢神経に刺激を与え、それに対応する大脳皮質部分に電極を置いて反応を測定したものです。リベットの測定によれば、こういう長い誘発電位が生じることがわかりました。なんと0.5秒かかっている。この0.5秒が、意識が発生するために必要な遅延というわけです。リベットはそれをいろいろなやり方で証明したわけですが、たとえば、この誘発電位をキャンセルするような刺激を与えると、被験者には知覚体験が起きないというのがあります。つまり刺激されたという感覚が生じない。ですから意識的に知覚するためには、0.5秒間の脳の処理時間が必要であるということになります。これは非常に驚くべきことです。もしも相手が逐一意識した上で行動するとするなら、私でも全盛期のモハメッド・アリにパンチを当てることができるということになります。意識というのはそれほどまでに生存に適応的でないものだということです。もう一つ驚くべきことは、後から被験者の人に、「いつあなたは知覚したか」と尋ねると、触られた瞬間に感じていたと答えたのです。つまり遅れは取り戻されいてるのです。意識は遅れる、が、意識はその遅れを後から取り戻すというか、遅れを逆利用する。言ってみるなら、後づけをしているのです。

もう一つの不調和について。これは、脳が暴走した奇形的臓器であるということと関連しています。もう一人の20世紀を代表する哲学者ハイデガーはこう言っています。ハンマーという道具を熟練した大工が使っていると、ハンマーは身体と一体になっている。ぴったりと調和した状態で、身体の一部のようである。ところがたまたま大工が打ち損じた。するとその途端に、それまで体の一部のようだったハンマーが、物のように感じられるようになる。ハイデガーは「そこで世界は閃(ルビ:ヒラメ)くのだ」という難解な言い方をしています。打ち損じをした瞬間、ハンマーが物として意識されると同時に、大工もまたふと我に返るのです。

その代表例が、他人に名前を呼びかけられる場面です。賑やかなパーティ会場でも、自分を呼ぶ声がしたら、ふと振りかえることができる。こういうところに、私が立ち上がる瞬間が再現されているように思えます。私たちの意識は、呼びかけられて立ち上がるようになっているらしい。呼びかけられた瞬間には、もしかすると初めて自分が立ち上がったときの原風景が忍び込んでいる可能性があります。最初の場面はもちろん記憶にはありません。私たちが初めて意識を持ったときに、私たちに呼びかけて自我を目覚ましてくれた他者は、もういないのです。

この、最初に自分を立ち上げてくれた他者が現れる病気が統合失調症、一昔前は精神分裂病と呼ばれた病です。ムンクの有名な『叫び』という絵をご存じでしょう。ムンク自身は統合失調症すれすれのところまで行った人ですが、あの叫びに描かれている人は、叫んでいるわけではなくて、耳に手を当てています。叫び声を聞いたのです。この呼び声は一体何だったのか。あの絵はもしかすると、私たちを最初に立ち上げた他者と出会ってしまった風景なのかもしれません。普段、私たちは他者に呼びかけられると、ハッと気づく。この他者は、潜在的には最初の他者とどこかで繋がっている可能性がある。それが顕現してくるのが統合失調症の病態です。自分の知らない自分の秘密を握っているような、不気味な他者が現れてくるということになります。

統合失調症は20世紀を代表する精神病でしたが、最近は随分と軽症化し、おそらく発生頻度も少しずつ低下していると思われます。この疾患が青年期と結びつきが強いことは精神科の常識なのですが、青年期は昔からあったわけではありません。人類史をたどってみると、中世ではちょっと働けるようになればもう大人でした。17、18世紀になると、社会に出るための準備期間が必要だということで、児童期が挿入された。そしてさらに心理的な準備段階として青年期が設定されたのは、19世紀末から20世紀初頭にかけてです。この青年期に私たちは、社会に出て行くための自我を立てる、2回目の自我確立を行うのです。そのときにどこかで呼びかけてくる他者の声を聞く。大抵の人はやり過ごせるのですが、100人に1人の青年はその声に自我を射抜かれてしまったのです。しかし20世紀も後半になると、30歳まで青年と言われ、つい数年前には35歳だという説が出て、いまや40歳まで青年期が続いていると言われています。こうして自立への圧力が軽減されるとともに、この病も軽くなったのだと思われます。

結論的に言えば、心は、ただ心があるという想定だけにしか支えられていないのです。ですからもし、心があるという想定が困難であるという個体が、自然的、社会的選択の中で増えてくると、もしかすると未来において心が消滅するという可能性は、否定できないであろうと思います。

|